第8回 地域脱炭素に取り組む自治体による事例紹介

テーマ1 脱炭素を手段に地域経済循環(人口約1万人)

(島根県邑南町役場 地域みらい課 係長 藤田 浩司)

島根県中部に位置する邑南町は、人口減少や高齢化の問題を抱えています。この講座では地域経済を活性化させるために立ち上げた地域脱炭素事業によって、いかに町外への消費支出の流出を抑え、地域内経済循環を成し遂げることができたのか、事業の中心となる地域新電力会社の設立とその後の展開について解説します。

ポイント

- 邑南町では地域脱炭素を環境のためではなく、経済循環を作る手段であると位置付けている。

- 太陽光PPA事業に欠かせないパネル設置施工の協力会社が町にはなかったが、地域外企業の大きな協力で施工業者を育成することができた。

- 太陽光発電事業だけではなく、営農への転換や地域に合った事業展開、啓発活動によって脱炭素が地域に根ざしたものになった。

1.邑南町がなぜ「脱炭素」に取り組むのか?

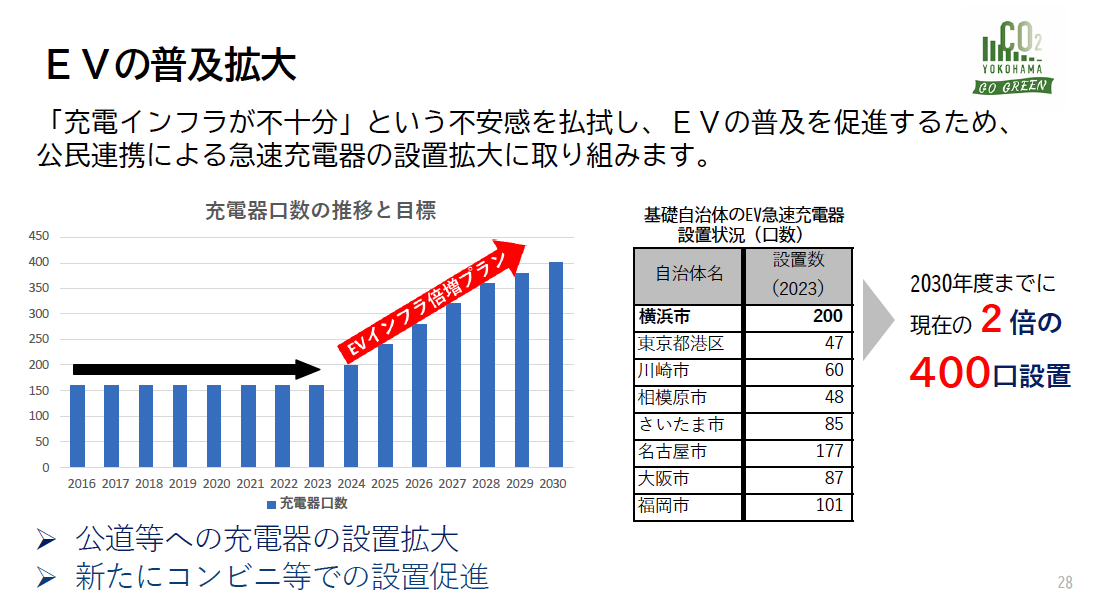

島根県邑南町では、人口減少が進むとともに高齢化率45.9%となり、働く世代の率が低いという問題があります。また、町外の消費支出は6〜7億円に上り、地域経済を循環させる手段が必要でした。邑南町の地域脱炭素事業は、消費の流出を抑え、地域の経済を活性化させる目的で計画されました。

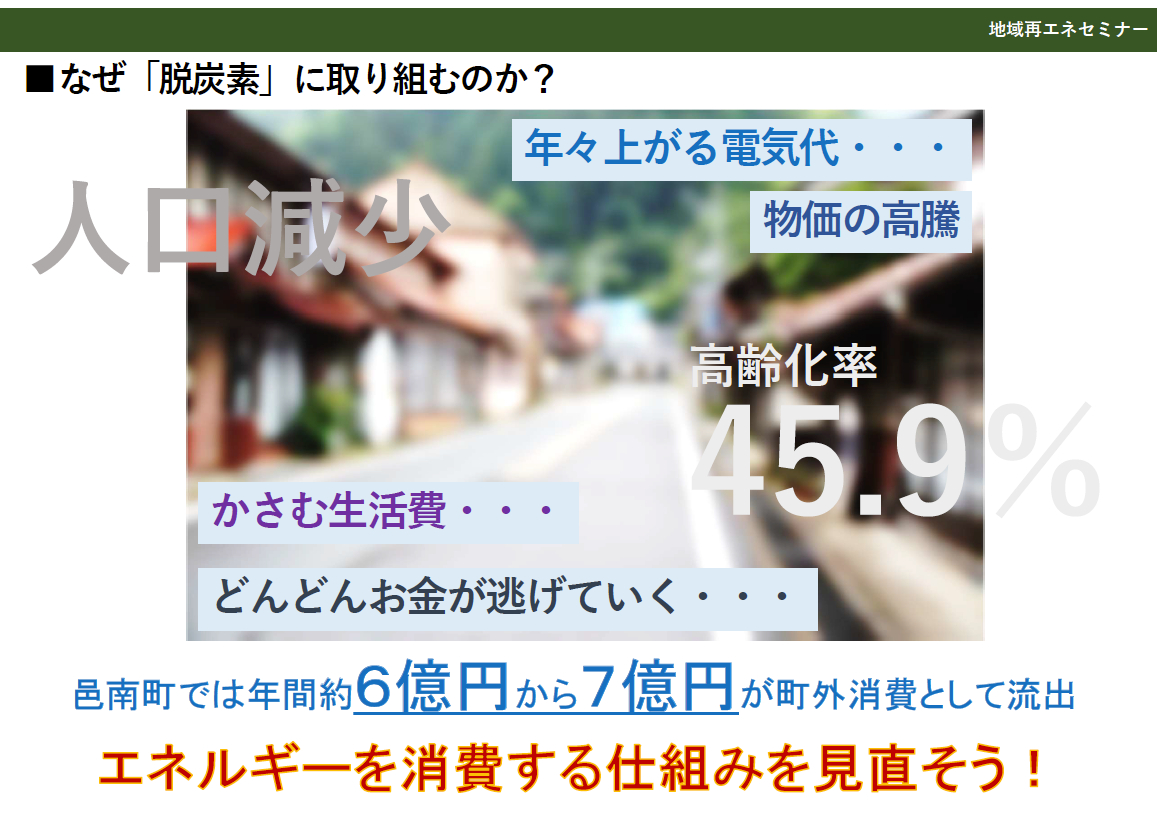

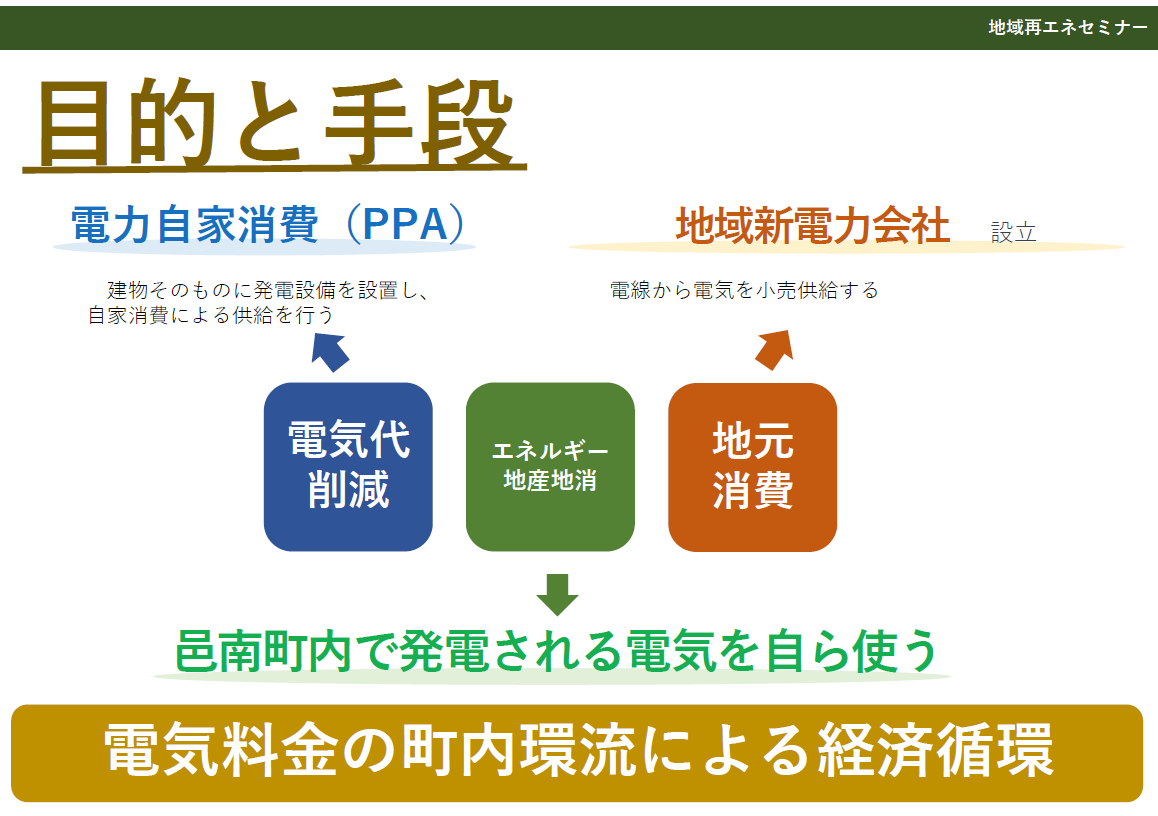

邑南町では、地域脱炭素を「環境」のためではなく「経済循環を作る手段」と位置付けています。森林面積が8割を超えるこの地域では、CO2排出削減を住民に呼びかけても目に見えないものとされてなかなか理解されず、行動変容が起きにくいという実態があります。町は、地元の方々に対し、環境のためではなくあくまでも経済の循環が目的であることを理解してもらうことに尽力しました。この事業の中心となるのが、電気料金を町内環流し、経済循環をもたらす役割を果たす地域新電力会社です。

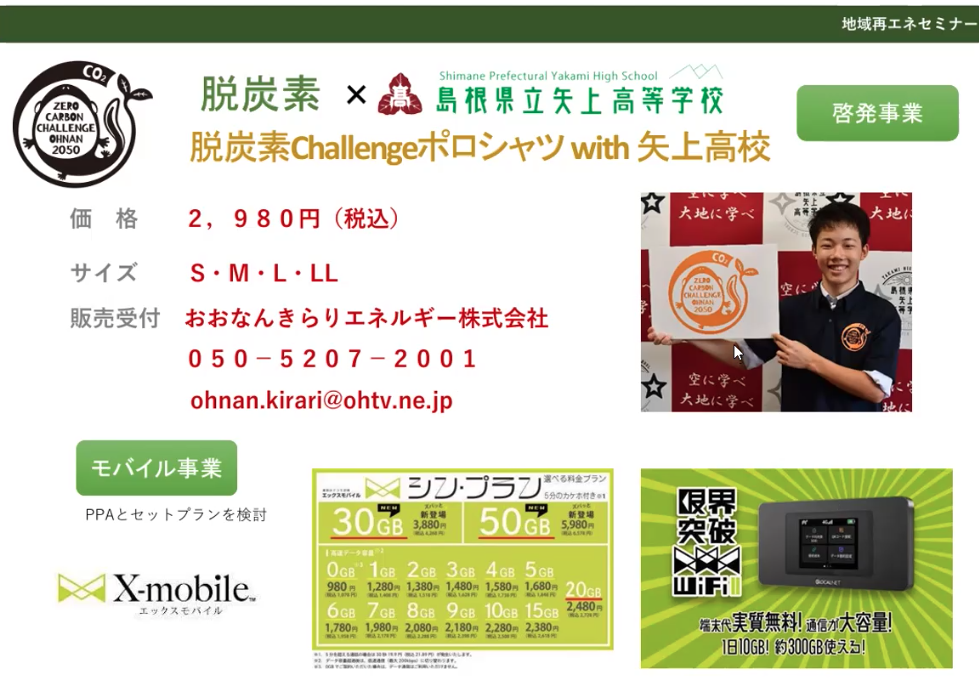

地域新電力会社「おおなんきらりエネルギー株式会社」は、地域の民間企業と邑南町の出資によって令和4年に設立されました。

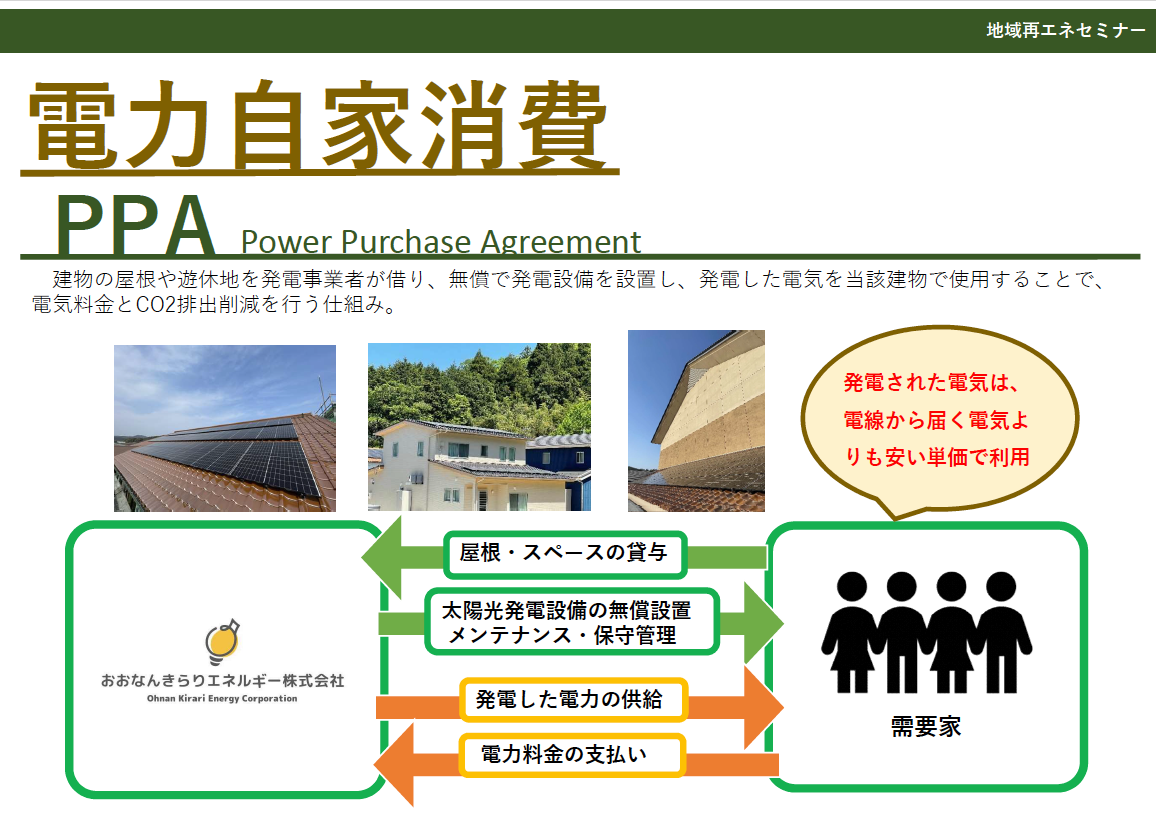

おおなんきらりエネルギーは、一般家庭、民間事業者、公共施設を対象に無償で発電設備を設置する太陽光PPA発電事業者です。

しかし、当時の邑南町には太陽光パネルを設置・施工できる事業者がいませんでした。町はこの状況を打破すべく、山陰エリアで最も太陽光パネルの施工実績がある松江市の施工会社(東洋ソーラー株式会社)に粘り強く交渉を続けました。結果として同社は邑南町に支店を出店することを快諾、さらにそれまで同社で培ったパネル施工技術のノウハウを、地元企業に対して無償提供してもらうまでに至りました。東洋ソーラーは町の商工会に入会するなど、町内の経済活動に根付き、町を元気にする一翼を担うまでに至っています。

また邑南町では脱炭素先行地域事業や地域新電力の意義を発信するために概ね1〜2カ月に1回のペースで出前講座を開催し、脱炭素事業や地域経済循環への興味と理解度を高めています。

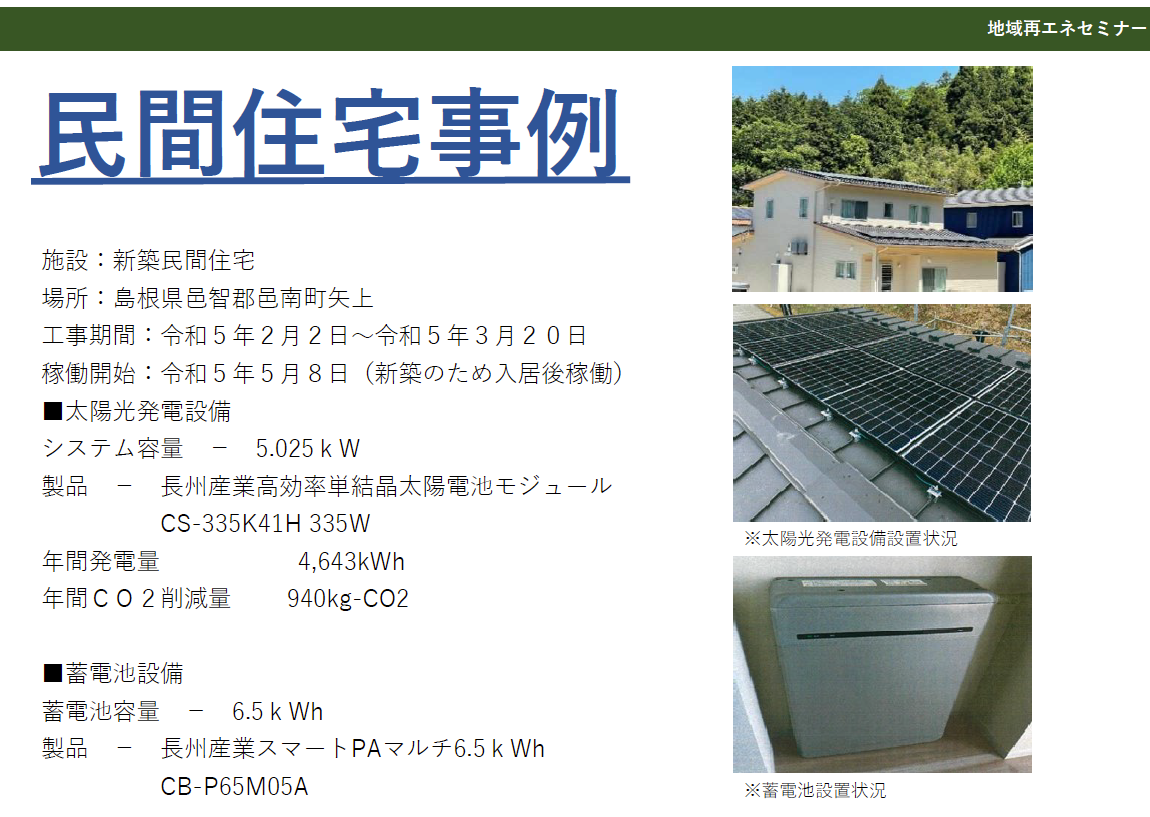

2.設置事例

邑南町は地域脱炭素移行・再エネ推進交付金を活用して地域脱炭素事業を展開していますが、交付終了後、あるいは脱炭素先行地域以外の地域も事業展開しようと考えています。例えばふるさと納税の使途としてこの事業を納税者に指定してもらえるように情報を発信し、寄附が集まった段階で発電設備を町内に増やすといった施策を計画しています。

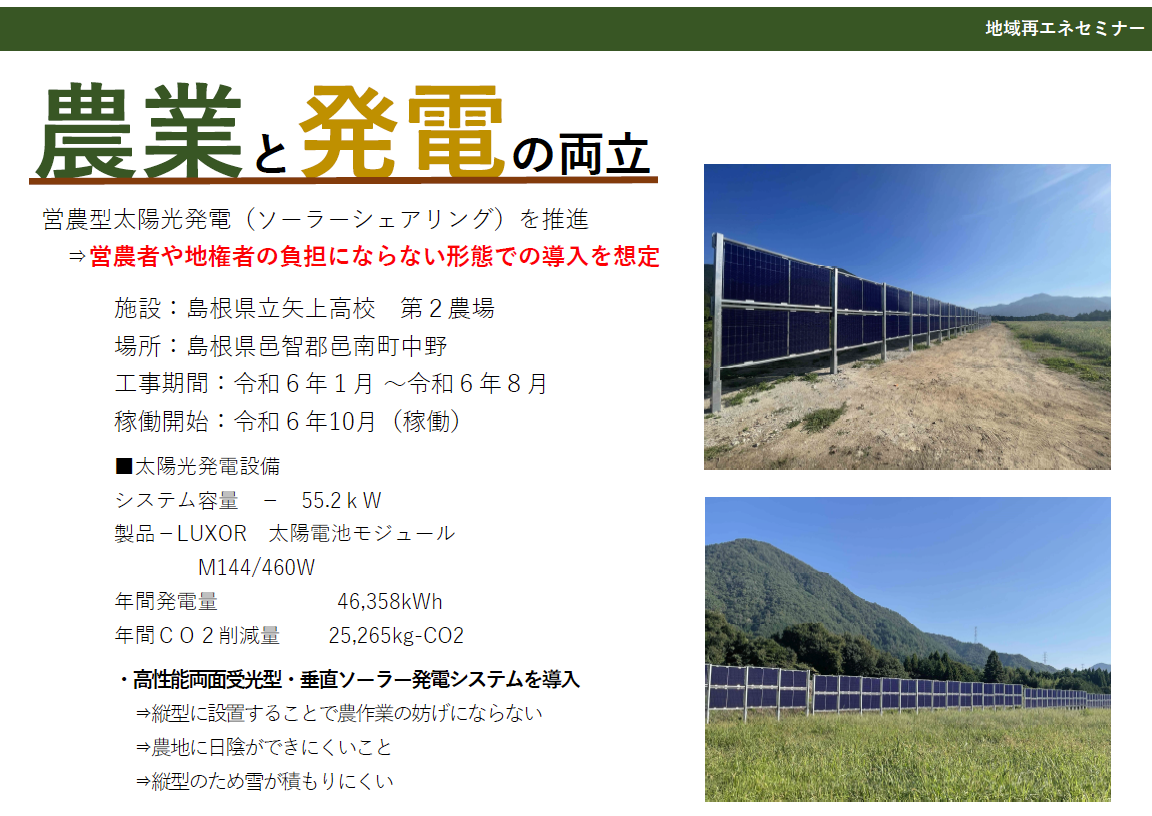

邑南町の主たる産業は農業であることからソーラーシェアリングも展開しており、降雪量が多い地域特性を考慮して、降雪時でも発電が可能な垂直型ソーラーパネルを採用しています。

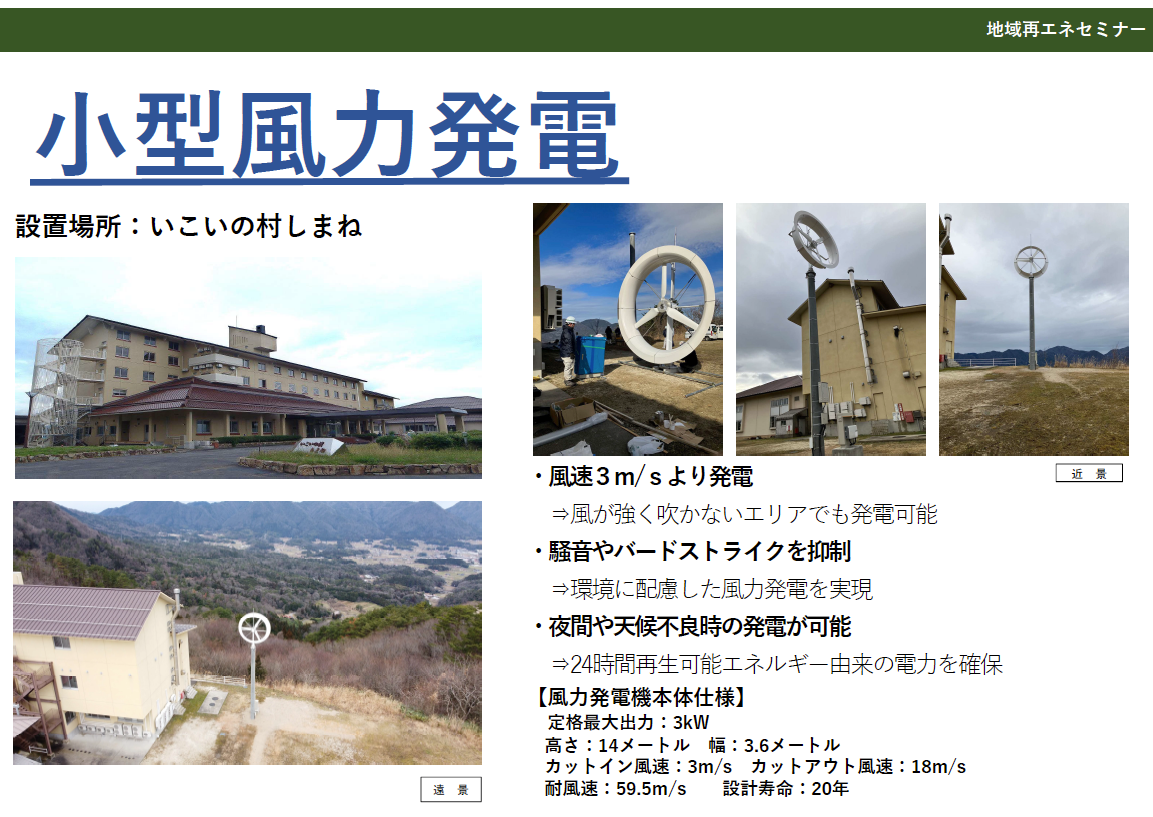

また、太陽光発電設備だけではなく風レンズ風車式の風力発電設備も導入しています。発電量はまだ小さいものですが、電力をバランスよく確保することの一役として今後の展開が期待されています。

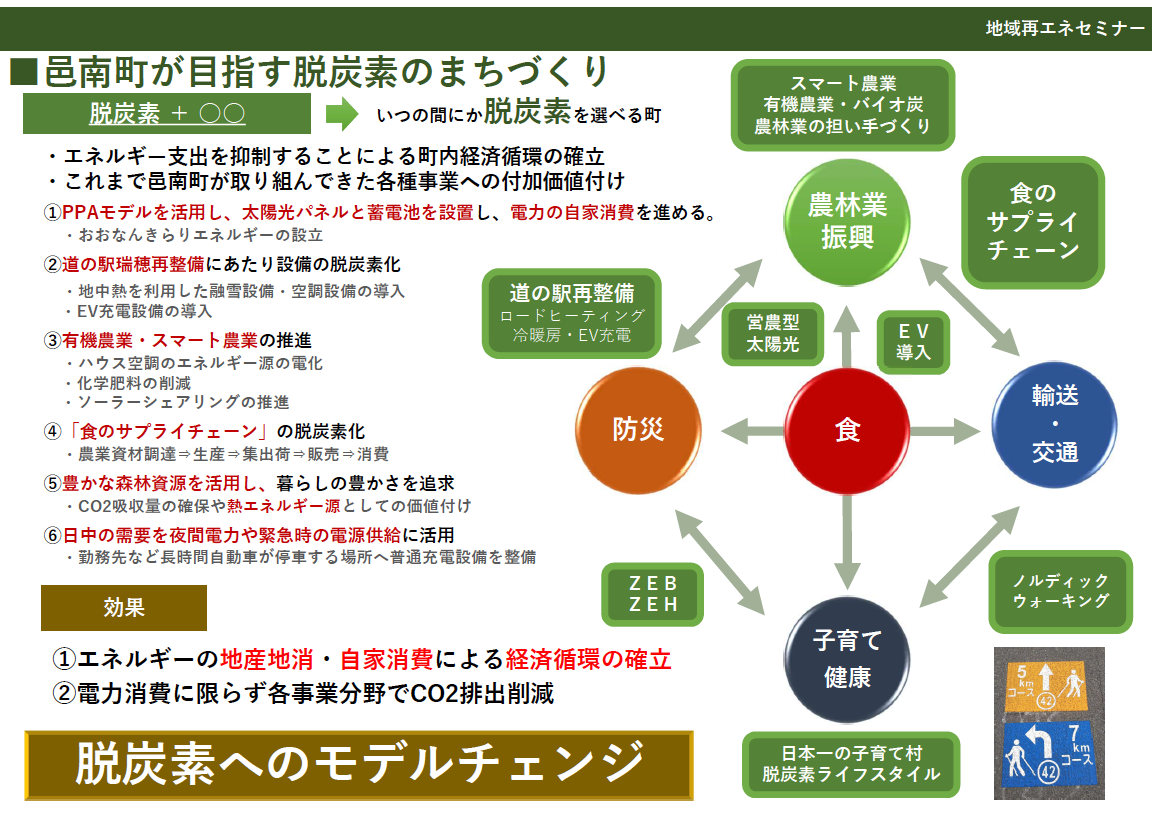

3.邑南町が目指す脱炭素のまちづくり

邑南町では太陽光PPA事業だけではなく、地中熱利用の融雪設備・空調設備の導入、主産業である農業におけるスマート農業やサプライチェーンの脱炭素化、カーボンニュートラルに向けたCO2吸収量確保のための森林資源の活用、日中のEV車への充電による夜間や緊急時の電源供給の確保といった多様な展開を行なっています。これらはエネルギーの地産地消、自家消費による経済循環の確立をもたらし、様々な分野のCO2排出削減の取組に繋がっています。

また、これらの取組を次世代へ繋げるため、啓発活動も行っています。

テーマ2 森林資源を活用した循環型・ゼロカーボンシティ(人口約4万人)

(真庭市産業観光部 地域エネルギー政策課 課長 杉本 隆弘)

森林率約8割の真庭市では、30年以上前から森林資源をどう活用するかが考察されていました。「木を使いきるまち」を目指した真庭市の発電事業や地域脱炭素事業について詳細に解説します。

ポイント

- 真庭市の豊かな森林資源を有効活用するため、木質バイオマス発電事業を展開、未利用間伐材や製材所から出てくる端材や木くず、樹皮等を燃料とし、売電収入を森林事業に還元することで資源循環を実現

- 木質バイオマス発電事業は売電や燃料売上等で地域経済循環率を上昇させ、支出の域外流出が減少

- 市民参加型の会議で地域脱炭素の目標値や施策を策定、脱炭素のまちづくりの実行計画を市に提言する等、市民・民間事業者・行政が一体となった取組を展開

1.森林資源活用の背景

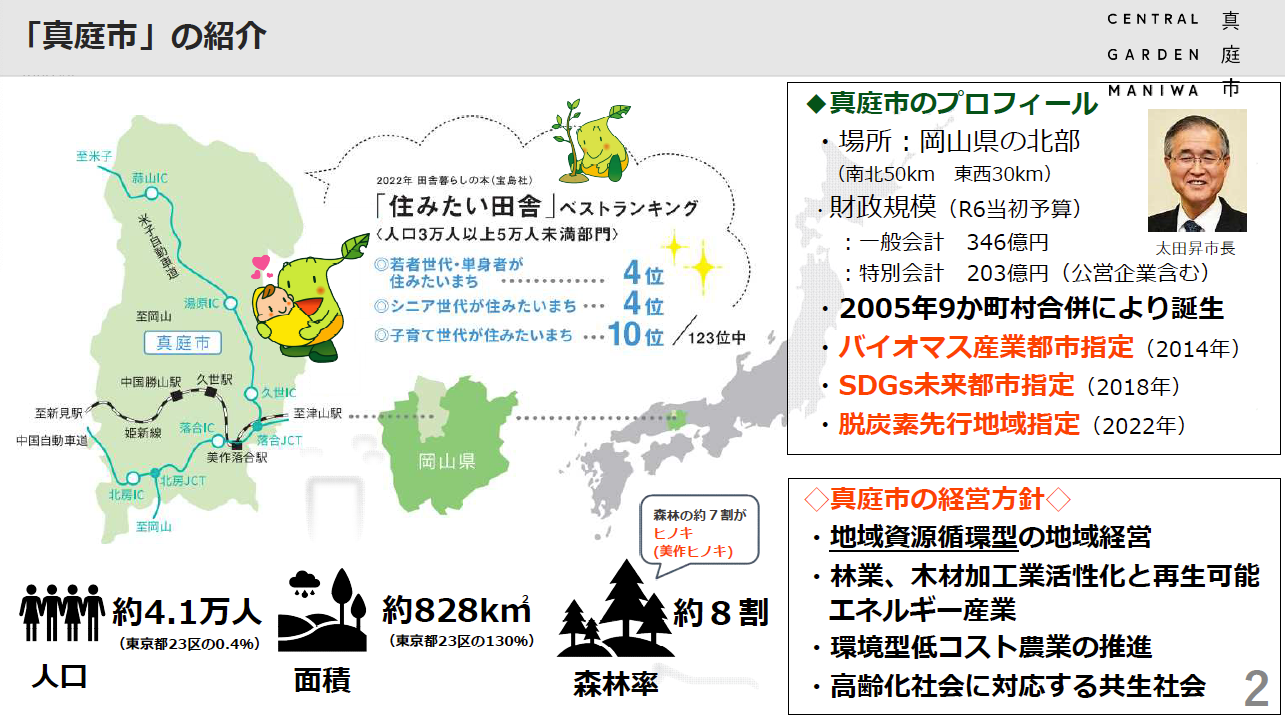

岡山県北部に位置する真庭市は2005年に9か町村合併により誕生しました。人口は約41,000人で東京都の約0.4%、面積は828km2で東京都の1.3倍です。森林率は約8割であり、森林活用をしながら脱炭素事業を推進しています。2014年にバイオマス産業都市、2018年にSDGs未来都市、2022年には脱炭素先行地域に指定されています。市は「地域資源循環型の地域経営」、「林業、木材加工業活性化と再生可能エネルギー産業」、「環境型低コスト農業の推進」、「高齢化社会に対応する共生社会」といった施策を大きな柱にしています。

真庭市では30年以上前に地元の若手経営者が「21世紀の真庭塾」という地域の未来を考える組織を立ち上げ、「木を使いきるまち」を目指して豊かな森林資源を有効活用する取組が始まりました。この取組はバイオマスタウン構想、バイオマスツアーといった市の施策に繋がり、2014年、真庭市はバイオマス産業都市(内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省による共同推進事業)に選定されています。さらに2015年には真庭バイオマス発電所が稼働、生ごみの液肥化による農業への資源利用等が展開され、2018年SDGs未来都市選定、2019年地域循環共生圏プラットフォーム選定、2020年ゼロカーボンシティ宣言、2022年脱炭素先行地域選定へと繋がりました。

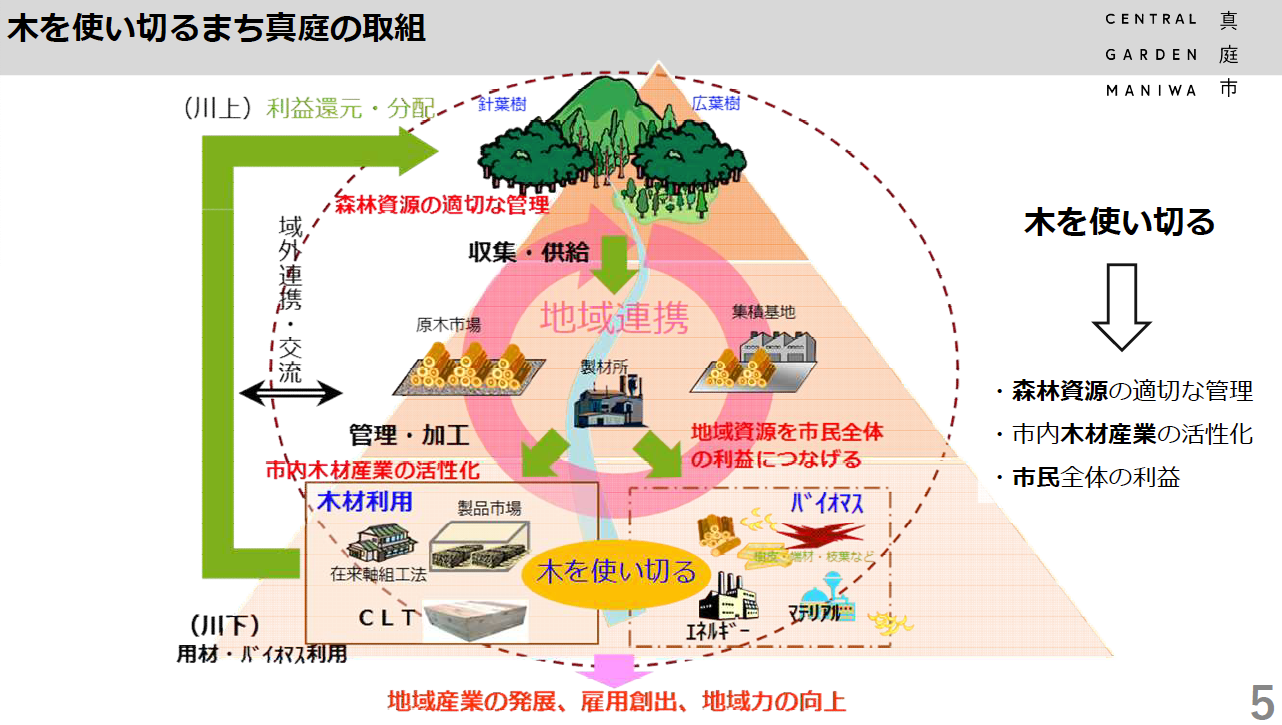

真庭市の森林資源は市の面積の約8割、そのうち約6割がスギ、ヒノキといった人工林です。これらの木を使い切る取組の象徴となるのがバイオマス発電事業であり、従前は廃棄されていた間伐材、製材所から出る木くず(バーク)等は、集積基地に運ばれ、本来価値のなかったものがバイオマス燃料として利用できるようになりました。こうした取組は使い切った森林資源を再び山に返すという資源循環の考え方が礎となっており、行政だけではなく産業界、市民にも浸透しています。

2.真庭バイオマス発電事業による効果

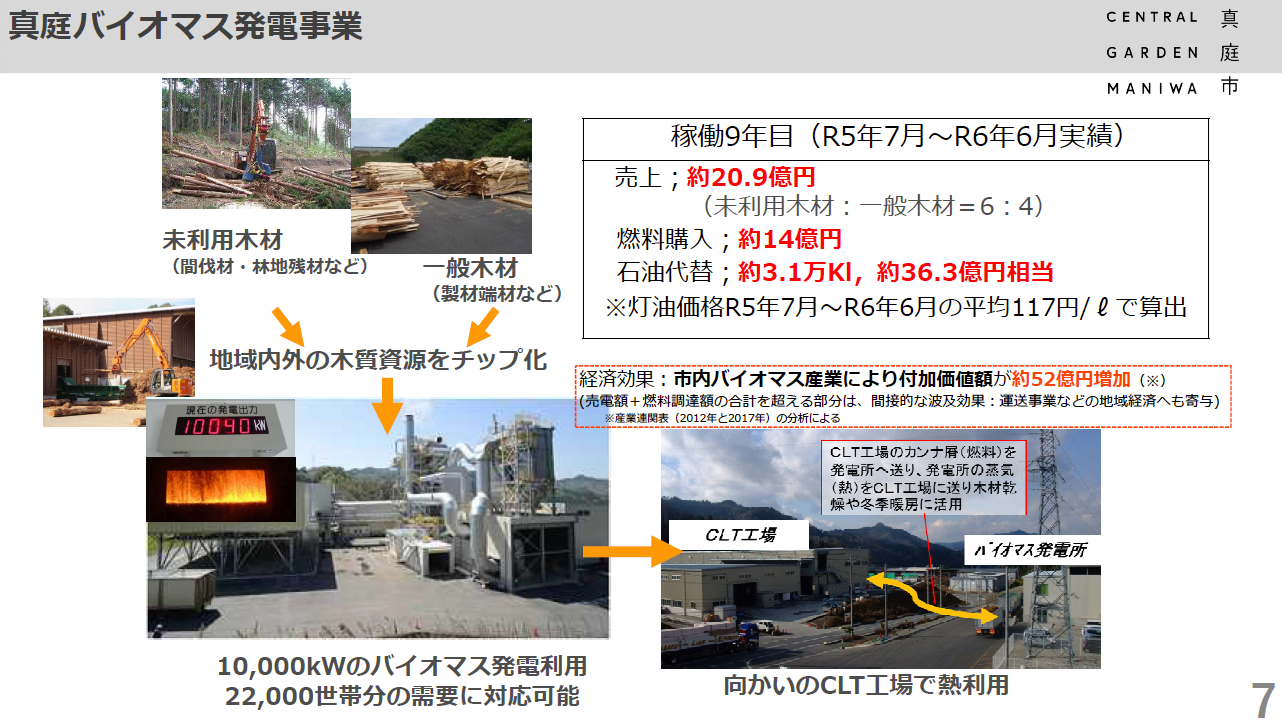

真庭バイオマス発電事業の発電所は1万kW規模の発電施設です。これは一般家庭約22,000世帯の需要に対応ができる規模で、真庭市約17,000世帯を上回る発電量となります。

売電による売上は約20.9億円(固定価格買取制度による)、燃料(チップ等)の売上は約14億円で地域に対し高い還元額になっています。

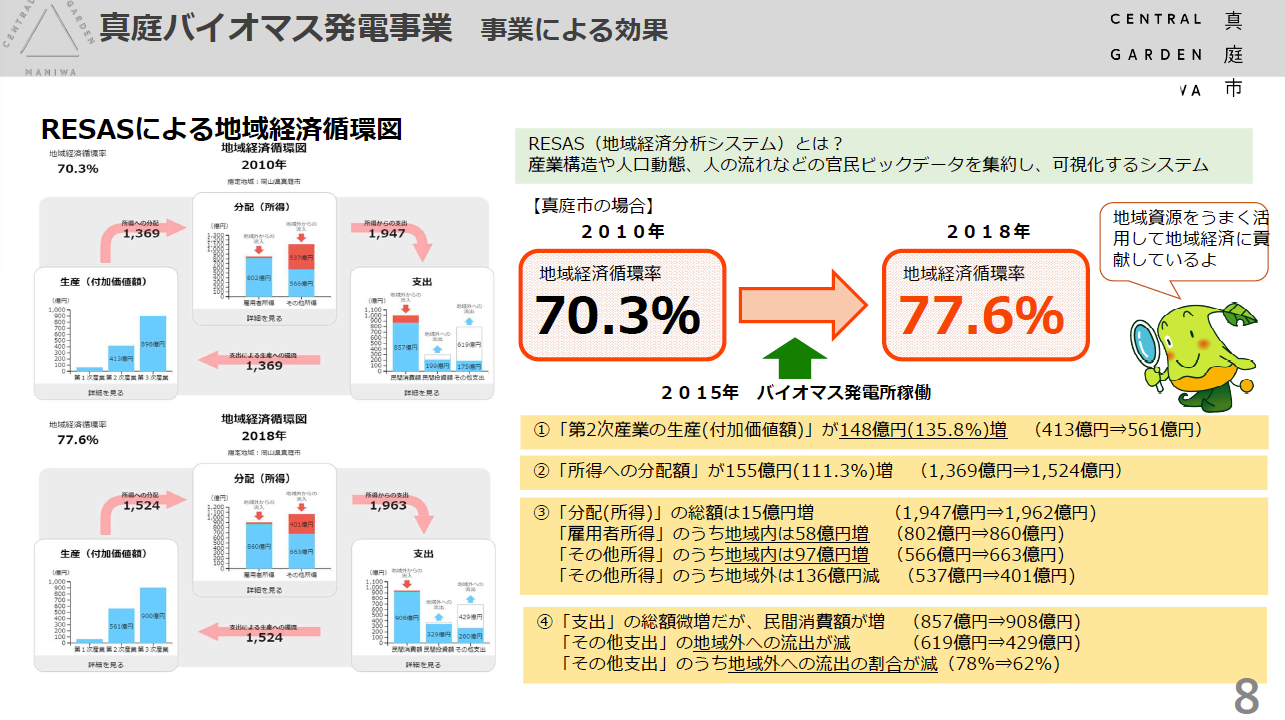

RESAS(地域経済分析システム)によれば、2010年70.3%だった真庭市の経済循環率は2018年に77.6%まで上昇、第2次産業の生産(付加価値額)」は148億円増加(35.8%増)しました。また、民間消費額が増え、支出の地域外への流出は大きく減少するといった高い効果が得られています。

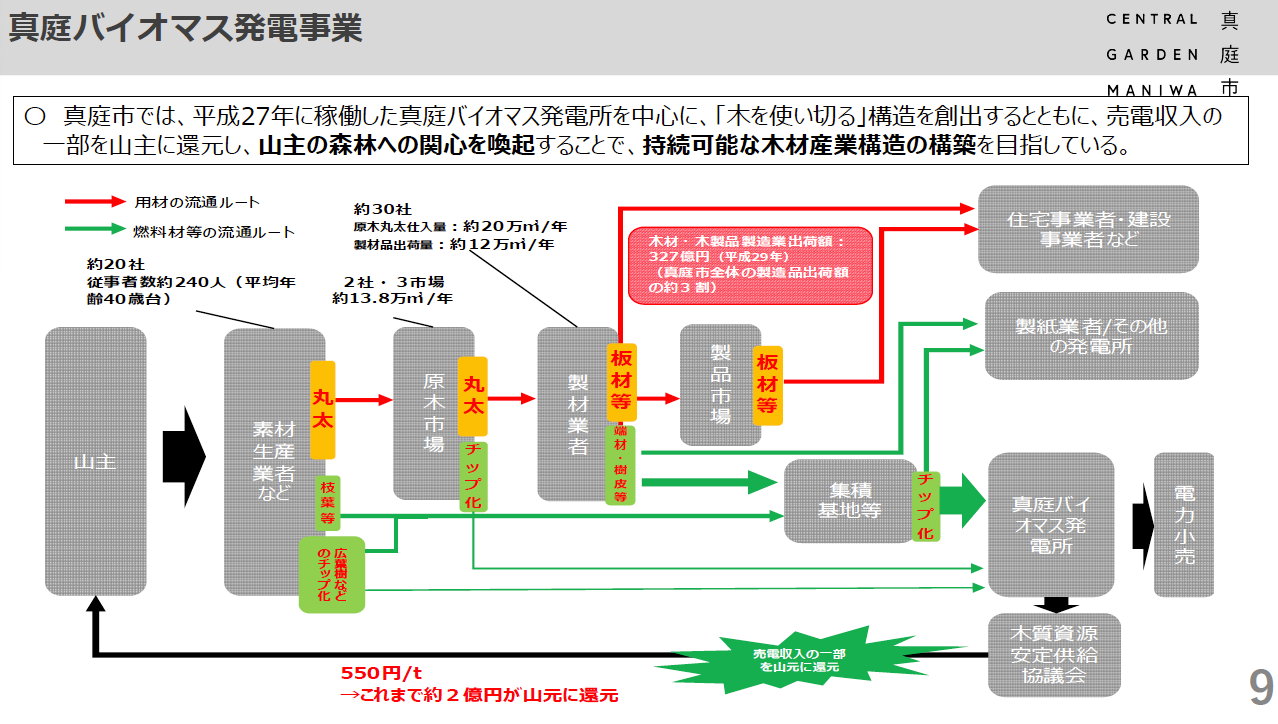

木質バイオマス発電で重要なのは、いかに安定的に燃料を供給できるか、つまり燃料資材の確保です。市内に約20社ある素材生産業者等が伐採した木材は原木市場、製材業者および製品市場を通して住宅等の建設資材として利用されます。一方、各工程で生じる枝葉や端材、樹皮等はチップ化され、製紙原料とされる一部を除き、そのほとんどが真庭バイオマス発電所で燃料として利用されます。また、売電収入の一部は木質資源安定供給協議会を通してこれまでに約2億円が山主に還元されています。

発電した電気は全て一般電気事業者が買い取りますが、そのうち約3割は特定卸供給契約により地域小売電気事業者を通じて真庭市が調達し、市内107の公共施設に供給することで地産地消を実現しています。

3.脱炭素先行地域の取組

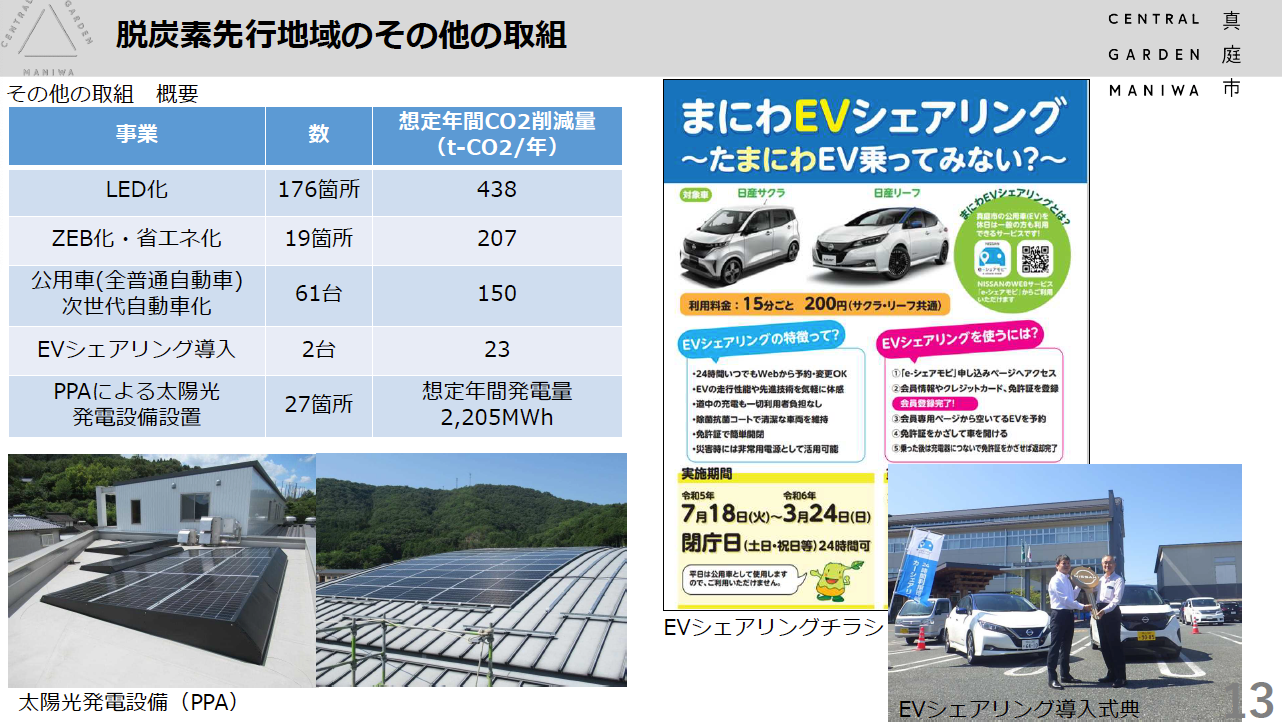

真庭市の脱炭素先行地域の取組の中で、中核を成すのが2025年1月に本格稼働する生ごみ等資源化施設で、メタンガスと液肥に再生することを目的としています。また、木質バイオマス発電施設の増設、公共施設の照明器具のLED化や高効率空調設備の導入、PPA方式による太陽光発電施設の導入、約180台の公用車の次世代自動車化等を進めています。

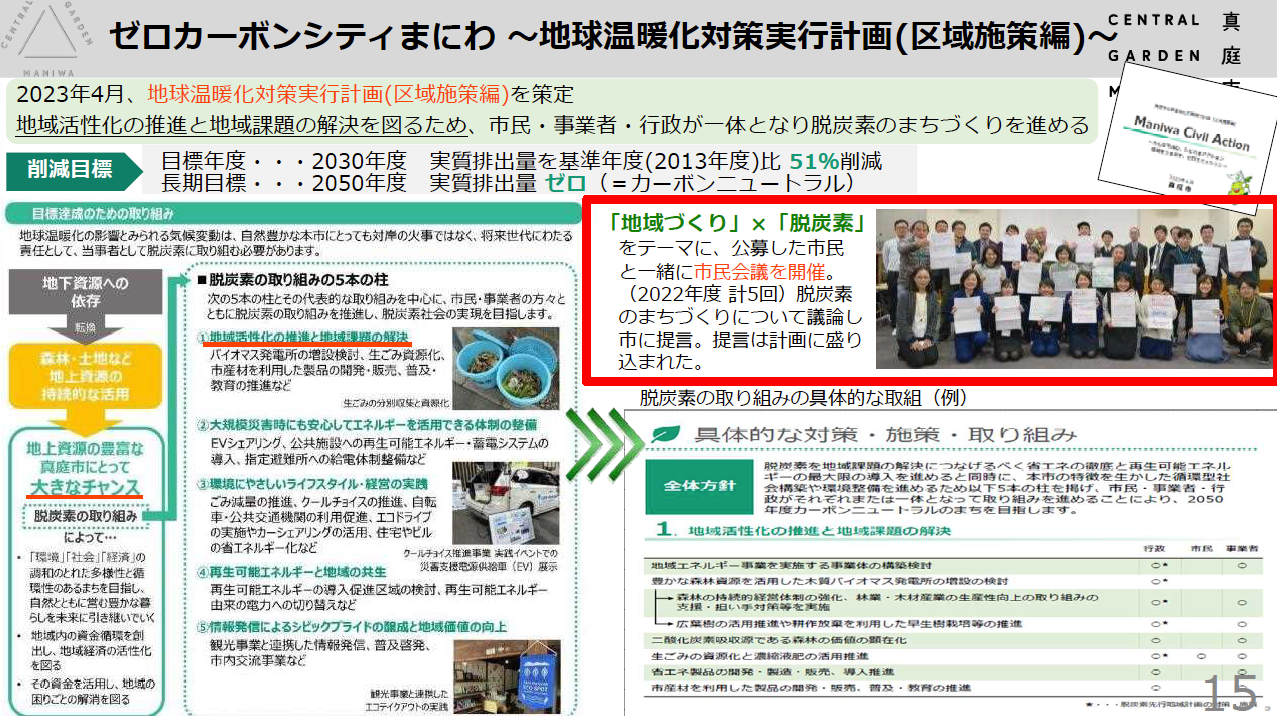

真庭市では大きな実行計画は市民参加型の会議で策定しています。地域活性化の推進と地域課題の解決を図るため、市民・事業者・行政が一体となり脱炭素のまちづくりを進める理念のもと、2030年度にCO2実質排出量を2013年度比51%削減、2050年度カーボンニュートラルといった削減目標が盛り込まれた「ゼロカーボンシティまにわ ~地球温暖化対策実行計画(区域施策編)~」も計5回の市民会議を経て市に提言されました。

4.地域脱炭素を推進するにあたって

地域脱炭素を推進するためには、地域の資源の見直し、その資源の循環の仕組を考案し、市民・民間事業者と協働する、といったスキームが必要です。

また、真庭市ではEV車のカーシェアを導入しましたが、地域の自家用車の所有率は極めて高く、充電インフラも不十分であった背景から一般利用は7ヶ月で延べ23人、市外利用者は4人といった結果となり、課題が残りました。先述の市民会議は参加者の固定化が顕著となっており、ホームページや広報誌、ケーブルテレビ等で広報を行っていますが、市民へのさらなる浸透が課題となっています。

しかしこのような課題は残るものの、地域脱炭素事業は地域経済を活性化させて地域に還元することができる地方創生の切り札です。市民が自発的に参加することで自分ごととして脱炭素の取組を続け、このことが地域コミュニティを復活させるきっかけにもなります。また、新しい分野であるからこそ、新たにチャレンジするシーンも多くなるでしょう。

自治体の担当者は、地域をより良くするため、という信念と自信を持ち、地域脱炭素に取組むことが重要であると考えます。

テーマ3 市民・事業者参加型 都市のゼロカーボン戦略(人口約40万人)

(豊田市 環境部 環境政策課 主事 熊谷 望実)

愛知県豊田市は、市民や事業者とともに地域脱炭素を促進する取組を数多く行っています。自動車産業をはじめとする製造業が盛んな豊田市がどんな戦略でゼロカーボンシティを目指しているのか、その事業内容を解説します。

ポイント

- 豊田市は市民や事業者への普及広報の他、民間事業者と連携しながら市民参加型イベント等、実際に行動につながる施策を講じている。

- とよたSDGsポイント事業では、市民と事業者のSDGsへの意識が向上、同時に地域内の経済循環を通じて地域活性化を図っている。

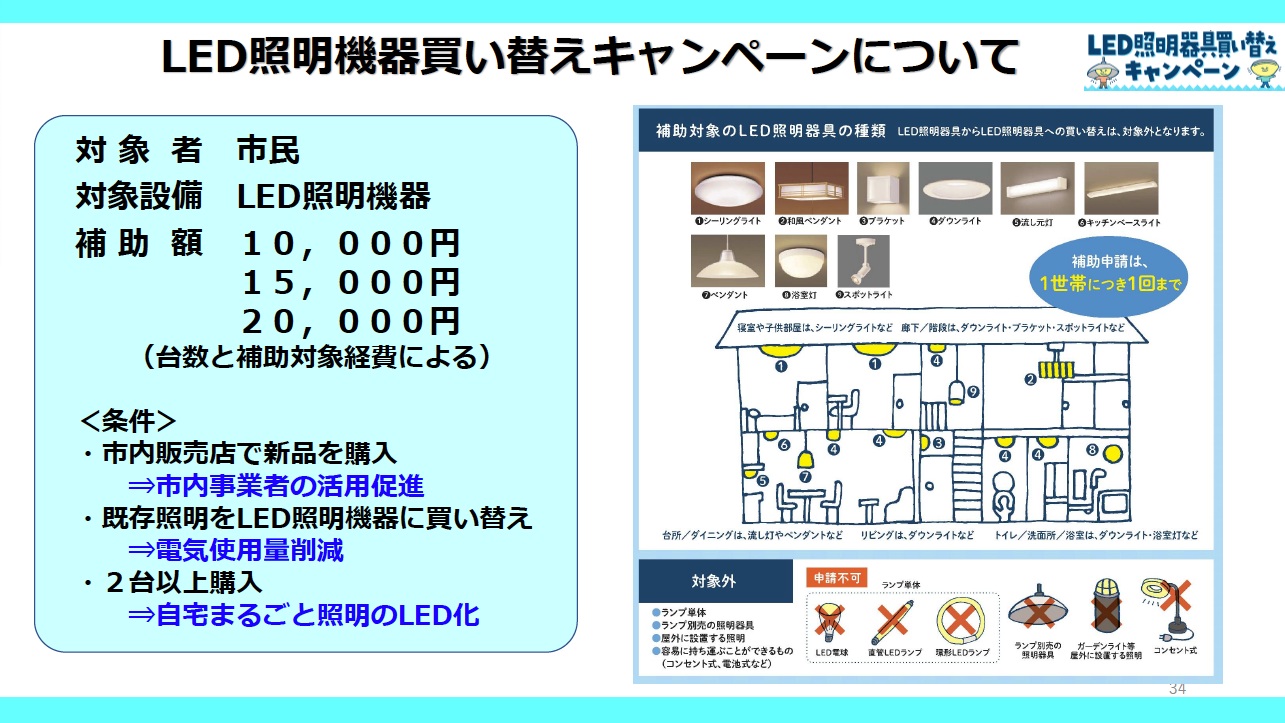

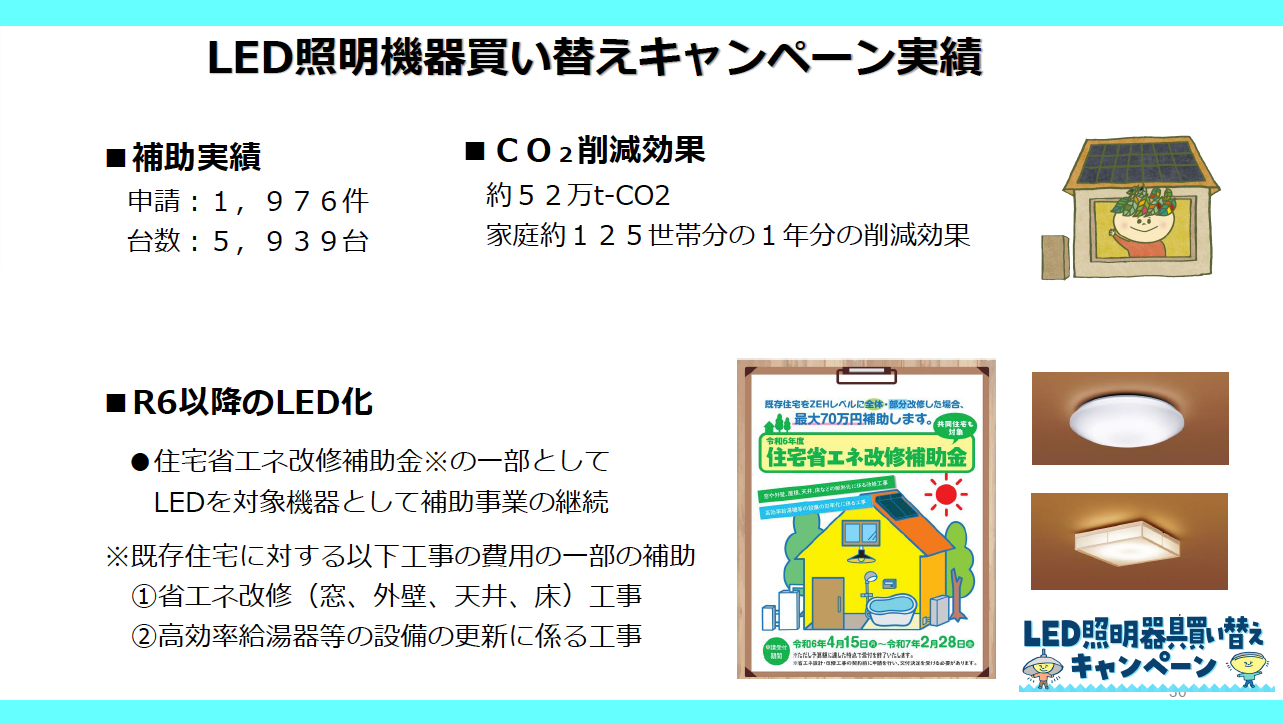

- LED照明器具買い替えキャンペーンでは、家庭のCO2削減効果が高いLED照明器具への買替を促し、使用電力の削減とともに購入時の市内事業者の活用を企図している。

- 愛知県内の5大学で構成される学生団体を立ち上げ、イベント等でのPRを通じて若い世代への環境問題への意識付けや、行動変容を促している。

1.豊田市の特徴

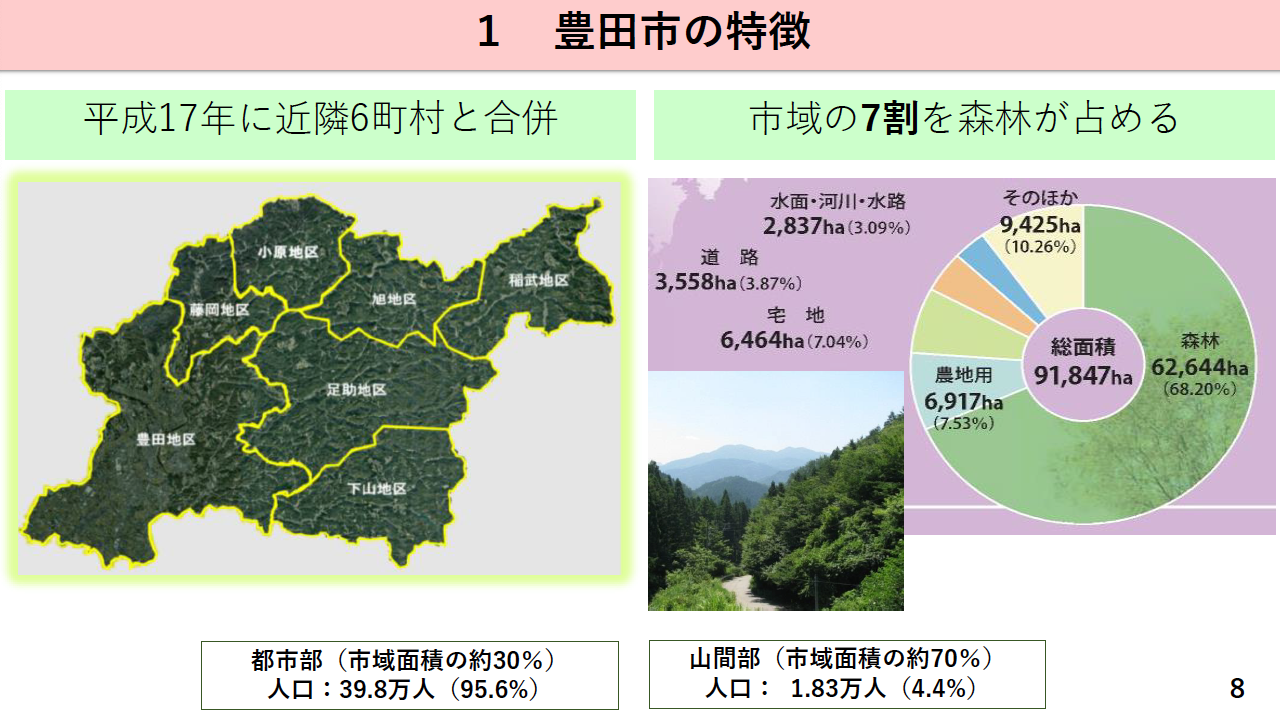

愛知県豊田市は2002年から製造品出荷額が全国1位が続いており、自動車産業、ものづくりのまちとして知られていますが、総面積91,847haのうち森林が約70%を占める自然豊かな地域でもあります。

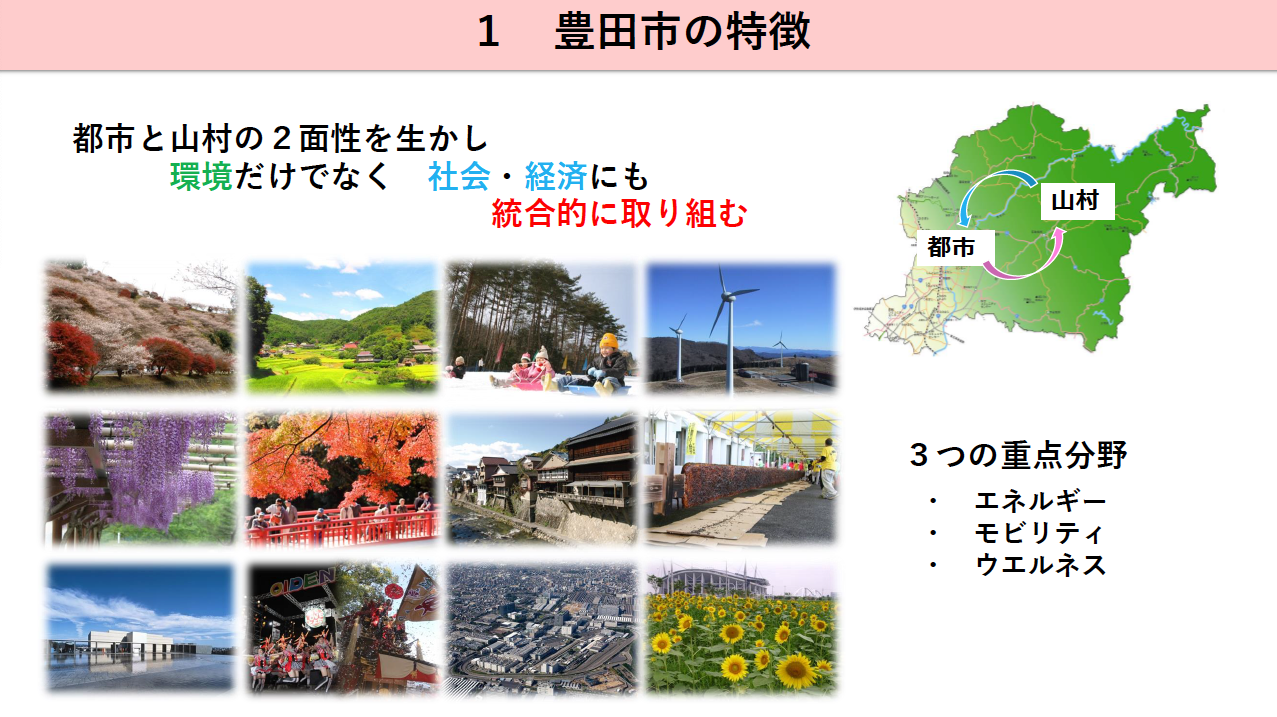

豊田市は都市と山村の双方の魅力を活かし、環境・社会・経済の視点で総合的に取組を進めています。「みんながつながる ミライにつながるスマートシティ」をコンセプトに、あらゆるステークホルダーとのつながり、人やモノ、地域とのつながりに重点を置きながら、持続可能な未来へとつなげていこうという提案が採択され、2018年に内閣府よりSDGs未来都市に選定されました。

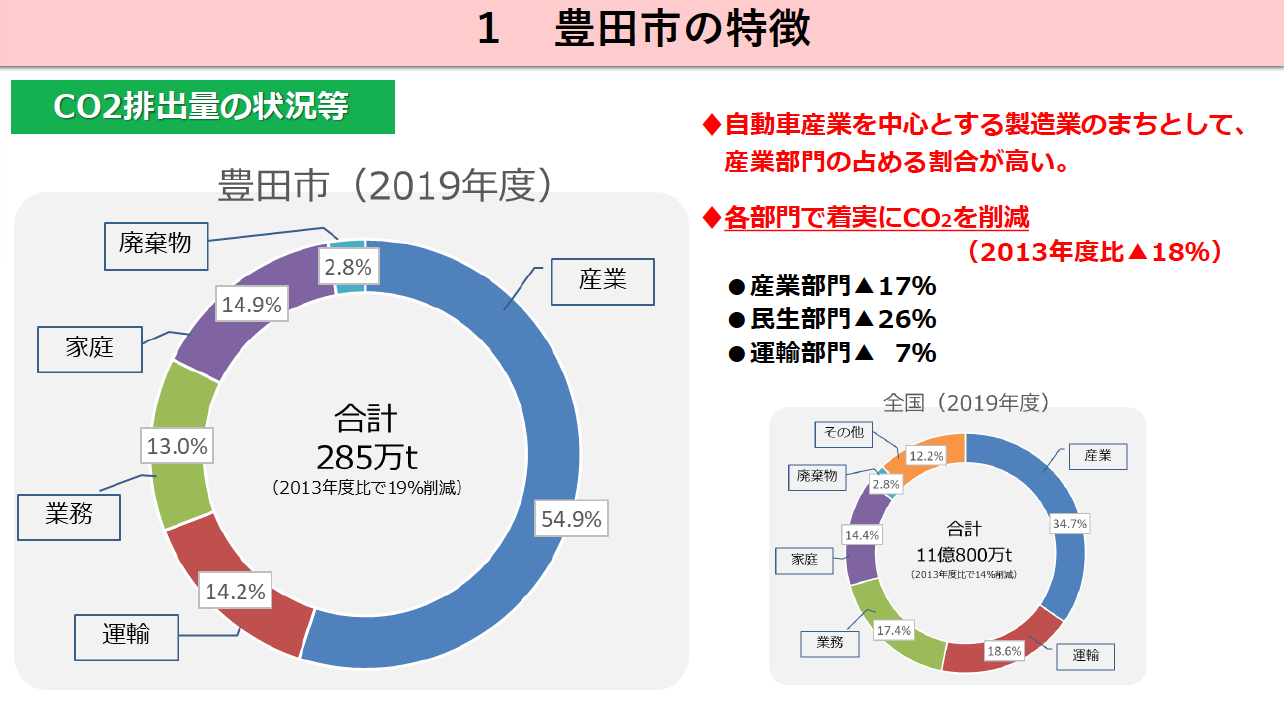

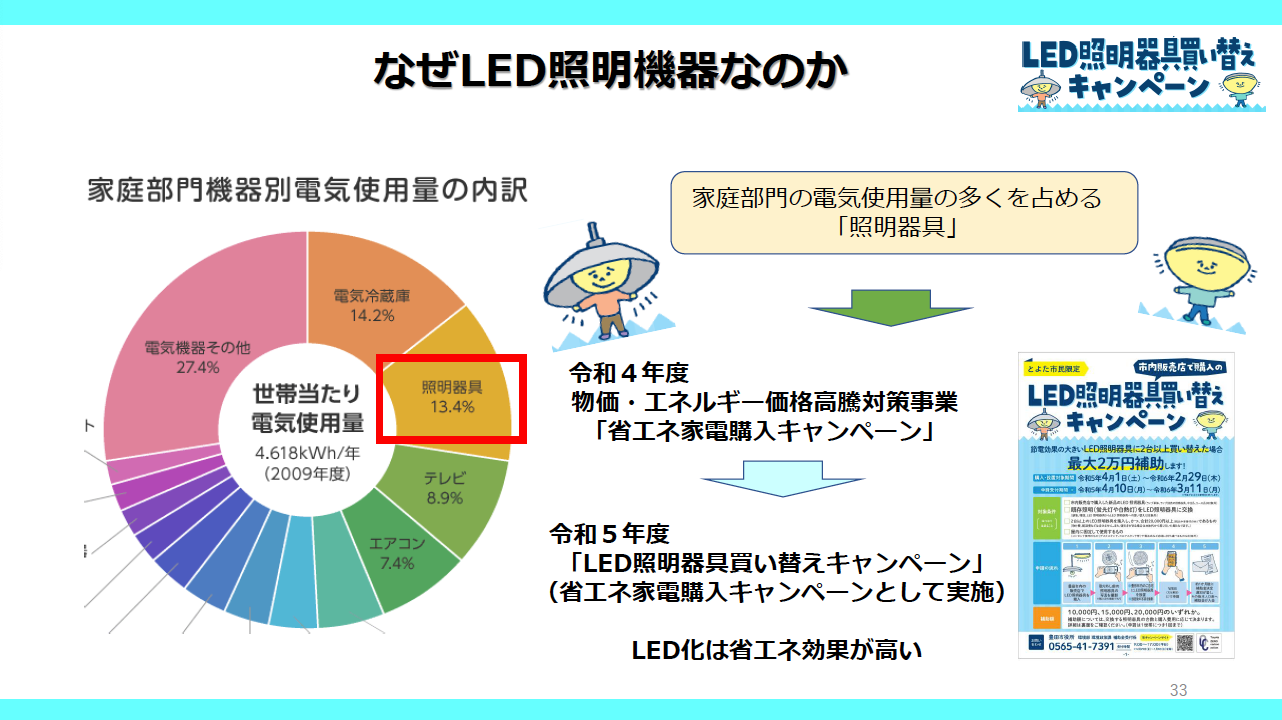

自動車産業を中心とする豊田市のCO2排出量の部門別割合は、産業部門の占める割合が高くなっています(54.9%)が、家庭部門も15%近くを占めています。

こうした背景から豊田市では市民、モビリティ、事業者、再エネという全方位に向けた様々な取組を行っています。

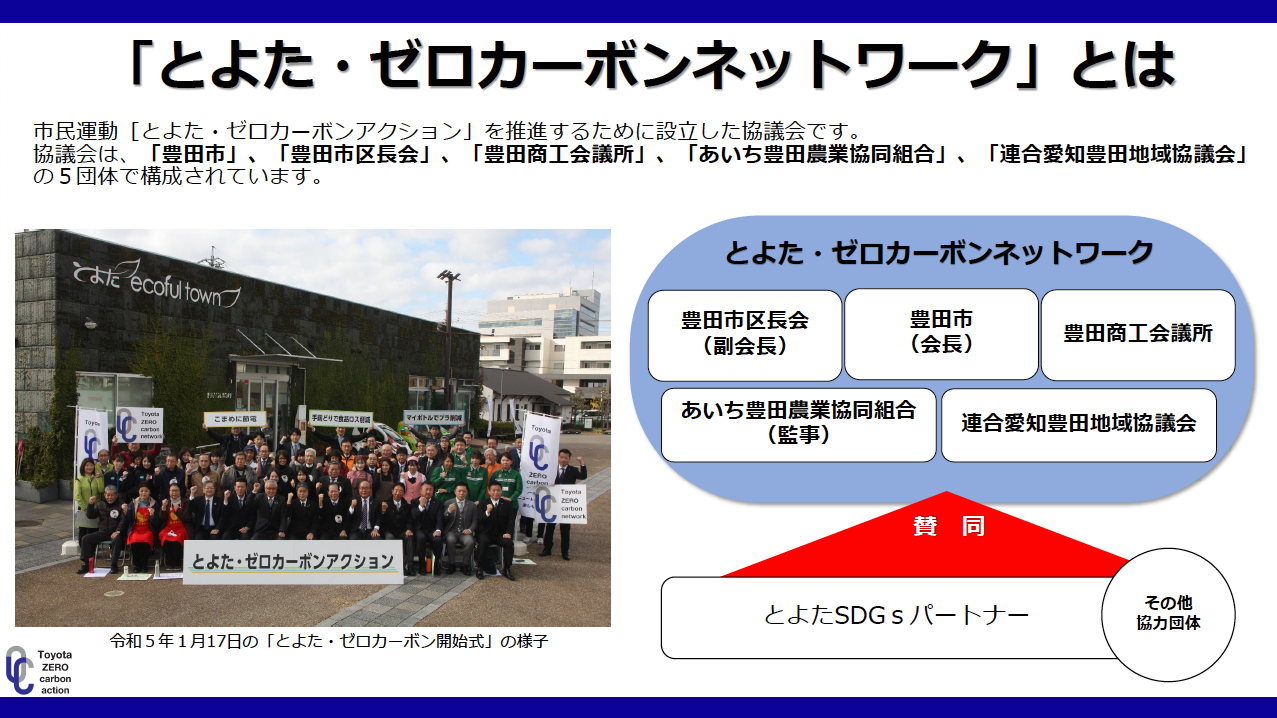

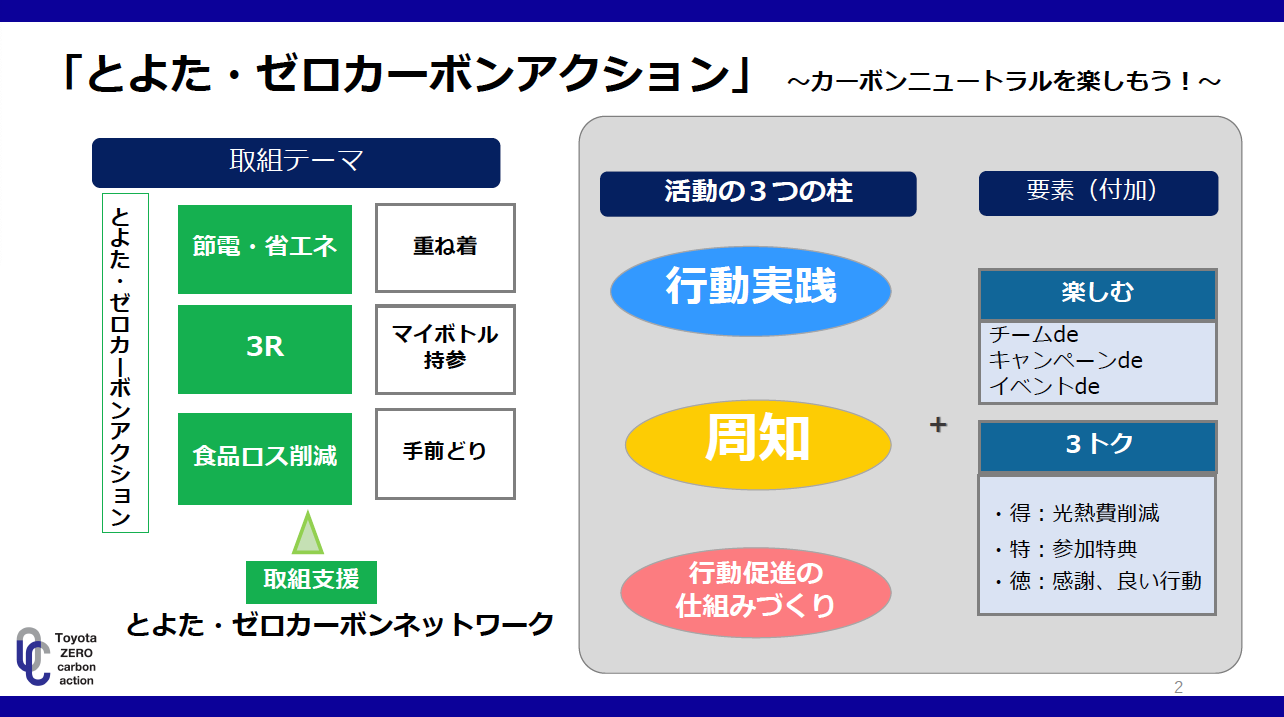

2.とよた・ゼロカーボンアクション

「とよた・ゼロカーボンアクション」は「カーポンニュートラルを楽しもう!」をコンセプトに、節電、3R(リユース、リデュース、リサイクル)、食品ロス削減といった3つの柱で脱炭素を推進する市民運動です。「豊田市」、「豊田市区長会」、「豊田商工会議所」、「あいち豊田農業協同組合」、「連合愛知豊田地域協議会」の5団体で構成される協議会「とよた・ゼロカーボンネットワーク」が実施主体となっています。

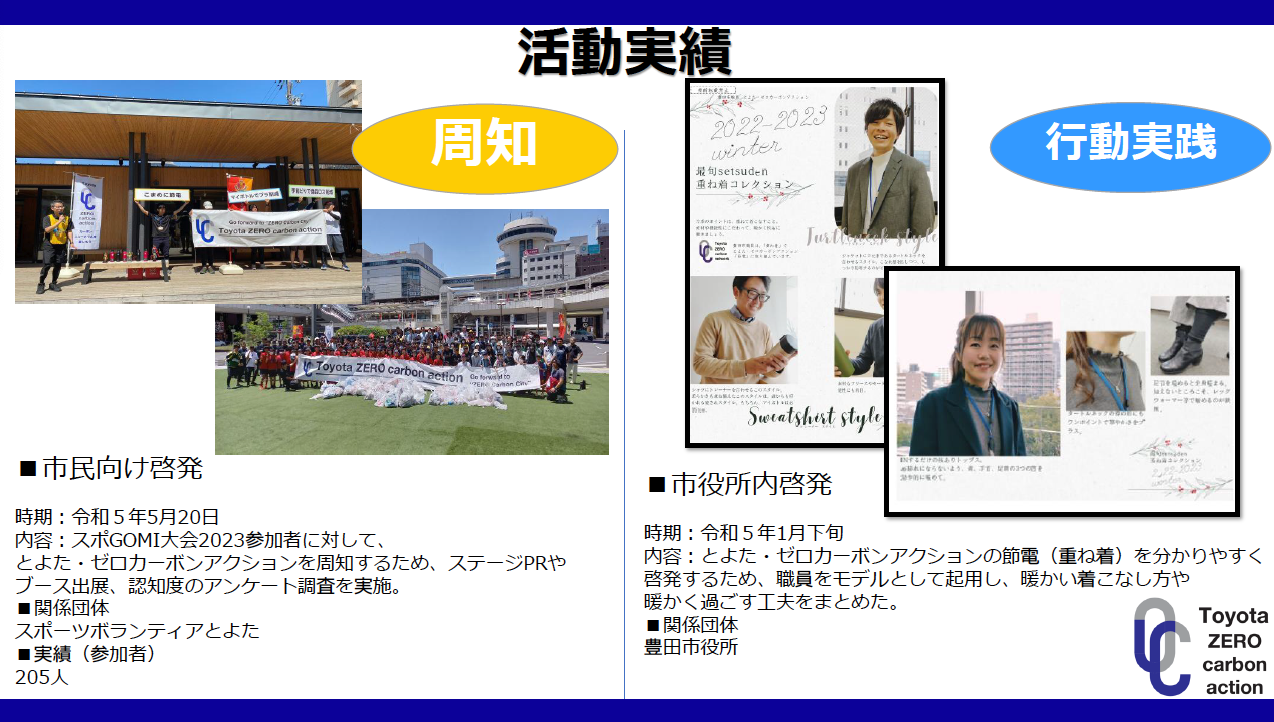

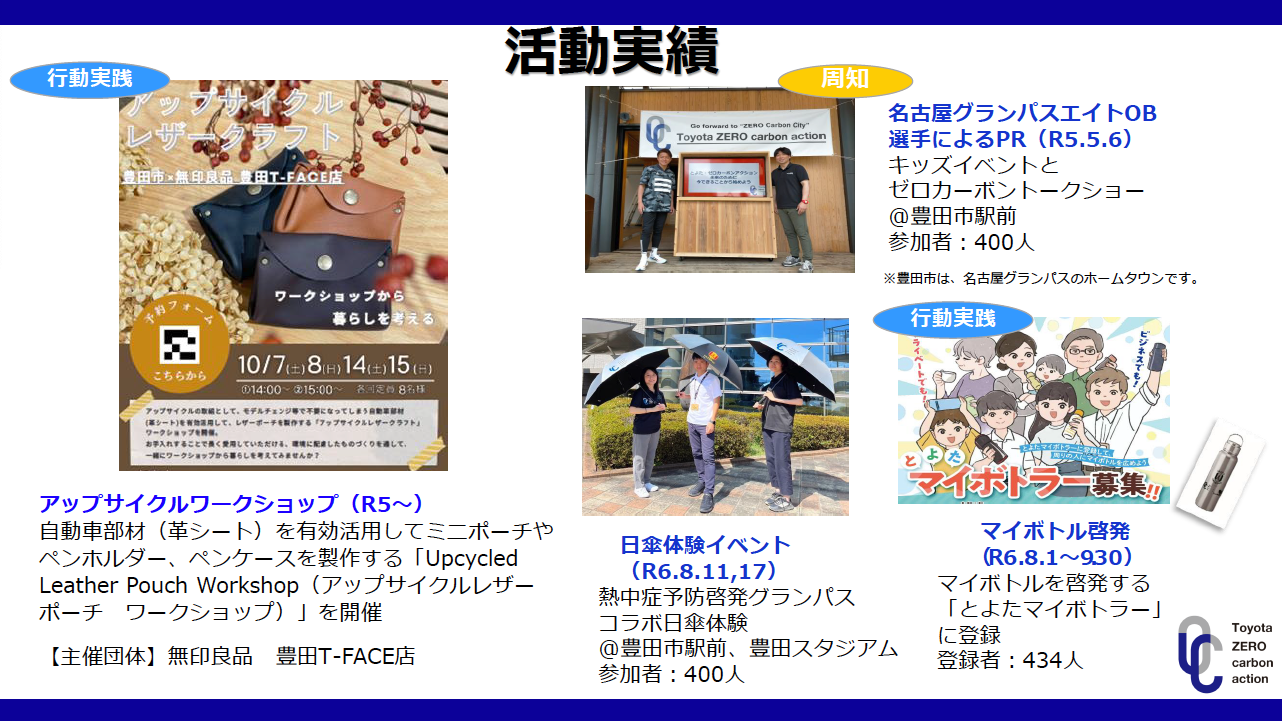

とよた・ゼロカーボンアクションでは市民向け啓発や、庁内のウォームビズの推進の他、市内在住・在勤者を対象とした「とよた脱炭素アクショングランプリ(脱-1グランプリ)」等のキャンペーン、民間事業者と連携したワークショップ等の市民参加型イベントも開催しています。

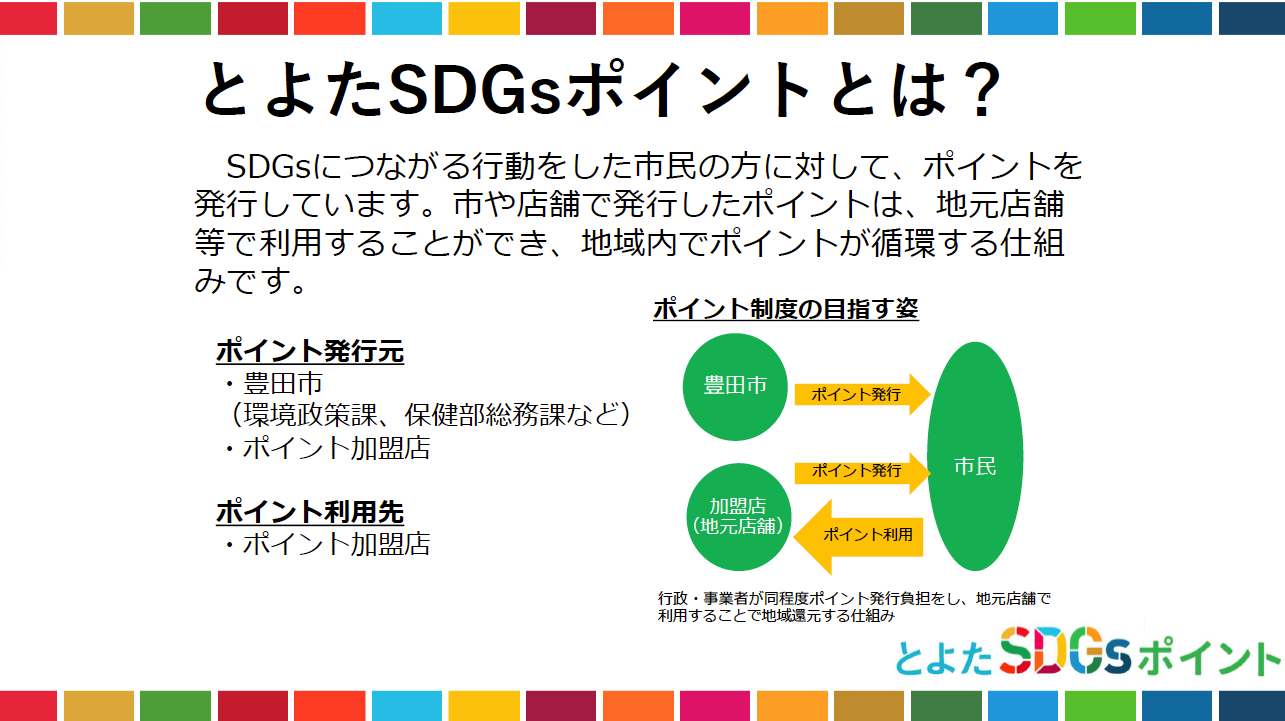

3.とよたSDGsポイント事業

豊田市では、SDGsにつながる行動をした市民に対してポイントを付与する「とよたSDGsポイント」事業を行っています。この取組は「SDGs」を身近に感じてもらい、事業者のSDGsの取組を知る機会となり、ポイントの地域内循環を通して地域の活性化に繋げることを目的としています。

ポイントは地域の加盟店で利用でき、ポイント加盟店は市とともにポイントの原資を負担しています。令和5年度末時点で加盟店登録数は約100店舗、利用登録者数は30,000人を超え、年間13,000件、150万ポイントが利用されています。

ポイント加盟店は、例えば飲食店の場合は「頼んだ料理を食べきる」、小売店の場合は「閉店前3時間以降に来店した方へポイント発行」等、各事業者自身でポイント発行条件を決めることができます。これは事業者自身がSDGsを意識する機会にもなっています。

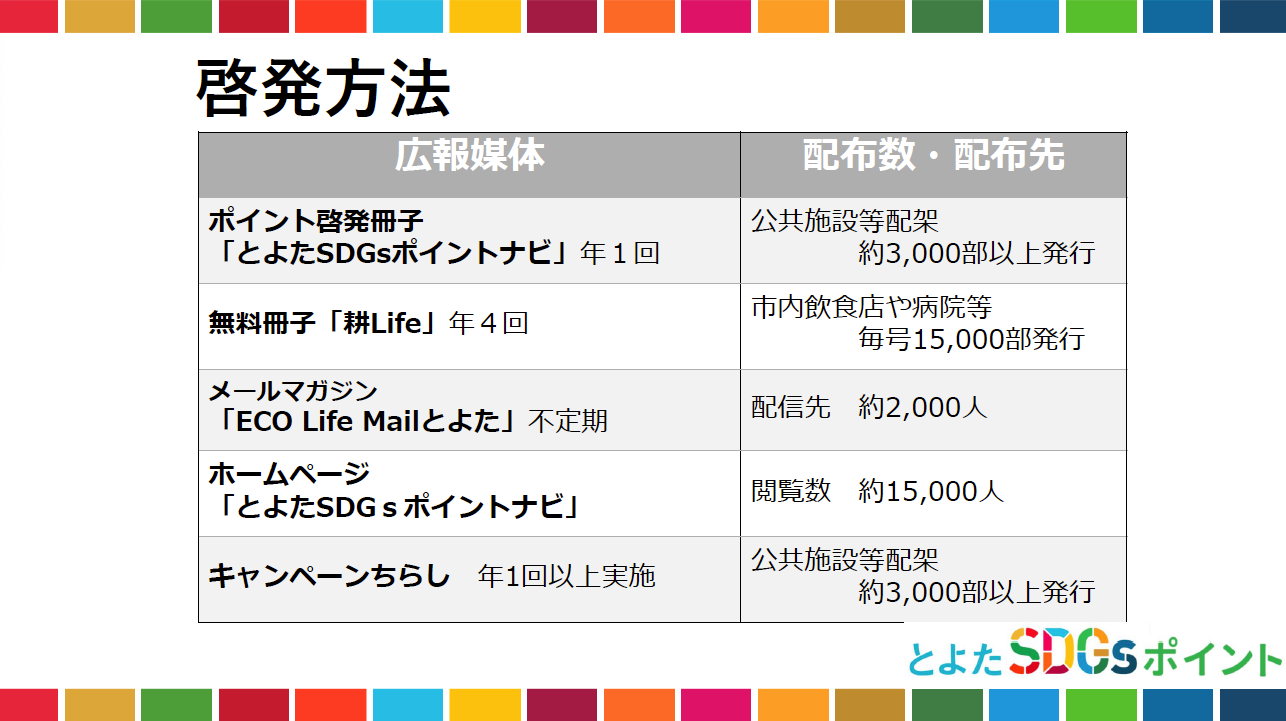

市は、事業者が独自に決めたポイント発行条件を、市が発行しているポイント制度の啓発冊子や地域情報誌への掲載、メールマガジンの配信などを介して市民へ周知し、実践してもらう流れになっています。また、市や協力団体が主体となるキャンペーン等でポイントを発行するケースもあります。

4.LED照明器具買い替えキャンペーン

豊田市では令和4年度にウクライナ情勢を契機とする物価・エネルギー価格高騰対策事業として、「省エネ家電購入キャンペーン」を実施し、家庭のエネルギー使用量の多くを占めているエアコン、冷蔵庫の購入費補助を行いました。令和5年度は省エネ家電キャンペーン第2弾として、家庭でエアコン・冷蔵庫の次にエネルギー使用量の多くを占めていた照明器具の買替補助事業として、「LED照明器具買い替えキャンペーン」を実施しています。

LED照明器具買い替えキャンペーンでは単にLED照明の購入費用を補助するのではなく、市内事業者の活用促進や家庭の照明器具のLED化を推進するための条件を設定しています。

LED照明買い替えキャンペーンは、第1弾の省エネ家電キャンペーン実施の際に構築された市内の家電販売店とのネットワークを活用して、キャンペーンのポスターやPOPを使った対象商品の明示等、市民への周知や啓発を実施できました。

また同時に実施されたアンケートでは購入台数により補助額が変わるという条件を設定したことにより、「複数台購入するきっかけとなった」、「地元の家電販売店を活用するきっかけとなった」といった購入者の回答を得ています。

令和6年度以降は省エネリフォームを対象とした「省エネ改修補助金」を実施し、LED照明器具を対象機器として補助事業を継続しています。

5.New Vibez(ニューバイブズ)

「New Vibez(ニューバイブズ)」は、これからの未来を担う若い世代に脱炭素について考え、行動を起こしてもらうことを目的として設立された、愛知県内大学の学生で構成する学生団体です。2023年度は資源循環をテーマに、プロモーションを豊田市や民間事業者と連携して実施しました。

2023年度は、衣服のさまざまな役割や可能性について学ぶワークショップ「服育(R)出前講座」の実施、24時間テレビ募金会場におけるカバン型コンポスト等のPR、市と民間企業との連携により実現したFIA世界ラリー選手権フォーラムエイト・ラリージャパン公式グッズの製作、東京ガールズコレクションでの3Rの取組のPR等、様々な活動が行われました。

こうして豊田市では、市民向けの行動変容の視点から、豊田市のゼロカーボンシティに向けた様々な施策が講じられています。

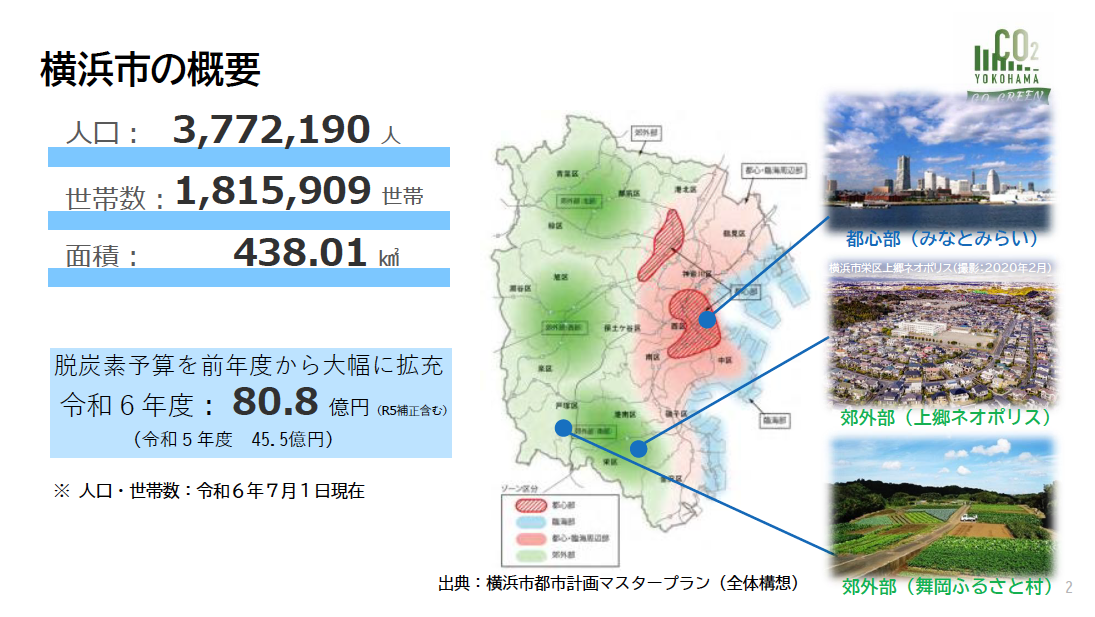

テーマ4 大都市型の公民連携脱炭素化モデルと推進手法(人口377万人)

(横浜市 脱炭素・GREEN×EXPO推進局脱炭素社会移行推進部長 岡崎 修司)

産業や一般家庭が集積される都市部と、緑豊かな郊外部を併せ持つ横浜市では、その特徴に応じた脱炭素化の施策が講じられています。この講座では脱炭素先行地域に指定されたみなとみらい21地区をはじめとする、横浜市の様々な取組を紹介します。

ポイント

- みなとみらい21地区の業務部門のエネルギー消費は横浜市全体の約1割であり、その対策は多岐にわたる。

- 東側の都市部の電力需要を、西側の郊外部の太陽光発電システムで補う等、市全体で地域特性を活かした取組が行われている。

- みなとみらい21地区では電力だけではなく熱利用による脱炭素化の取組も行われている他、サーキュラーエコノミーの観点から資源循環や資源消費の最小化の取組も積極的に行っている。

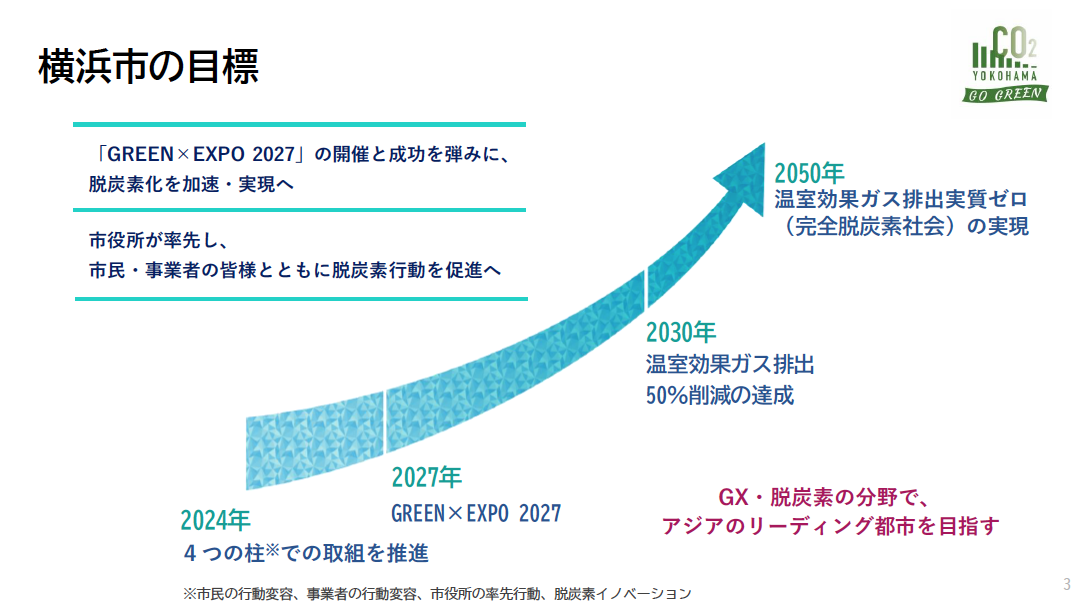

1.横浜市の脱炭素化への取組の背景

横浜市は人口約377万人、約181万世帯の大都市で、東側にみなとみらい21地区を代表とする都市部、西側に緑あふれる郊外部があります。市では「大都市における脱炭素化モデル」を構築し、横浜の脱炭素化をけん引することを目標として、横浜市と一般社団法人横浜みなとみらい21の共同提案により、2022年にみなとみらい21地区が脱炭素先行地域に選定されています。また、2027年には「GREEN×EXPO 2027」 の開催を控えており、脱炭素化の加速と実現に向けた取組が行われています。

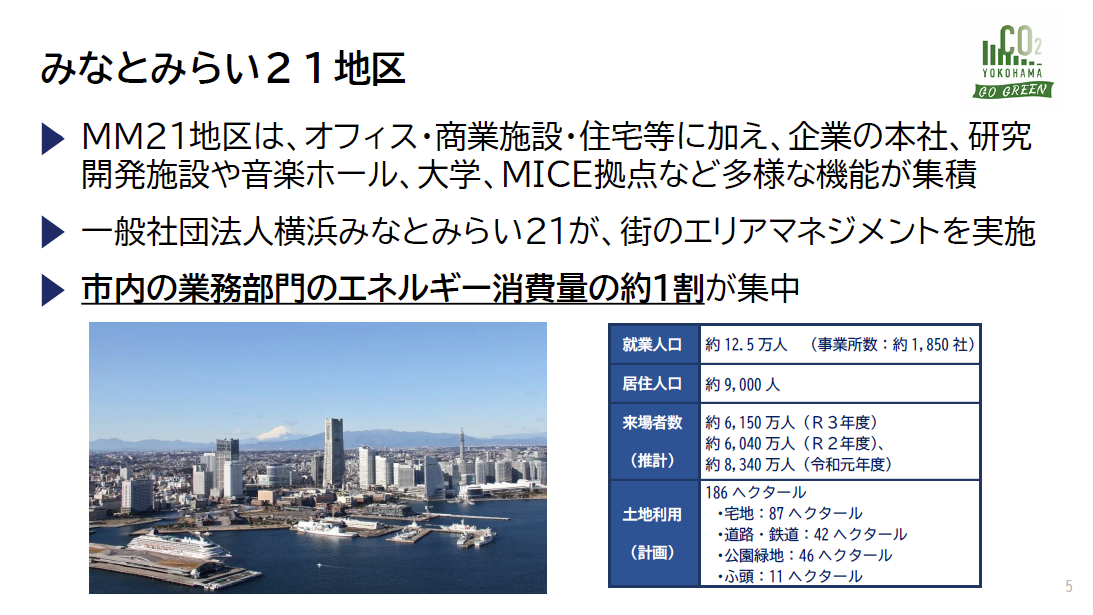

みなとみらい21地区はオフィス、商業施設、研究開発施設、音楽ホール、大学、MICE拠点等の他、住宅としてタワー型マンションもあり、多様な機能が集積しているという特徴があります。

就業人口は約12.5万人、居住人口約9,000人、年間来街者数は6,000万人を超え、横浜市の部門別CO2排出量のうち、業務部門の排出量の1割がこのみなとみらい21地区に集中しています。

こうした背景からみなとみらい21地区では,最大限の省エネ、電力の再生可能エネルギーへの転換、地域冷暖房エリアの熱の脱炭素化、サーキュラーエコノミーに代表される廃棄物の資源循環、市民・事業者の脱炭素化への行動変容を促すイベントの実施等、様々な脱炭素の取組が行われています。

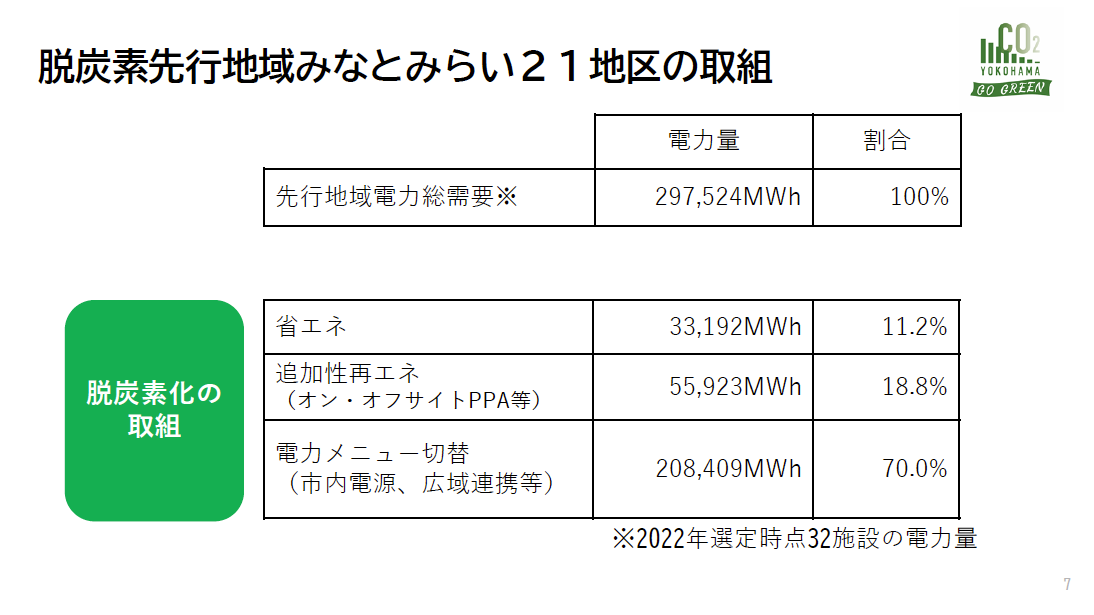

約3億kWhの電力需要は、約11%を省エネ、約18%をオンサイト・オフサイトPPA等による再エネへの転換、約70%を広域連携による域外の再エネ電気への切替によりまかなうことで、カーボンニュートラルを実現していきます。2024年9月現在、みなとみらい21地区の41施設が脱炭素先行地域に参画しており、引き続き企業の賛同を得るべく更なる取組を行っています。

これらの取組はゼロエミッション分科会という、みなとみらい21地区の脱炭素化に特化した会議体が主体となっています。分科会は一般社団法人横浜みなとみらい21および横浜市の複数の部局、参画する施設で構成されており、脱炭素施策の説明や具体的な脱炭素プロジェクトの検討等が行われます。

2.みなとみらい21地区での取組

みなとみらい21地区ではビルのテナントが賃貸物件であることが多いという背景からLED化は思うように進んでいません。未実施の施設については補助金事業等の施策でLED化を進めており、現在LEDは80%程度の設置率となっています。また今後建設される建築物については最大限の省エネルギーへの配慮を求め、ZEB(Net Zero Energy Building)化の推進を行っています。

太陽光発電施設については補助金を活用して商業施設やホテル等の宿泊施設、公共施設等の屋上にパネルを設置しています。設置にあたってはビル風が強いエリアであるため、パネルの角度を調整する等の工夫もなされています。

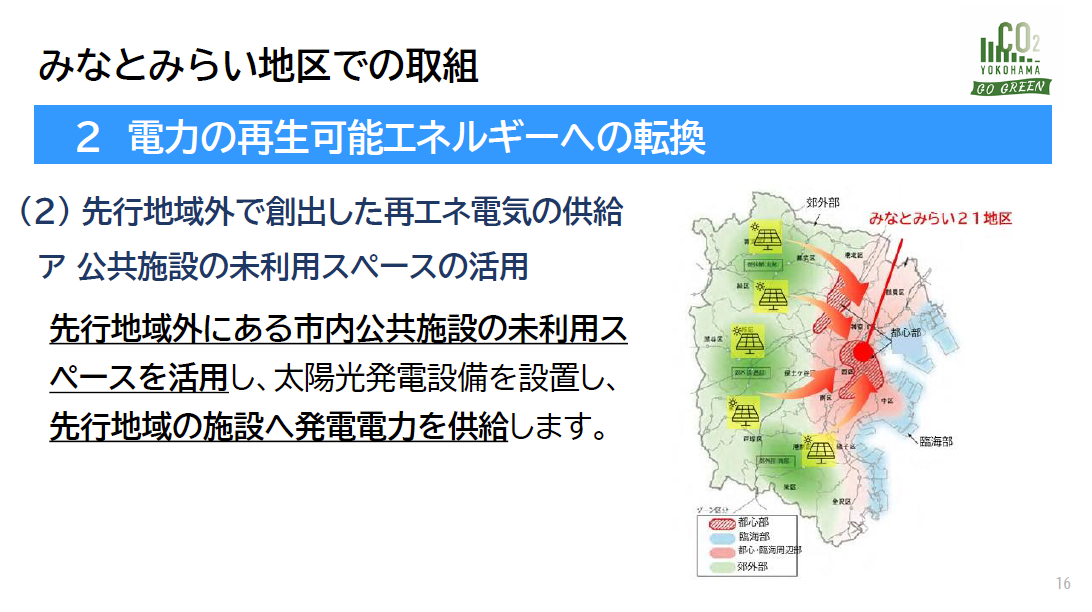

また、先行地域外にある市内公共施設を活用して未利用スペースに太陽光発電設備を設置し、先行地域の施設への電力供給についても検討を進めています。

横浜市には現在約2,300の公共施設がありますが、この全てに太陽光パネルを設置できるわけではないので、次の施策として雨水調整池にフロート式等の方法で太陽光パネルを設営する、いわゆる水上太陽光発電所の計画も進めています。

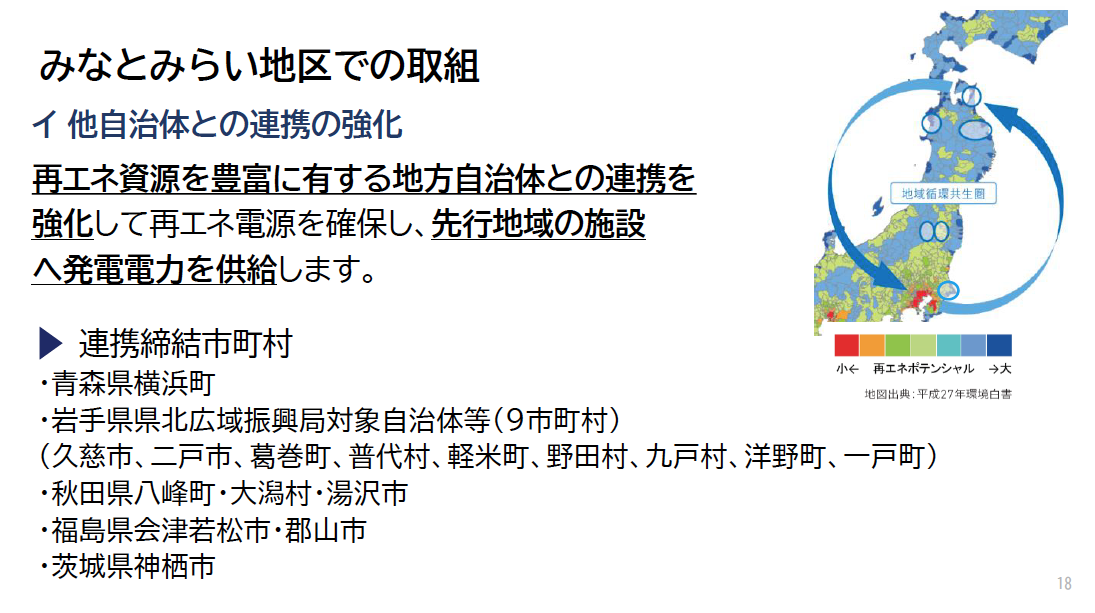

前述の通りみなとみらい21地区の脱炭素化には、電力需要の約70%を市外の再生可能エネルギーに頼る必要があるため、地域循環共生圏の考え方のもと、東北地方および北関東の16自治体と連携協定を結び、電力を確保しています。

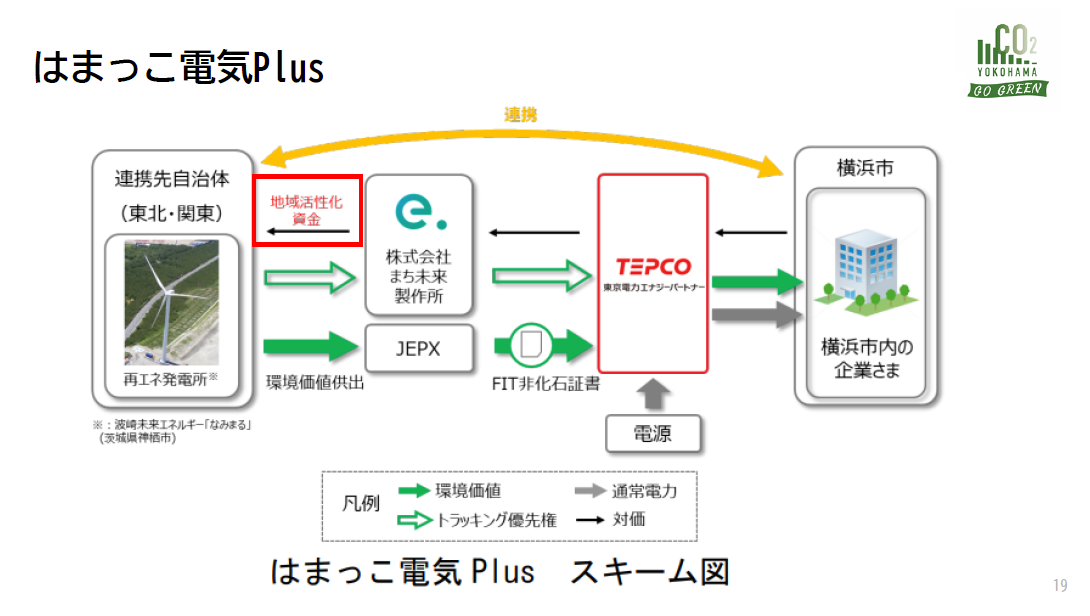

また、この連携自治体の環境価値を活用して、市内事業者向け再エネ電気メニュー「はまっこ電気Plus」として一般電気事業者を通じて供給されており、連携先自治体に対しては株式会社まち未来製作所を通じて地域活性化資金が還元されています。

連携先自治体による横浜市庁舎での物産展開催、連携先自治体の環境価値が付加された電気を活用する街のライトアップイベント等、地域活性化の取組も行われています。

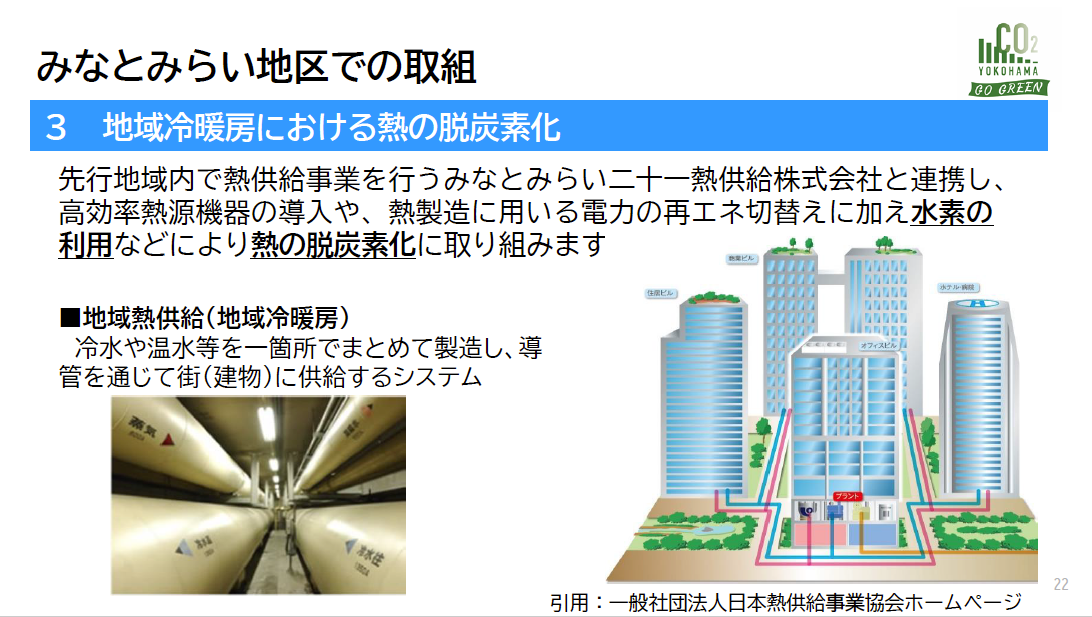

みなとみらい21地区では、熱供給事業者であるみなとみらい二十一熱供給株式会社が全ての建造物に対して地域冷暖房事業を行っています。すなわちこの熱供給施設を高効率熱源機器の導入や熱製造に用いる電力の再エネ転換等により脱炭素化すれば、地域の脱炭素化が進むことになります。

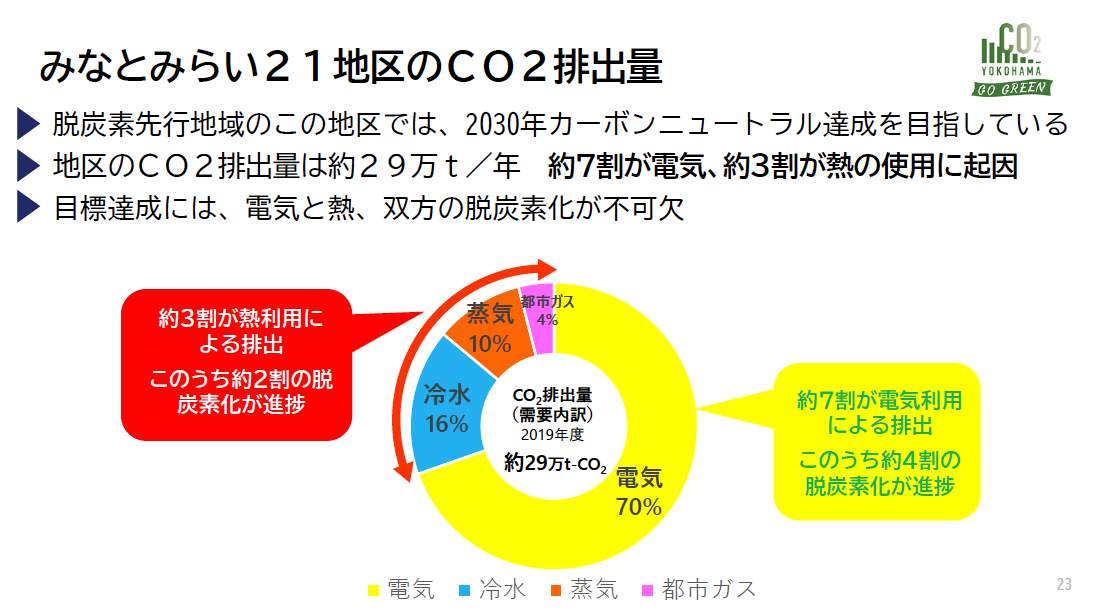

現在のみなとみらい21地区におけるCO2排出量の内訳の約7割が電気利用、約3割が熱利用による排出ですが、このうち電気利用の約4割、熱利用の約2割については脱炭素化が進んでいます。

熱利用によるCO2排出量の約2割削減ついては、みなとみらい二十一熱供給がオフセットメニューを提供する等の取組により、約18,000t-CO2がオフセットにより脱炭素化される等、取組が加速しています。この取組は、同一地域における複数事業者の取組としては日本最大となります。

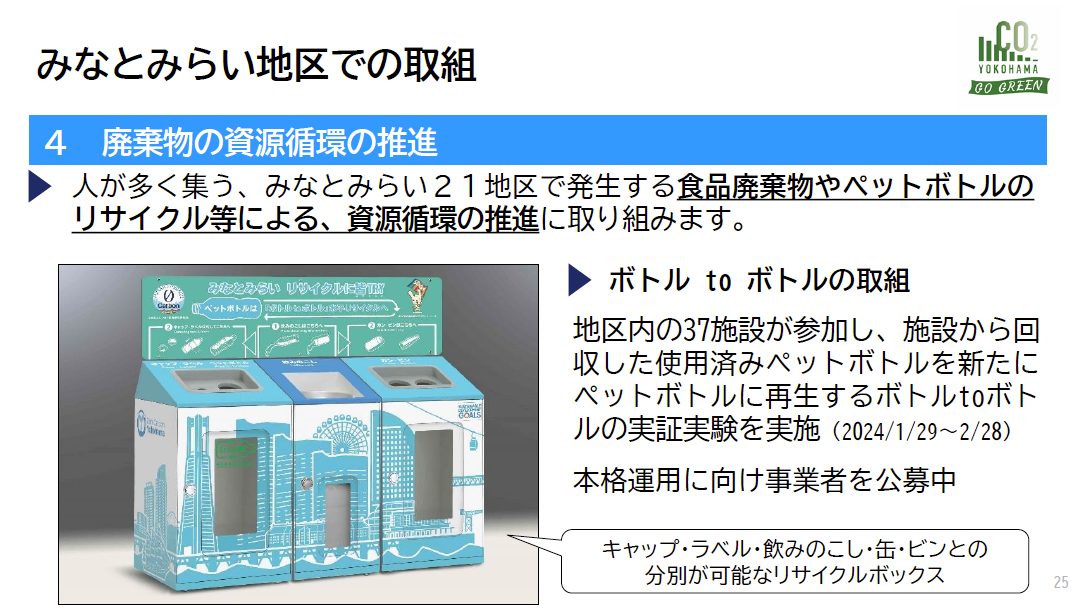

また廃棄物の資源循環を目的として、回収した使用済みペットボトルを、新たにペットボトルに再生する「ボトル to ボトル」の取組の実証実験を行い、現在本格運用に向けて計画が進んでいます。

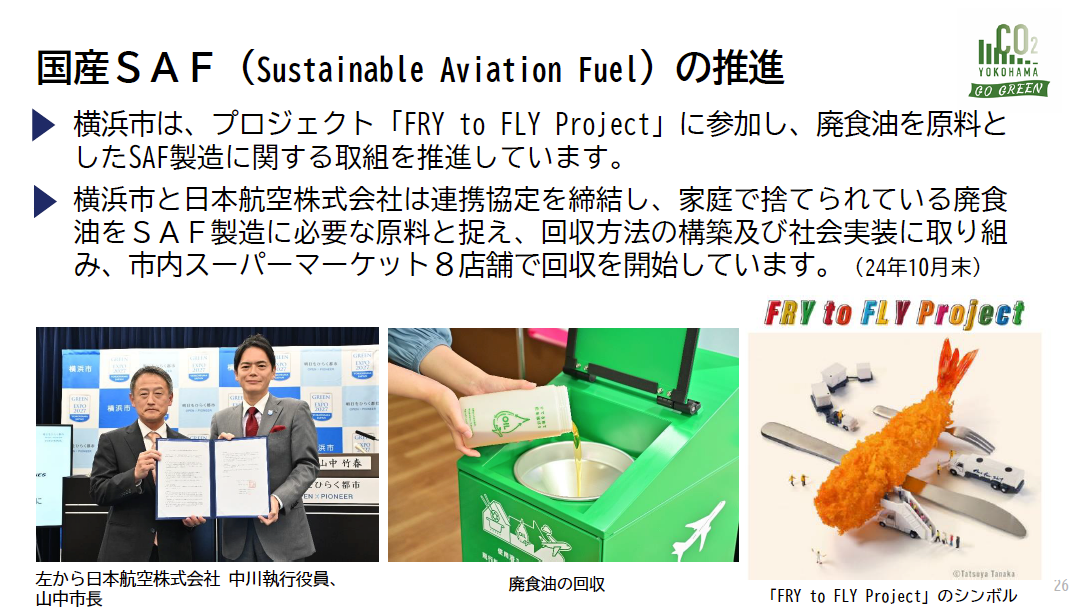

同様に横浜市では国産SAF(Sustainable Aviation Fuel(持続可能な航空燃料))を推進するために日本航空株式会社と連携協定を結び、廃食用油を市内のスーパーマーケットで回収する試みも行っています。ごみの収集拠点での液体の回収が難しいという課題があったことから、市民が自ら収集場所に持ち込む施策となっています。

横浜市では脱炭素化に向けた市民の行動変容を促すイベントを定期的に行っています。これらのイベントは来街者や就業者等、幅広い人々が対象となっています。

市ではEV車の普及拡大のため、市民の約6割が集合住宅に居住している特性をふまえ、公民連携による急速充電器の設置拡大に取組んでおり、2023年には公道上に大容量の充電が可能な急速充電器を設置しました。公道上における150kW級の超急速充電器としては全国初、EVトラックの充電が対応可能な公道上の充電ステーションとしても全国初の取組となります。