第6回 地域脱炭素の具体施策3―交通・まちづくり・レジリエンス

テーマ1 脱炭素まちづくりの進め方 ドイツ・フライブルク「ヴォーバン住宅地」 SDGs未来都市「ニセコミライ」(株式会社ニセコまち 取締役 村上 敦)

まちづくりにおける脱炭素化で重要な点は住民の移動距離をいかに短くし、コンパクトな街を形成するかです。この講座では、人口と世帯数が増加するニセコ町の開発事例と、ドイツ・ヴォーバン住宅地の事例を見ながら、持続可能なまちづくりの視点を解説します。

ポイント

- 人口は減少しているが、核家族化は進んだことにより世帯数は増加している。

- ドイツ・ヴォーバン住宅地では、主要交通機関が街の中心を走るトラムであり、駐車場対策等、自動車の交通量を減少させるさまざまな工夫が施されている。

- ニセコ町では今後増加すると推計される人口規模で、持続可能な住宅開発を官民連携で行っている。

1.人口減少と世帯数増加

日本の人口は2008年を境に年々減少しています。しかし、世帯の構成においては単独世帯が増え続けており、世帯数そのものは増加傾向で、2030年にピークがくるとされています。

地域のまちづくりのインフラ整備を進める際は、将来に向けて世帯数の増減を推計し、それに応じた施策を進めていくことが重要です。

日本とドイツのまちづくりの基本的な違いは、住宅インフラです。日本では、大都市圏の一部を除き、1世帯向けの2階建程度の住宅によって街が構成されてきました。このままの住宅インフラで社会を維持しようとすると、いずれは一つの建物に一人しか居住しない状況がやってきます。同時に空き家も増えていきます。これが進めば、コンパクトなまちづくりを進めていくことができなくなり、持続可能性がなくなっていきます。

一方ドイツでは、4階建程度の集合住宅が多く、低層のものでも4〜6世帯向けの建物で街が構成されています。

日本が今後、これと同じ手法でまちづくりをしていくことは難しいですが、現在の自治体の中から持続可能なエリアと、そうでないエリアを区別し、まちづくりを限定的に行っていくという手法も考えるべきでしょう。

2.移動距離の短いまちづくり

日本では立地適正化計画、コンパクト・プラス・ネットワーク等でさまざまな都市機能の誘導を行う施策がとられていますが、土地の価格が下がった地域に大規模な商業モールが建つと、そこに居住地が作られてしまうといったスプロール化も起こります。こうした理由から地域の施策は、人口密度を高め、移動の目的地を近距離に設定し、移動距離の少ない街にすることが重要です。

ドイツ・フライブルク市・ヴォーバン住宅地では、街の中心にトラム(路面電車・LRT)を通し、日常の交通機関としています。自動車は30km/hの速度制限のある道路を通りますが、幹線道路から街の中に入る箇所は1カ所のみで、街の外から別の幹線道路に通り抜けることができない構造になっており、自動車の交通量に制限をかける工夫が施されています。

この結果、小さな店舗が立ち並び、外で遊ぶ子どもや散歩をする人が多くなるといった状況を生み出しています。

また開発エリアの2/3の住宅に関しては「カーポートフリー」という指定を行っています。このエリアの住民は街に3カ所ある集合駐車場に駐車しなければなりません。この施策は、本来は駐車場として使われる敷地内の土地を、前庭や緑の空間として活用させ、さらに居住エリア内の自動車の往来を減らす意図もあります。ひいては子育て環境が向上するという派生効果もあります。

カーポートフリーの結果、ヴォーバン住宅地のマイカー所有台数は150台/千人で、日独の平均値550〜600台、フライブルク市の400台/千人を大きく下回ります。一方でカーシェアリングの人口に対する配置台数はヴォーバン住宅地4.5台/千人で、ドイツ国内0.3台/千人以下、フライブルク市1.6台/千人を大きく上回っています。

3.NISEKO生活モデル地区構想事業

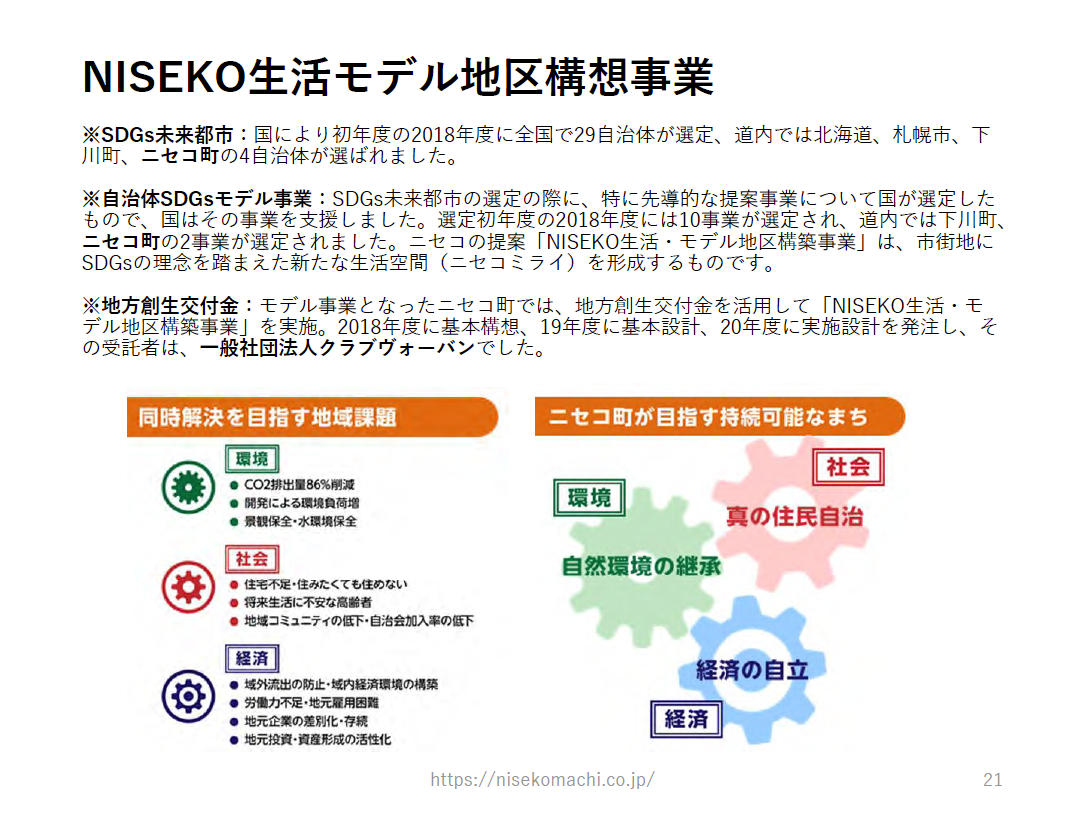

ニセコ町はSDGs未来都市、自治体SDGsモデル事業に選定され、地方創生交付金を活用して「NISEKO生活・モデル地区構築事業」を実施しました。

ニセコ町はリゾート開発の進行がニュースで取り上げられることが多くありますが、町の人口は5,000人ほどです。しかし特筆すべきは移住者の多さであり、2000年を境に増加に転じ、20年間で住民が約1割増加しています。

同時に世帯数も35%増加しました。核家族化が進んだことにより、1995年に1世帯あたり3人だった人口は、2025年に1世帯あたり2人を割ると推計されています。

ニセコ町では2035年のピークまでに人口が450〜500人程度増加の見込みです。NISEKO生活モデル地区構想事業は、それに伴う住宅問題を解消するためにスタートしました。

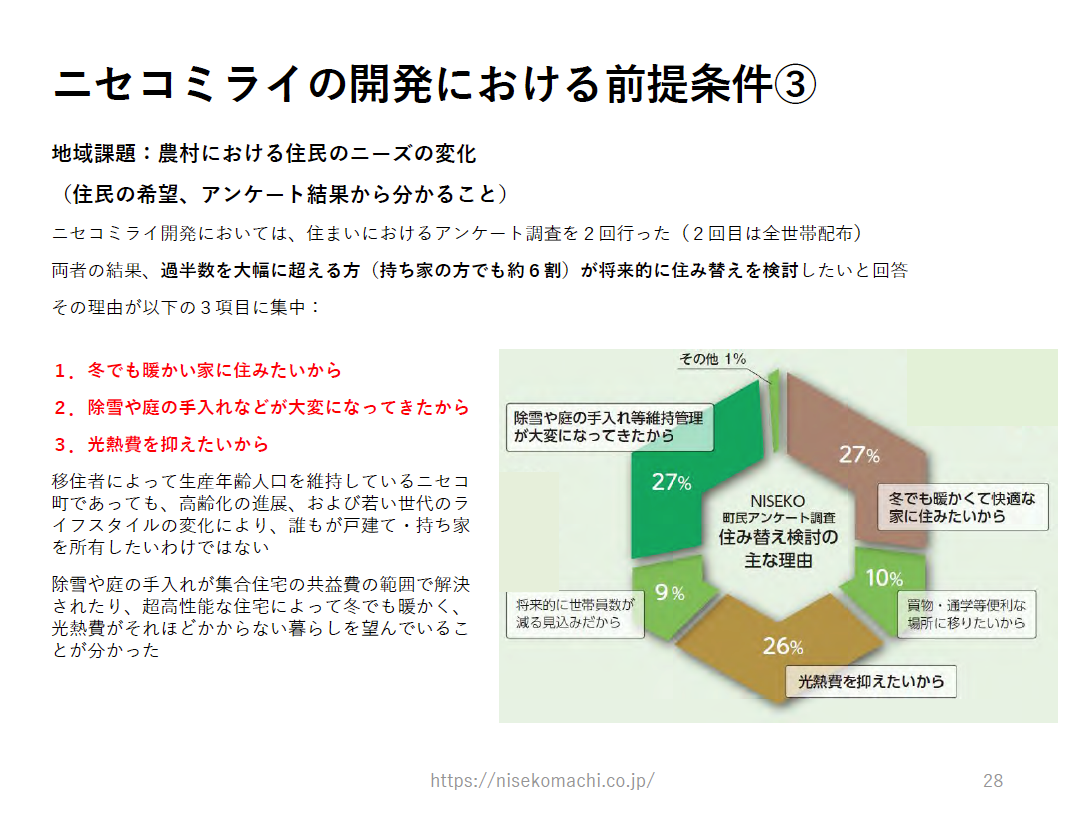

ニセコ町で必要としている住宅インフラは、資産として流動性の高い不動産で、小さめの間取りの集合住宅といったものであると考えていましたが、当初は地域の理解が得られなかった現状があります。しかしアンケート調査を実施すると、半数以上は将来的に住み替えを検討したいとの回答が得られ、その理由は「冬でも暖かい家に住みたい」、「除雪や庭の手入れなどが大変」、「光熱費を抑えたい」といったものが多数を占めました。

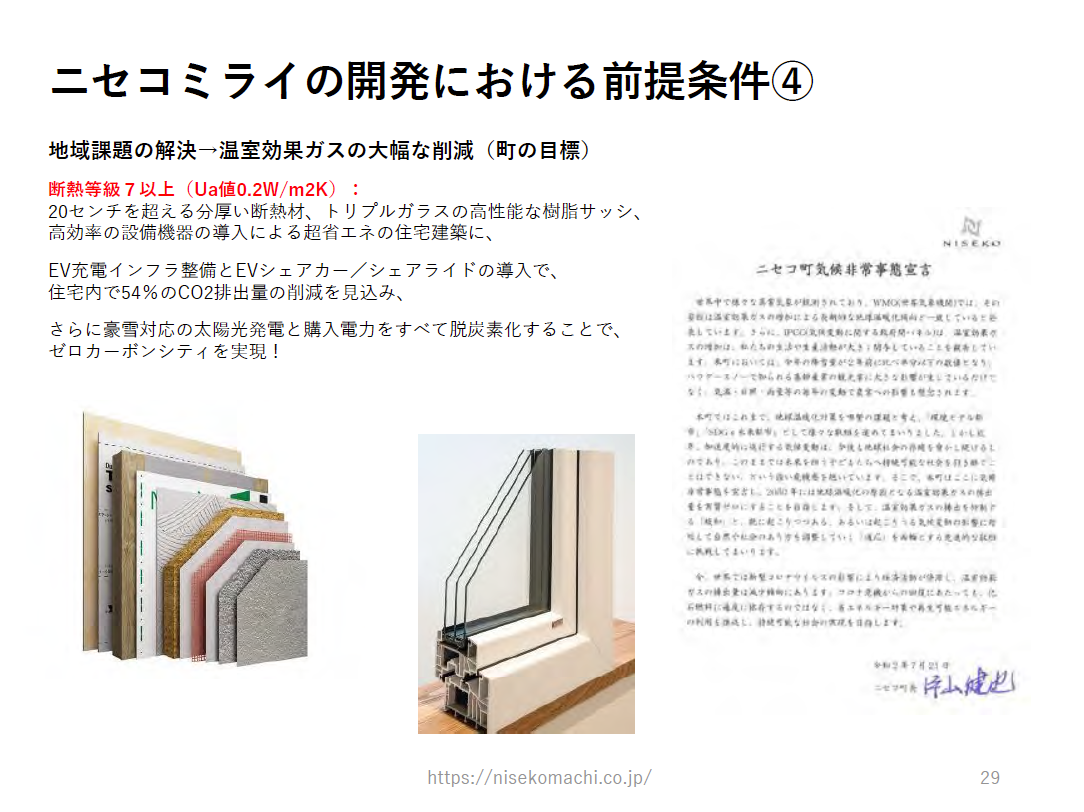

こうした背景から、断熱等級7以上の住宅供給を行い、脱炭素化を図るという地域課題解決に向け、さまざまな方策がとられました。

再エネ導入については、豪雪地域であるという特殊性から、2m以上の積雪でも耐久性のある太陽光パネルを新たに開発しました。この太陽光発電設備では4〜11月のエネルギー自給率は85%〜95%で運用されています。

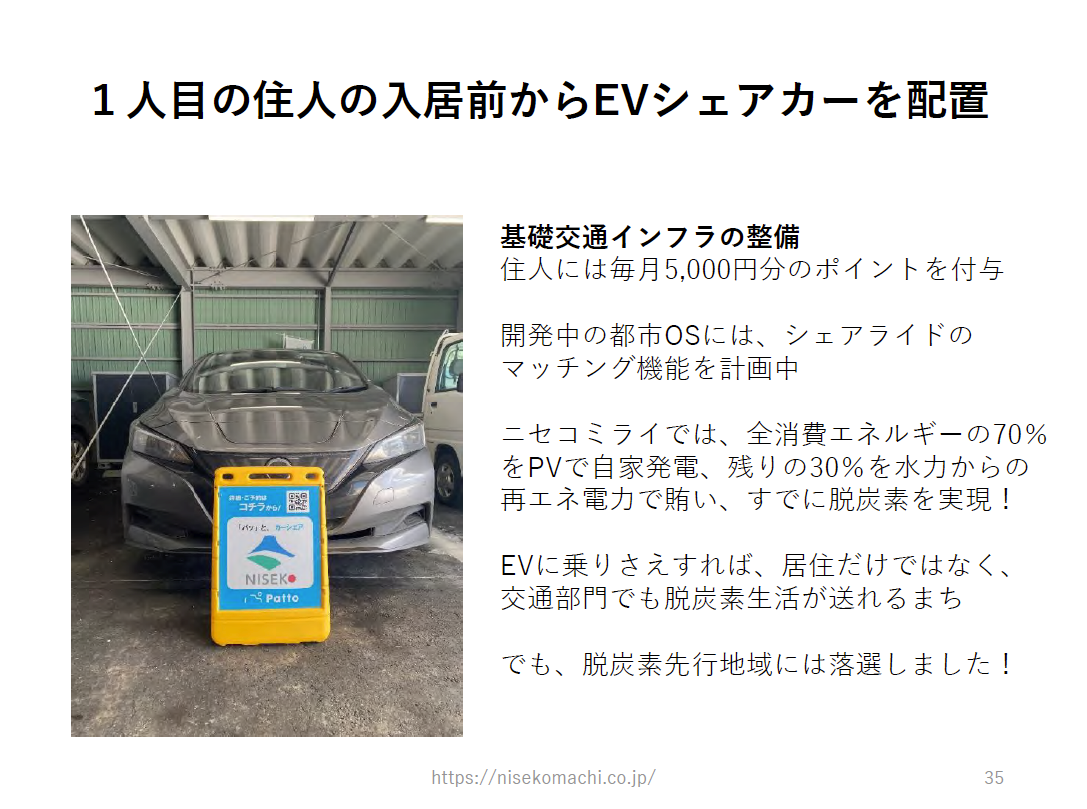

また、住宅における駐車場は、除雪作業の手間の問題や、屋根を設置する場合のコストの問題等があるため、EV車のカーシェアを行うことで問題解決を試みています。

これらの開発は官民連携のまちづくり企業によって行われており、民間企業や金融機関と連携して、耕作放棄された農地約6haを宅地造成し、持続可能なまちづくり、分譲住宅、賃貸住宅の建設を行っています。

このような人口500人程度の住宅開発は、都市部のマンション開発等と比較すれば小さなものですが、農村部においては非常に大きなレベルです。今後も一世帯の居住人数が減り、地域インフラとのミスマッチが加速度的に起こっていくことが予想される中で、脱炭素化、レジリエンス、交通機関等を総合的に考えたコンパクトなまちづくりは問題解決の糸口になるといえるでしょう。

テーマ2 交通の脱炭素化基礎情報と自治体施策(環境省 環境再生・資源循環局 総務課 資源循環ビジネス推進室 室長 (併任)自動車環境戦略企画官 河田 陽平)

運輸部門のCO2排出量削減目標は2030年度までに35%減ですが、このままのペースでは達成は厳しいものになっています。この講座では、2050年カーボンニュートラルに向け、交通にフォーカスを絞り、脱炭素化の現状と施策を解説します。

ポイント

- 運輸部門のCO2削減目標は、直近では2030年度までに2013年度比35%減

- 国の公用車の電動車導入も進められているが、自治体での導入は遅れている。

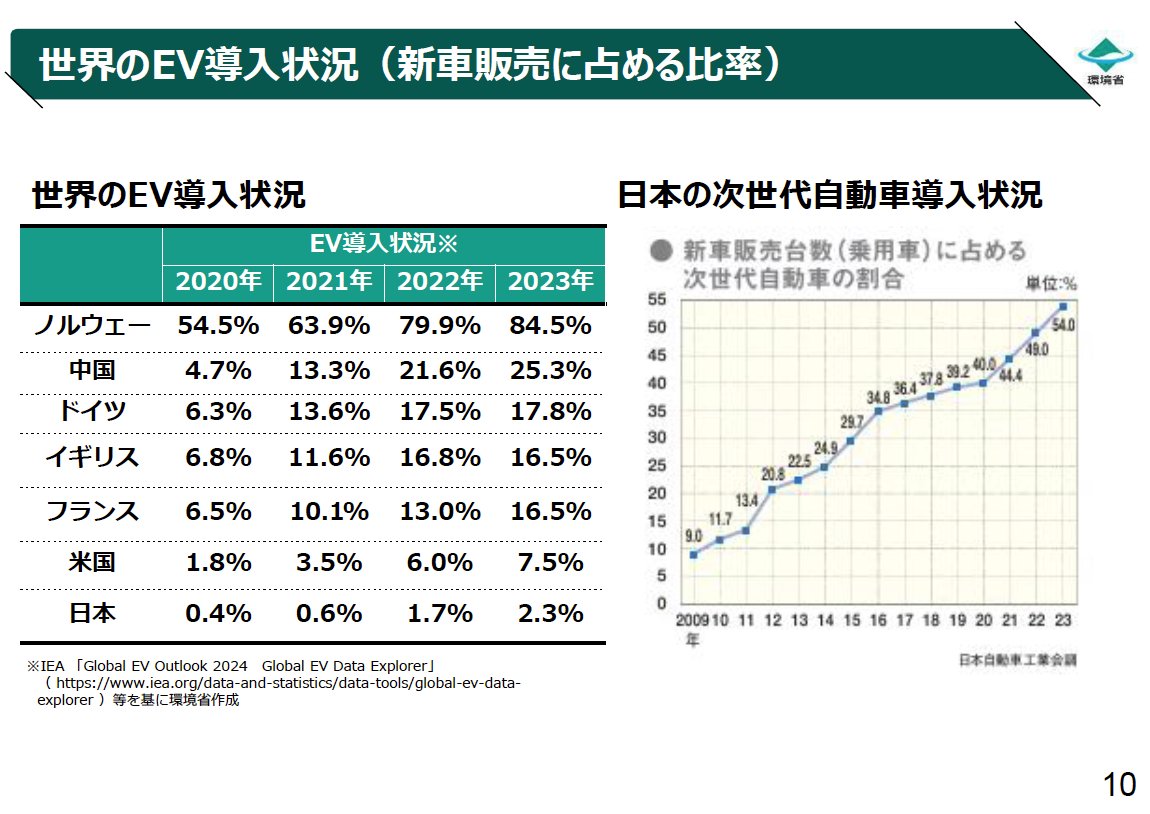

- 日本はHV・PHEV車を含む電動車の導入は世界トップクラスではあるものの、EV・FCV車に限ればまだ世界に遅れを取っている状況

1.我が国の目標と施策

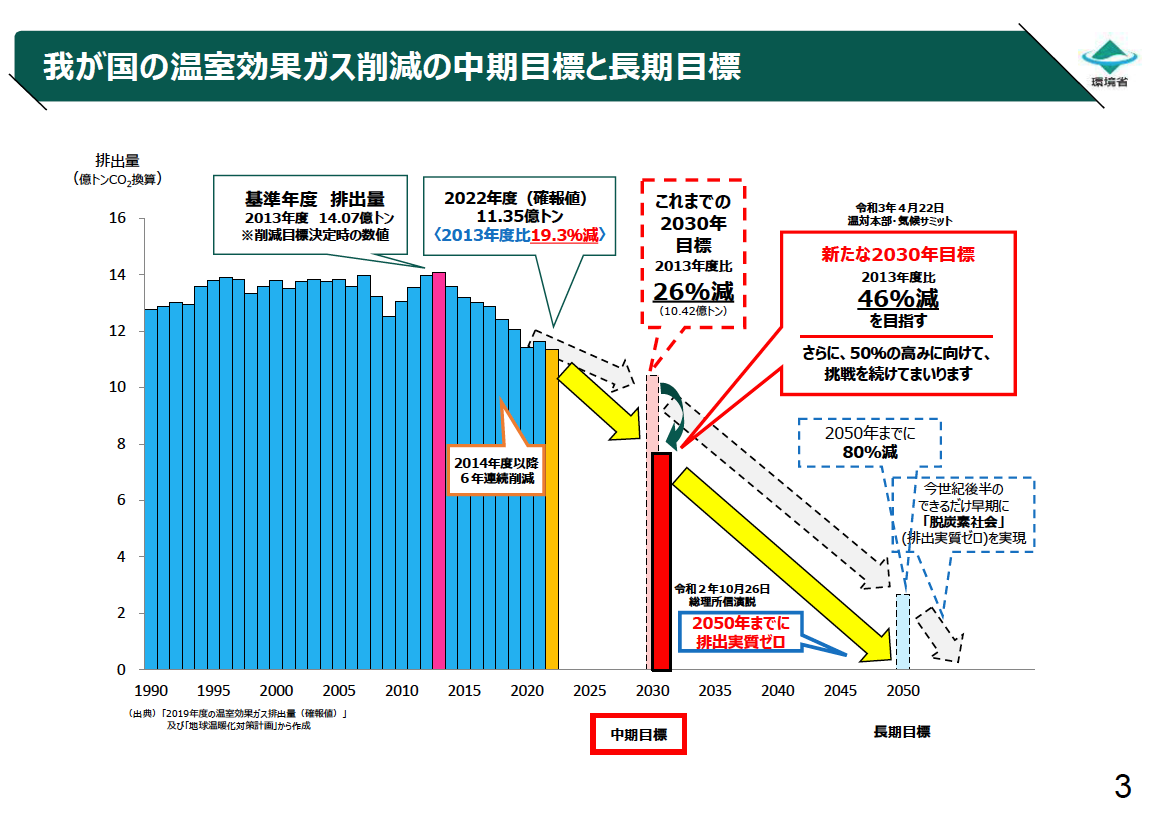

日本は温室効果ガス削減の中期目標として2030年までに、2013年度比46%減、2050年度までに実質ゼロを掲げています。ただし2030年度までの中期目標達成には今よりもさらに脱炭素に舵を切らないと目標値に届かないため、対策が急務となっています。

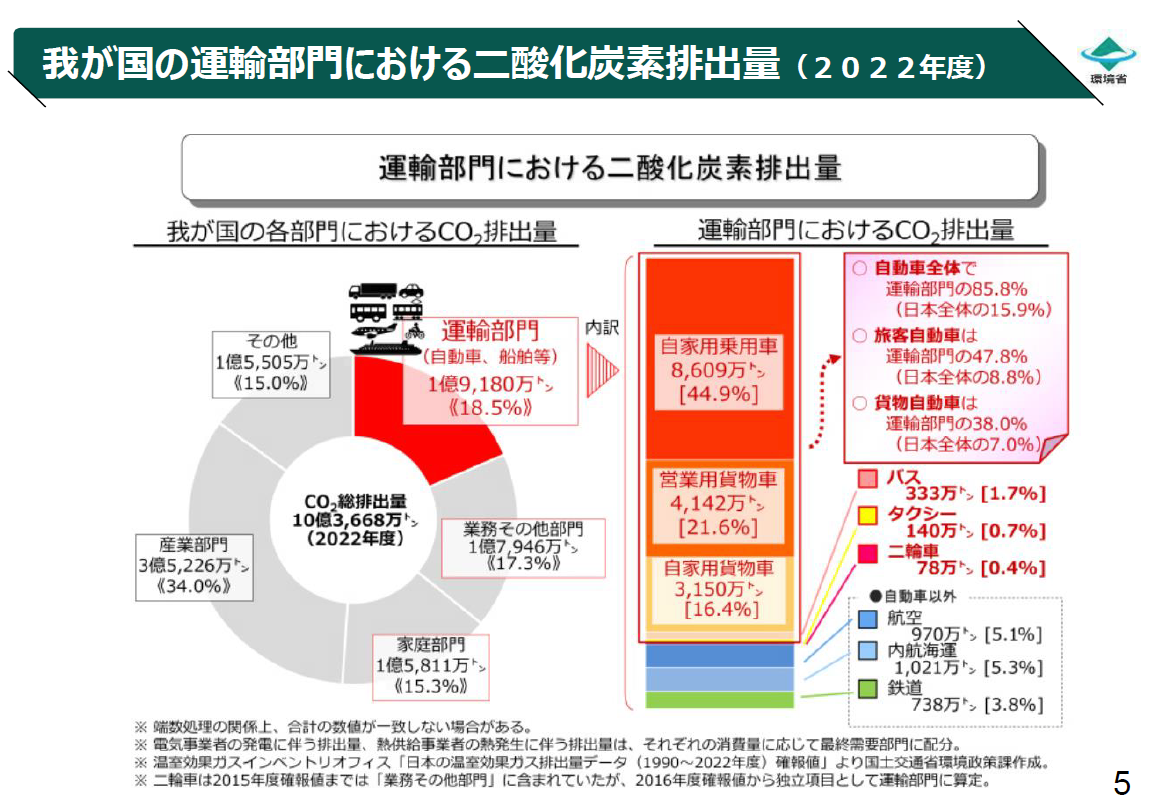

我が国のCO2総排出量は約10億tですが、その中でも運輸部門の割合は2割弱を占めています。このうち8割以上が自家用乗用車、営業用貨物車、自家用貨物車等の自動車のCO2排出によるものです。

運輸部門の中期目標は2030年度までに2013年度比35%減となっています。乗用車、トラック、バス等のCO2排出をいかにして脱炭素化するかが、その達成に向けた重要なポイントになります。

自家用乗用車については、保有台数そのものには大きな減少はありませんが、パワートレイン(駆動装置)がガソリンエンジンから電動に移行した等の理由により、CO2排出量は大幅に減少しています。一方で営業用貨物車、自家用貨物車、バス等の商用車は、自家用乗用車ほどのパワートレインの変化は見られず、CO2削減量もあまり減っていません。しかし日本のメーカーの開発による水素燃料車や電動車を導入する動きもあり、今後、商用車の脱炭素化は加速していくと期待されています。

令和5年に閣議決定された「GX実現に向けた基本方針」では、自動車産業のカーボンニュートラル化を実現するため、2030年度の新車販売において、乗用車のうち次世代自動車を50〜70%に、8t以下の商用車のうち電動車を20〜30%にし、8t超の商用車はEV車5,000台を2020年代に先行導入するほか、充電インフラとして急速充電器15万基、水素ステーション1,000基を整備、2035年には乗用車の新車販売を電動車100%にするという指針が示されました。またこれに伴う施策として10年間で34兆円のGX投資が実施されることも決定しています。

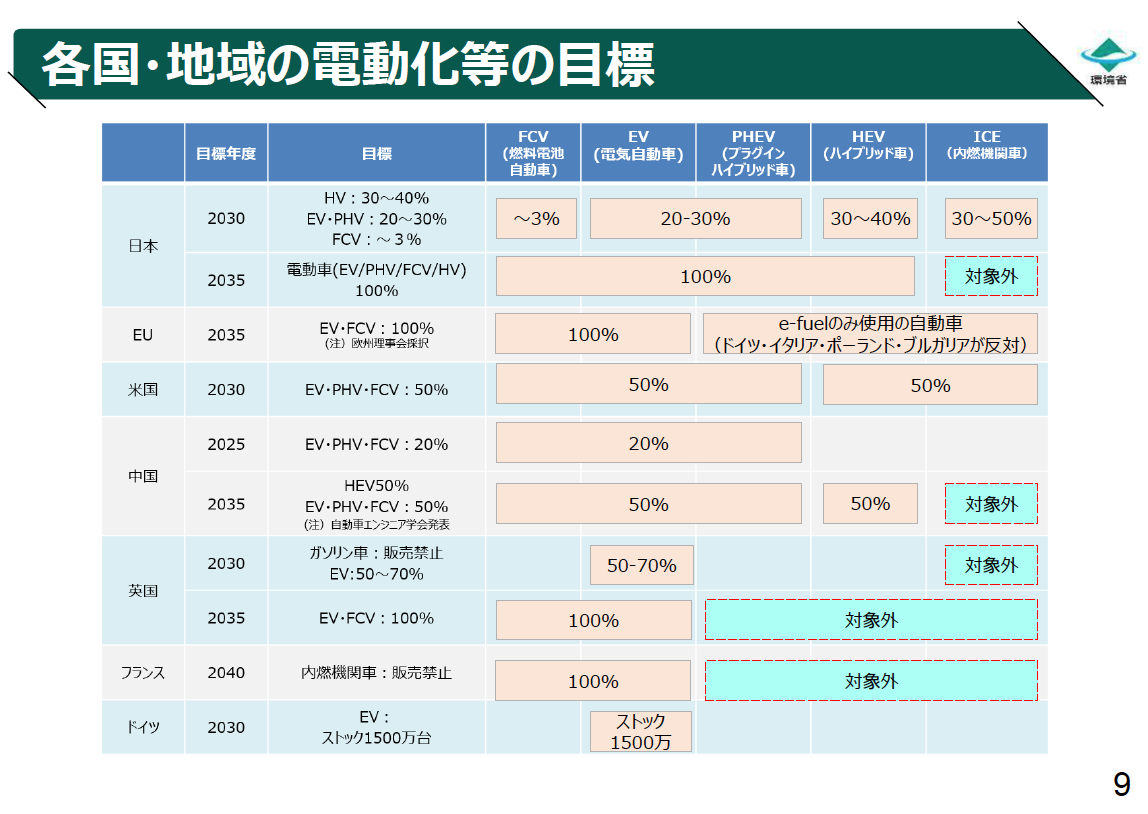

諸外国も自動車の電動化を掲げており、イギリス、フランスのように、将来、EV(電気自動車)とFCV(燃料電池車)以外は認めない国もあります。またドイツ等のように自動車産業を持つ国の反対もあり、EUにおいてはEV、FCV以外にもe-fuel(合成燃料)のみを使用するエンジン車についても認めるという動きもあります。

日本はEV車においてはパイオニア的存在ではあるものの、EV導入状況は世界に遅れを取っていました。しかし日本のハイブリッド車が世界の先駆けになったという背景や補助金施策の効果もあり、ハイブリッド車を含む次世代自動車の導入比率は世界最高水準といえます。

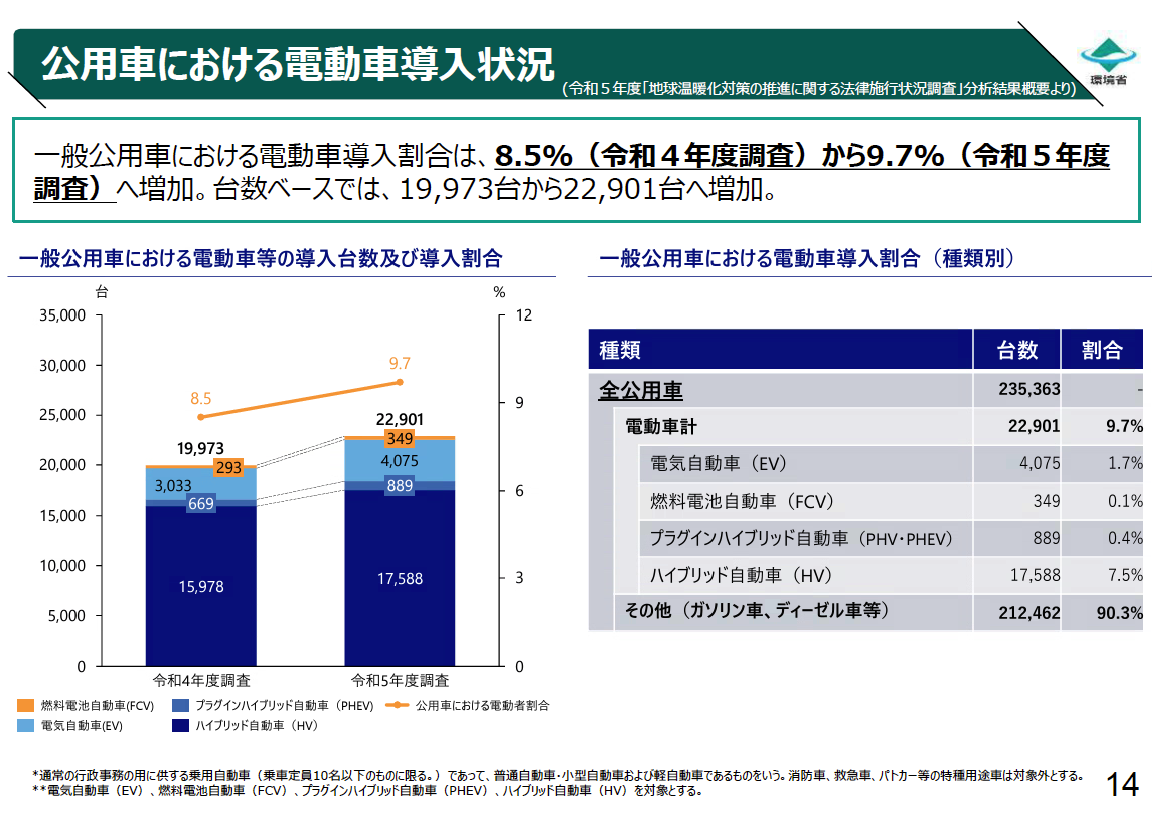

2.公用車の電動車導入

政府機関の自動車は政府実行計画で、2030年度までに電動車100%とすることとしています。しかし2022年度実績では政府全体の33.5%にとどまっており、一層の推進が必要になっています。

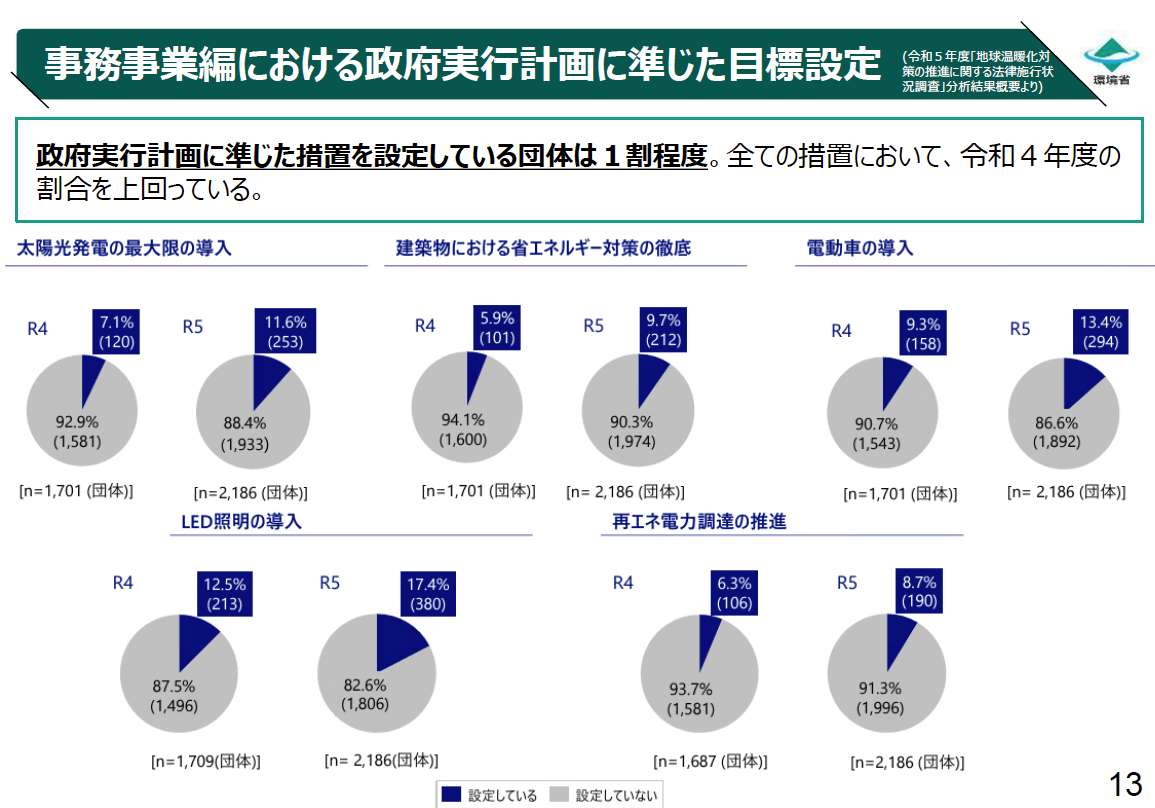

自治体においてはこの政府実行計画に準じた目標を掲げている団体が1割程度にとどまっていますが、その数は徐々に増えています。

このように自治体の電動車の導入割合は増えてきてはいるものの、全公用車の内訳を見ると10%以下となっています。自治体による電動車の導入は、さらに推し進めていく必要があると考えられます。

3.電動車のLCAと脱炭素化施策

電動車においては、使用する電気が化石由来であるとCO2排出削減にならないといった考え方もあり、政府はゼロカーボン・ドライブを推進しています。これは家庭や事業場の太陽光発電設備等の再生可能エネルギーで充電する、小売電気事業者の再エネ電力メニューを購入して充電する、あるいは再エネ電力証書を購入することにより、CO2排出量を実質ゼロにするといった取組です。

自動車のLCA-CO2(LCA(ライフサイクルアセスメント):原料調達、製造、流通、使用、廃棄、リサイクル等の各段階の環境負荷の定量的評価)を見ると、使用段階のCO2排出量が大きいのがわかります。これをゼロカーボン・ドライブでCO2排出量をゼロにし、バッテリー製造段階におけるCO2排出量も二次、三次利用することで削減、さらにV2H(Vehicle to Home:バッテリーで蓄電された電力を家庭や事業場等で利用する仕組)等でバッテリーを有効活用することにより、カーボンオフセットのポテンシャルは結果的に9割以上であるという考え方もできます。

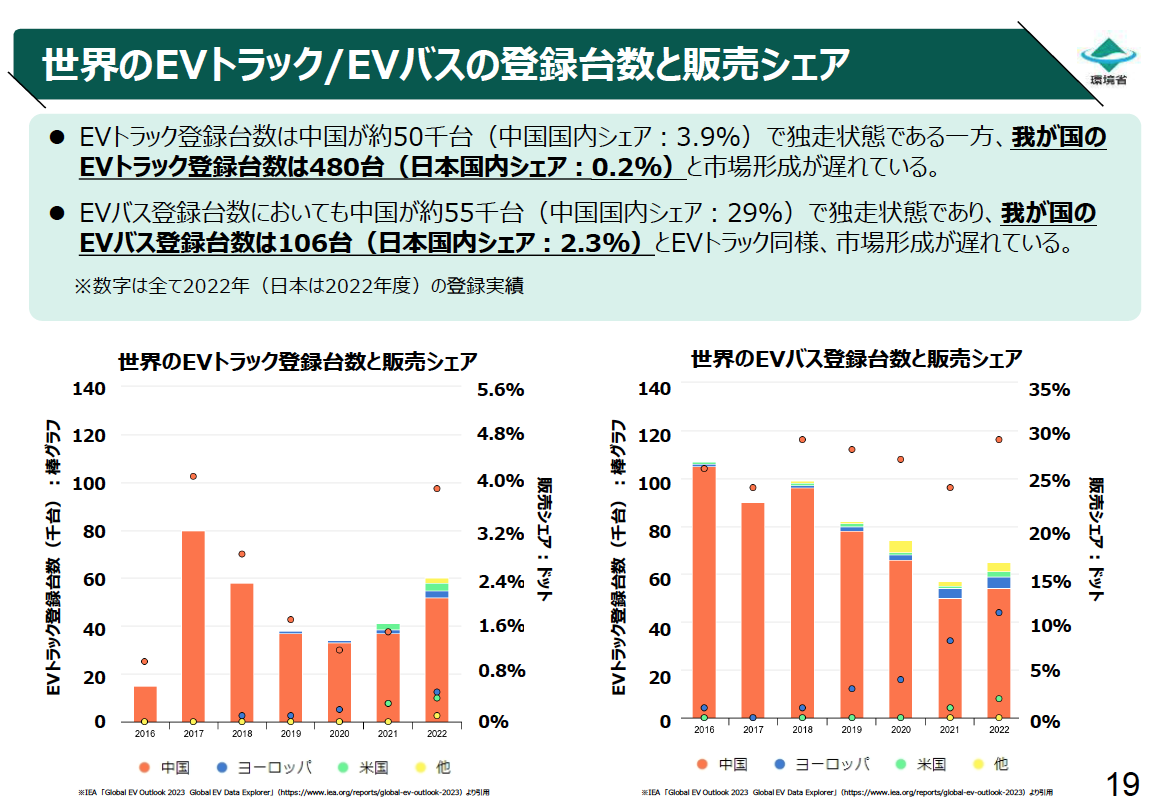

商用車(トラック・バス等)については、国内ではEV車が徐々に利用され始めていますが、世界を見ると中国が圧倒的なシェアを誇っています。この分野での市場形成の遅れを取り戻し、日本のグローバルな産業競争力を強化することも急務となっています。

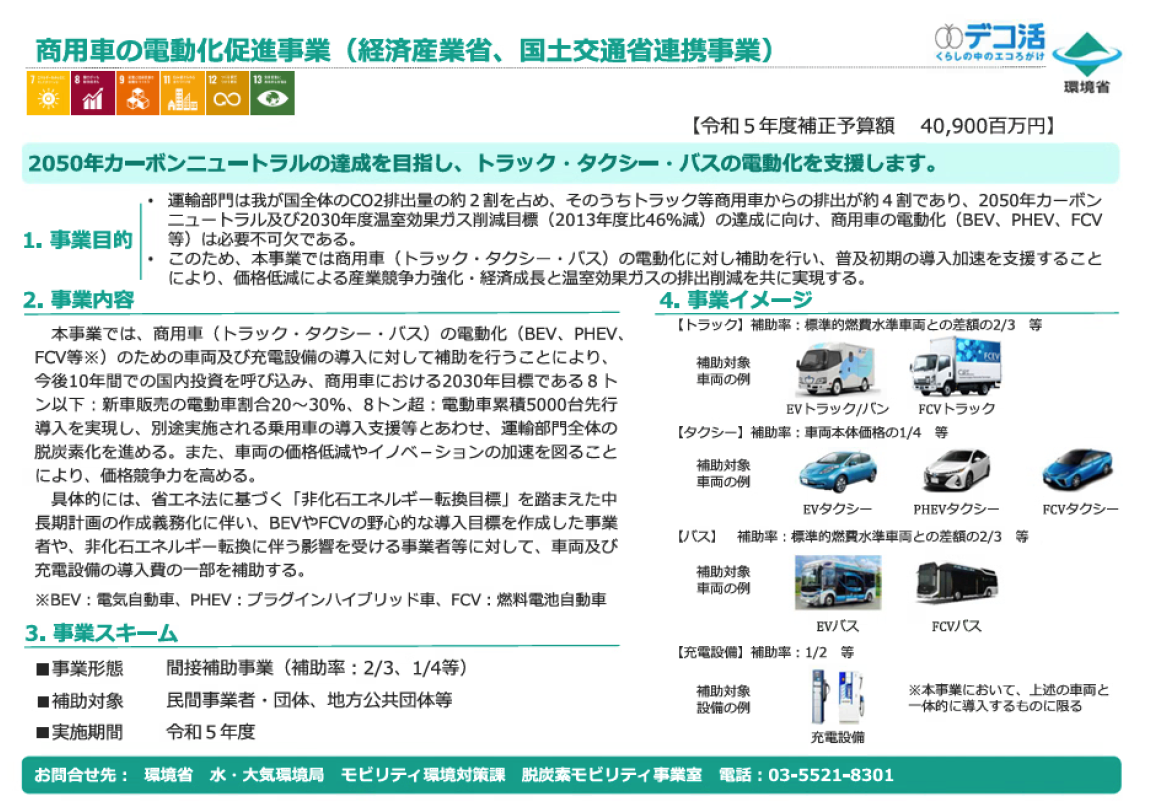

環境省では経済産業省・国土交通省と連携しながら、地域交通の脱炭素化と産業競争力強化を同時に推進するため、商用車の電動化促進事業を行っています。

テーマ3 レジリエンス向上の観点からの地域脱炭素

(一般財団法人環境イノベーション情報機構(EIC) 藤田 一郎)

環境保全や防災の分野では、レジリエンスとは、環境が変化していく中でそれに適応できる力を意味します。この講座では自治体が取組むべき2つの命題であるCO2削減と地域レジリエンス同時実現する「地レジ補助金」について、事例を参考にしながら申請のポイントを解説します。

ポイント

- 激甚災害は毎年数件のペースで起こっており、地球温暖化の原因であるCO2の削減と、災害への備えが早急に必要である。

- 国は、緩和(CO2削減)と適応(災害レジリエンス)は車の両輪であると位置付け、地方公共団体向けの補助金・交付金メニューを多数用意している。

- 申請の際には、CO2削減と地域レジリエンスを両立し、災害時に機能する適切な設備・場所であることを十分に調査・検証しなければならない。

1.自治体が取組む2つの課題「脱炭素」と「地域レジリエンス」

令和元年以降、日本は暴風雨、豪雨災害、マグニチュード7クラスの大きな地震など、毎年3〜4件の激甚災害に見舞われています。

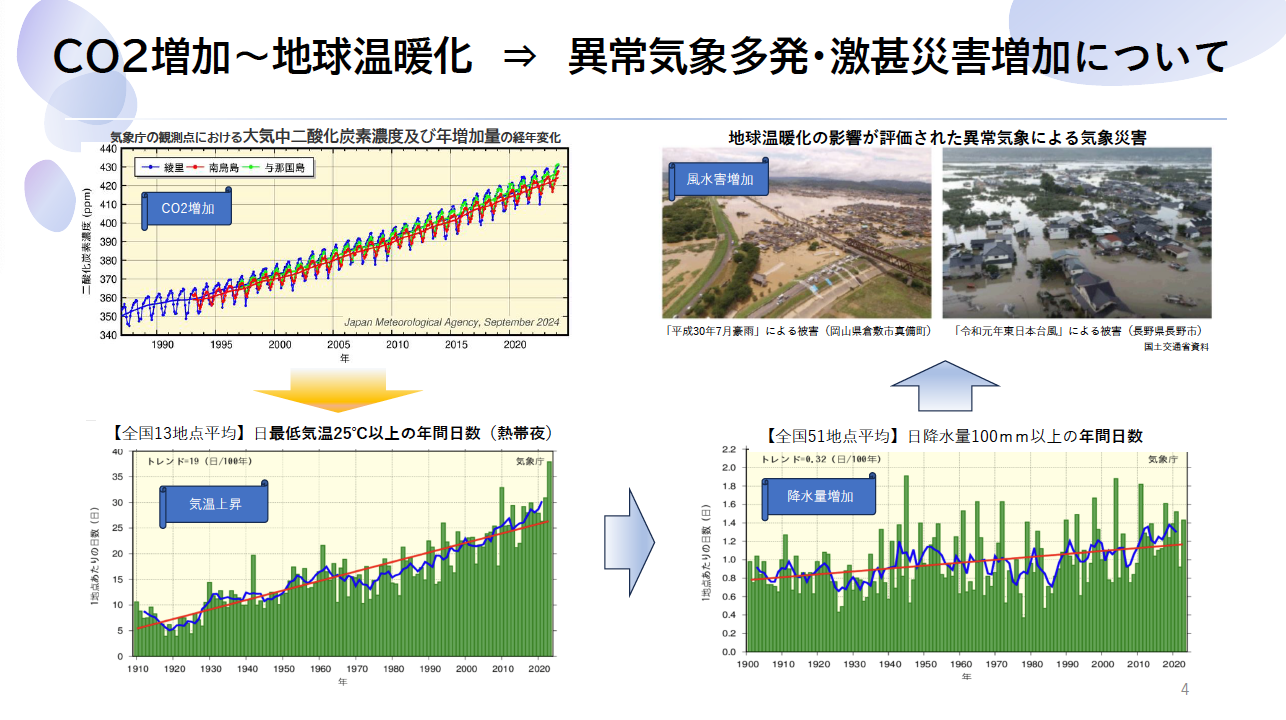

暴風雨、豪雨については地球温暖化が原因とされており、地球温暖化はCO2の増加によるとされています。CO2はこの100年間で、約3割増加していると言われています。

2013年に発表された、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次評価報告書(第1作業部会の報告)では、「温暖化は確実に起こっている」、「地球温暖化の原因は、95%は人間の活動による」、「気候変動を抑制するには温室効果ガス排出を削減しなければならない」といった3点が強調されています。また、最新の第6次評価報告書では、CO2削減は今世紀半ば頃までにカーボンニュートラルにしなければ、地球温暖化は後戻りできなくなるという、踏み込んだ説明がなされています。現在、世界の大半がIPCCの報告に沿う形で政策を進めています。

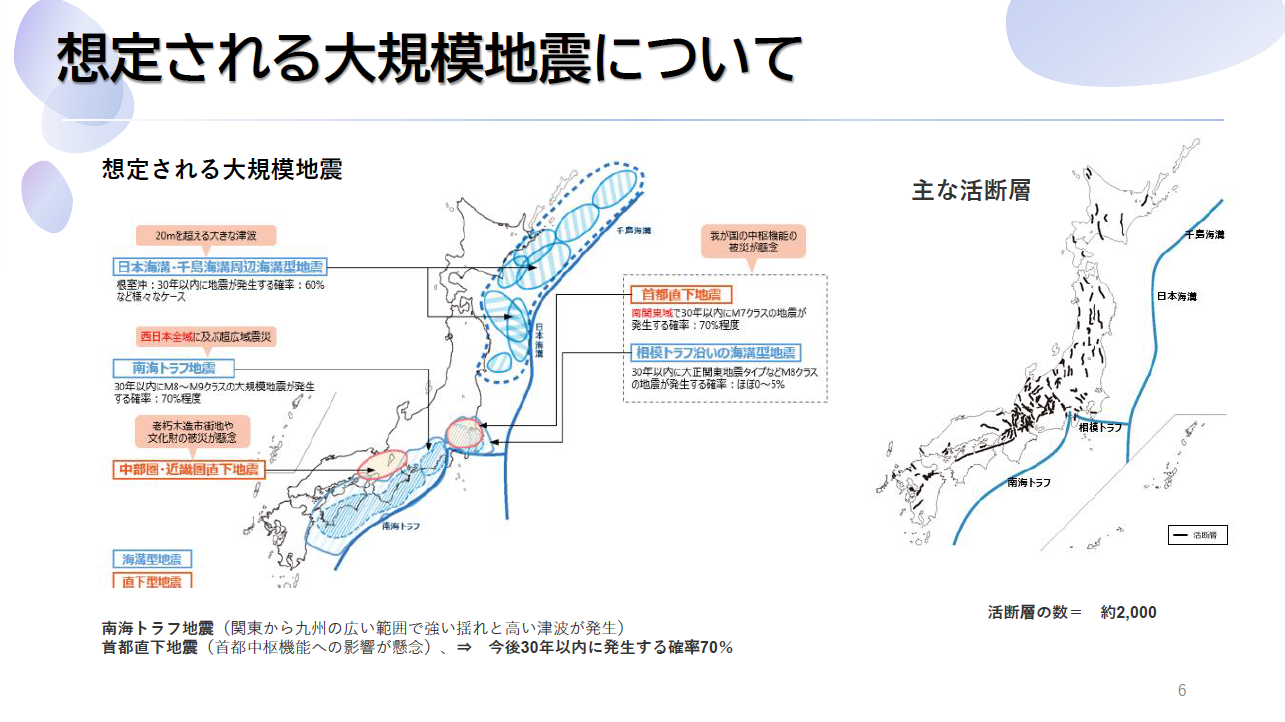

一方地震については、2020年、地震調査研究推進本部地震調査委員会が、南海トラフ地震はマグニチュード8から9クラス、首都直下地震はマグニチュード7クラスが今後30年以内に70~80%の確率で起きると報告しました。活断層は国内に2,000か所以上あるとされており、日本はどの地域でも大きな地震が起きやすい状態にあると言えます。

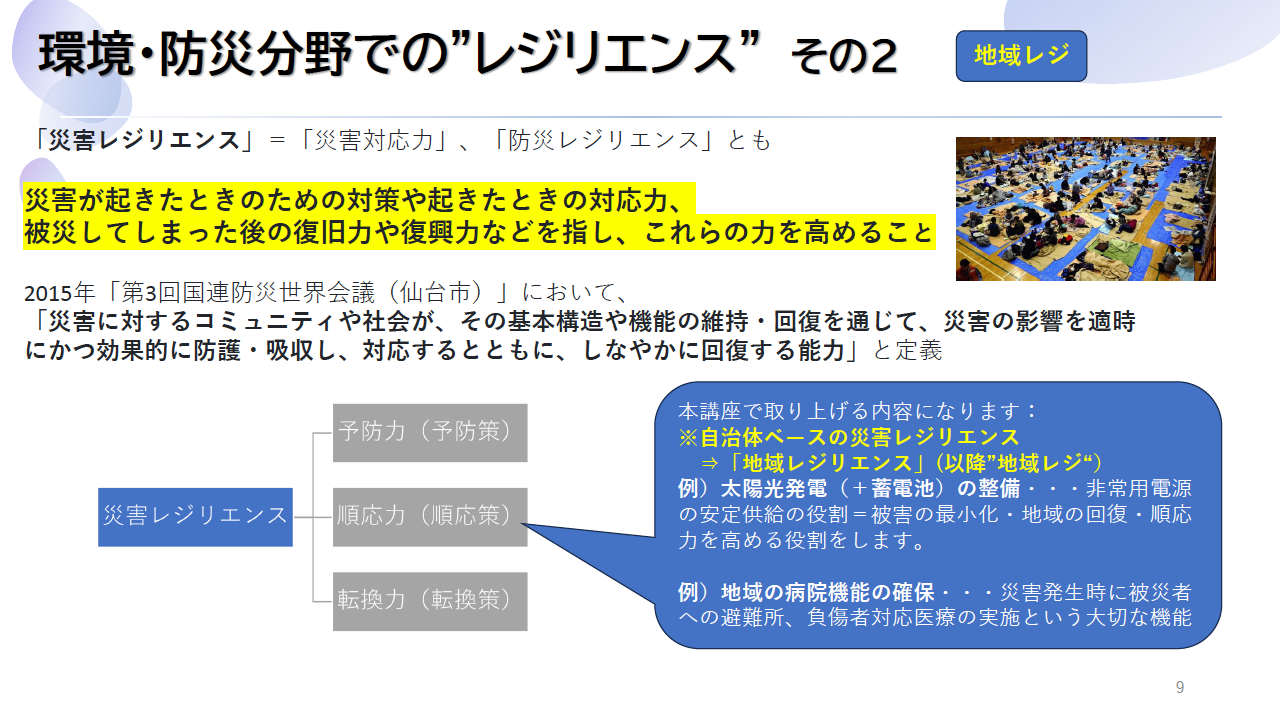

環境保全や防災の分野ではここ数年、レジリエンスという言葉がよく使われるようになりました。レジリエンスは訳すと、回復力、弾性力、適応力といった意味ですが、環境保全・防災の分野では、環境が変化していく中でそれに適応できる力といった意味合いを持ちます。

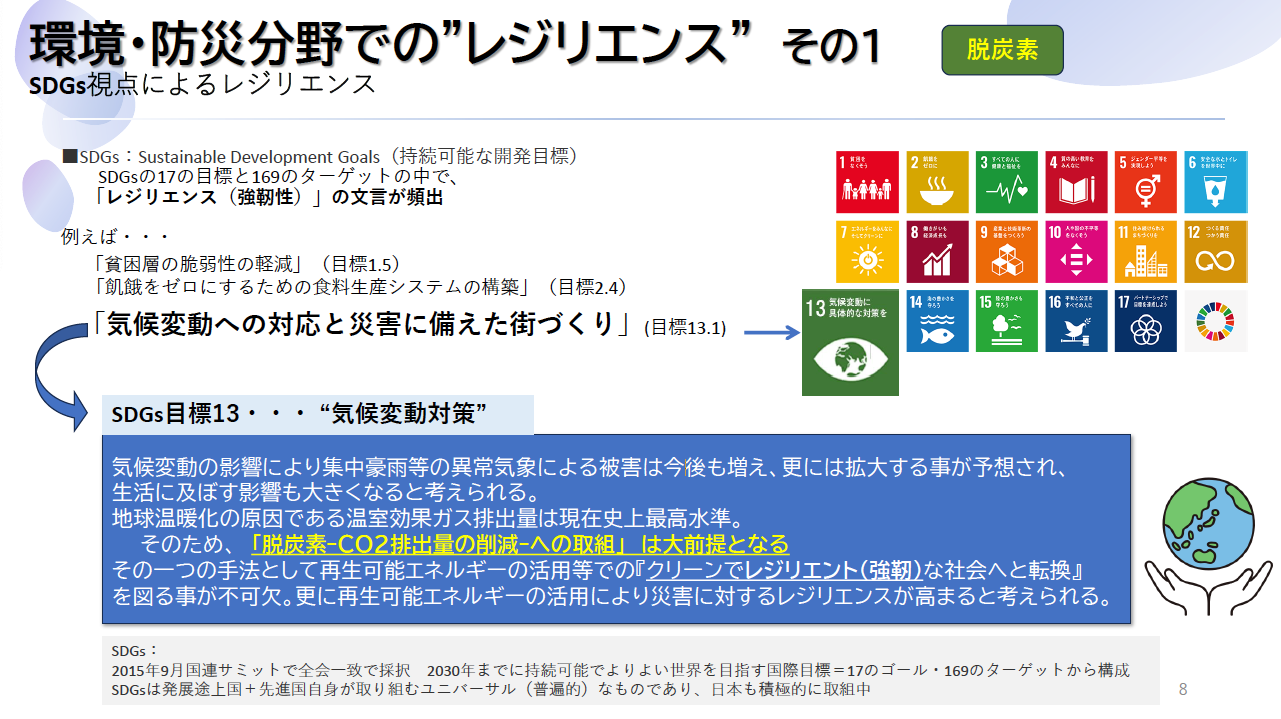

2015年、国連サミットで採択されたレジリエンスという言葉は、SDGs17の目標、169のターゲットの中で頻出しており、目標13番目の気候変動対策では、「脱炭素・CO2排出量の削減への取組」は大前提であり、その一つの手法として再生可能エネルギーの活用等での『クリーンでレジリエント(強靭)な社会へと転換』を図る事が不可欠であるとしています。これはいわば地球規模での気候変動対策に対するレジリエンスと言えるでしょう。

もうひとつのレジリエンスは、避難所に太陽光発電と蓄電池を導入して避難所としての機能を高める等の災害レジリエンスです。自治体ベースの災害レジリエンスは「地域レジリエンス」と呼ばれています。

国は、緩和(CO2削減)と適応(災害レジリエンス)は車の両輪であると位置付けています。

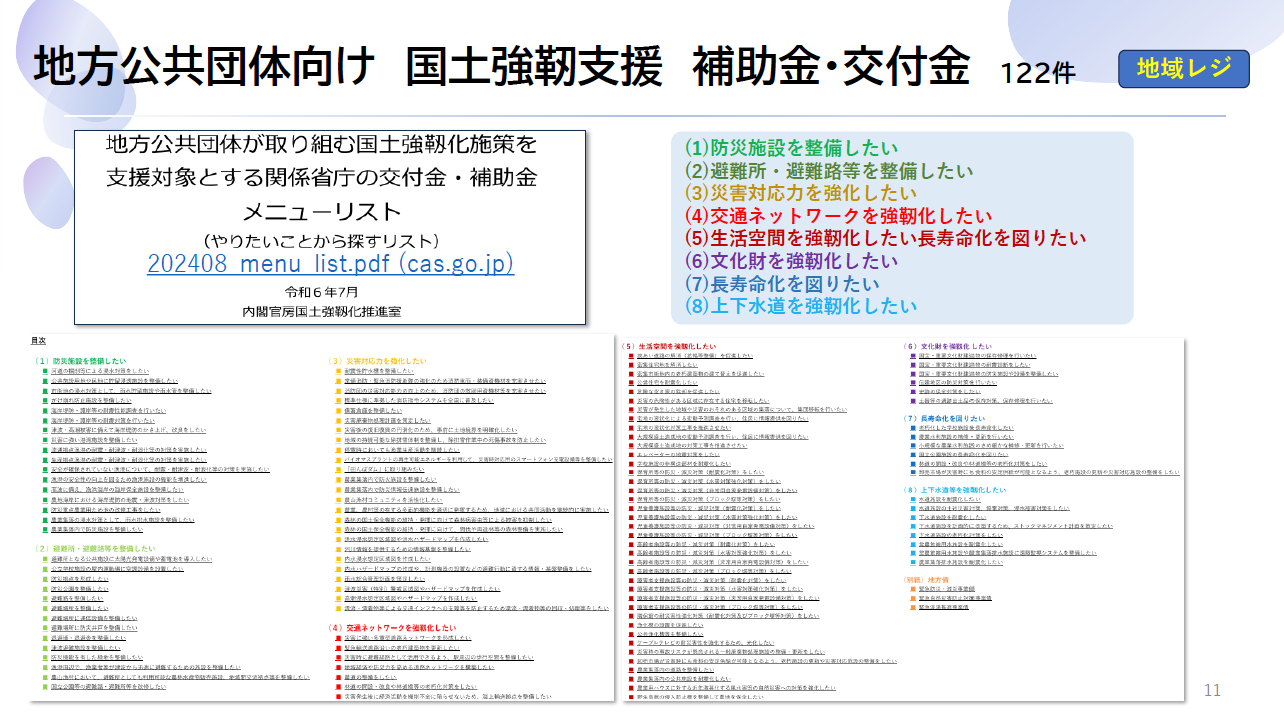

現在、地方公共団体向けの国土強靭化支援の国の補助金・交付金は122件あり、このほか防災・減災関連の地方債もいくつか提示されています。

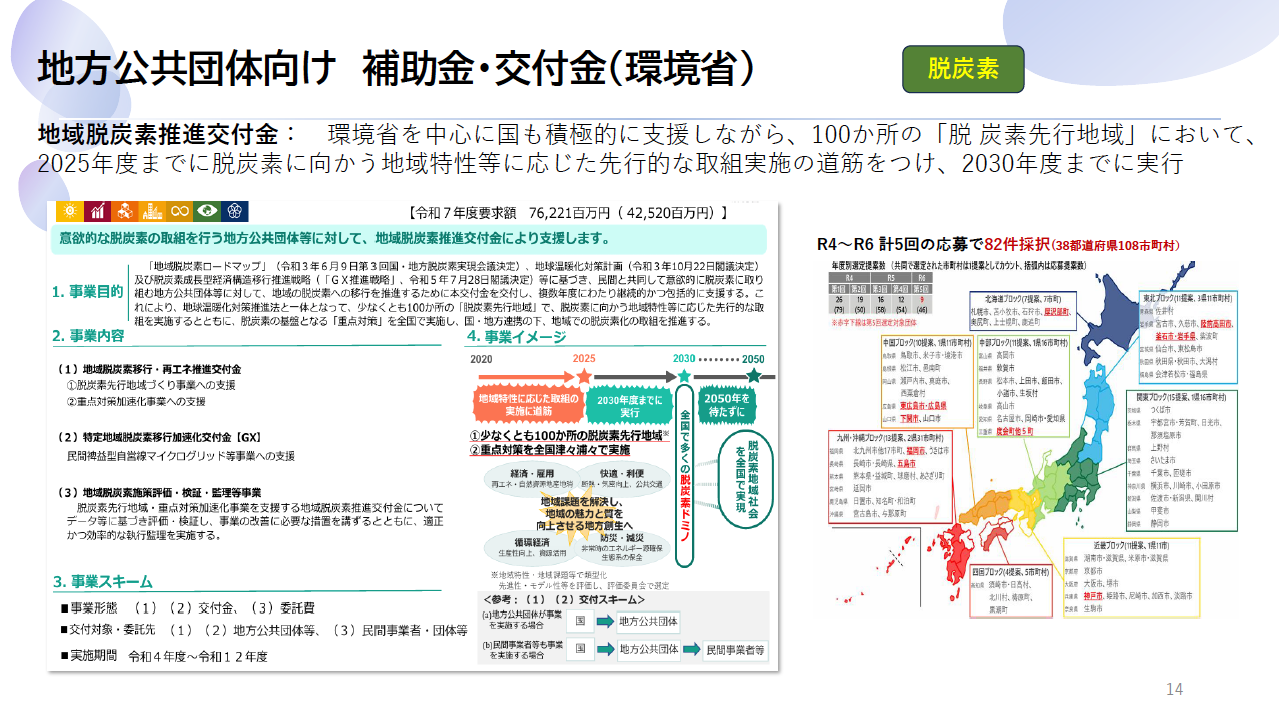

環境省は、令和7年度エネルギー対策特別会計予算要求額4,502億円のうち、第一の柱である「脱炭素でレジリエントかつ快適な地域・暮らしの創造」の分野は979億円の予算要求になっています。このうち地域脱炭素推進交付金は、環境省を中心に国が支援する100箇所の脱炭素先行実施地域において、2025年までに地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ、2030年までに実行するというものです。

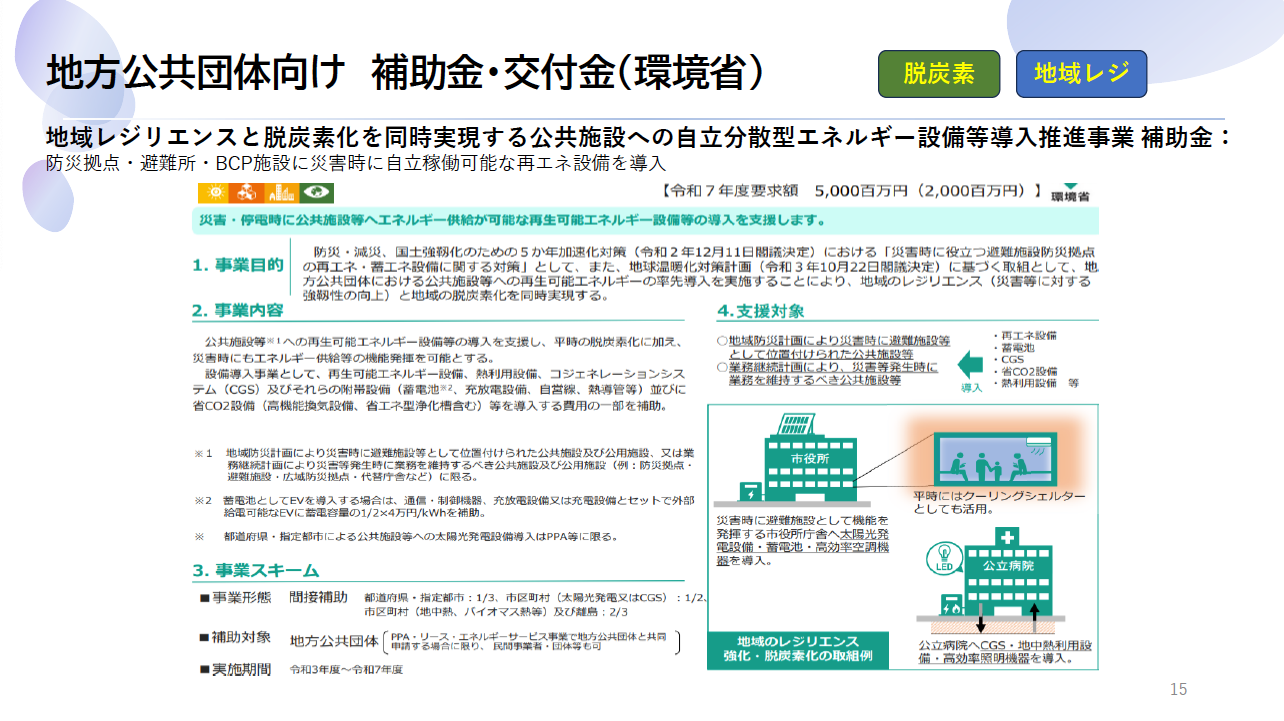

また、「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」は、防災拠点・避難所・BCP施設に災害時に自立稼働可能な再エネ設備を導入することを支援する事業です。

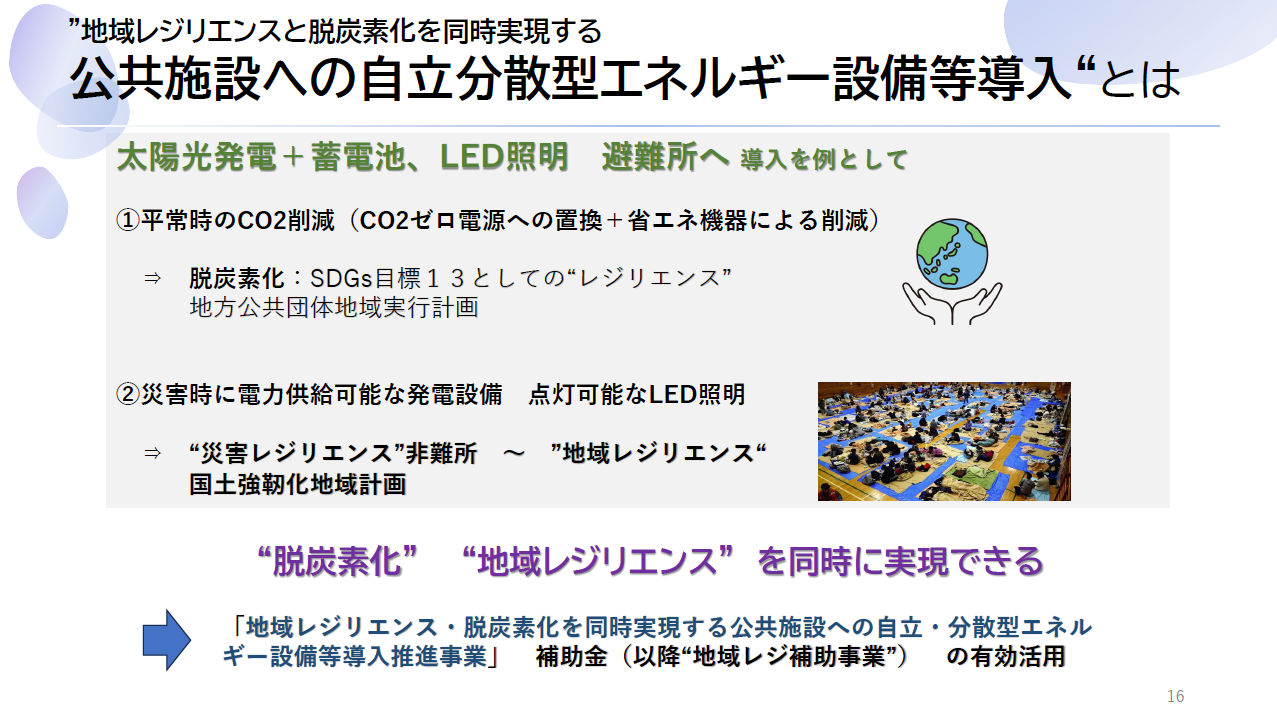

「地域レジリエンスと脱炭素化を同時実現する公共施設への自立分散型エネルギー設備等導入」とは、例えば避難所へ太陽光発電設備、蓄電池またはLED照明設備を導入し、平常時は太陽光発電によるカーボンフリーの電源や省エネ型のLED照明で脱炭素化を図り、災害時・停電時においては発電・蓄電で電力供給を行うといったレジリエンス強化を図るというものです。このような設備の導入計画がある自治体は、「地域レジリエンスと脱炭素化を同時実現する公共施設への自立分散型エネルギー設備等導入推進事業補助金」が活用できるということになります。

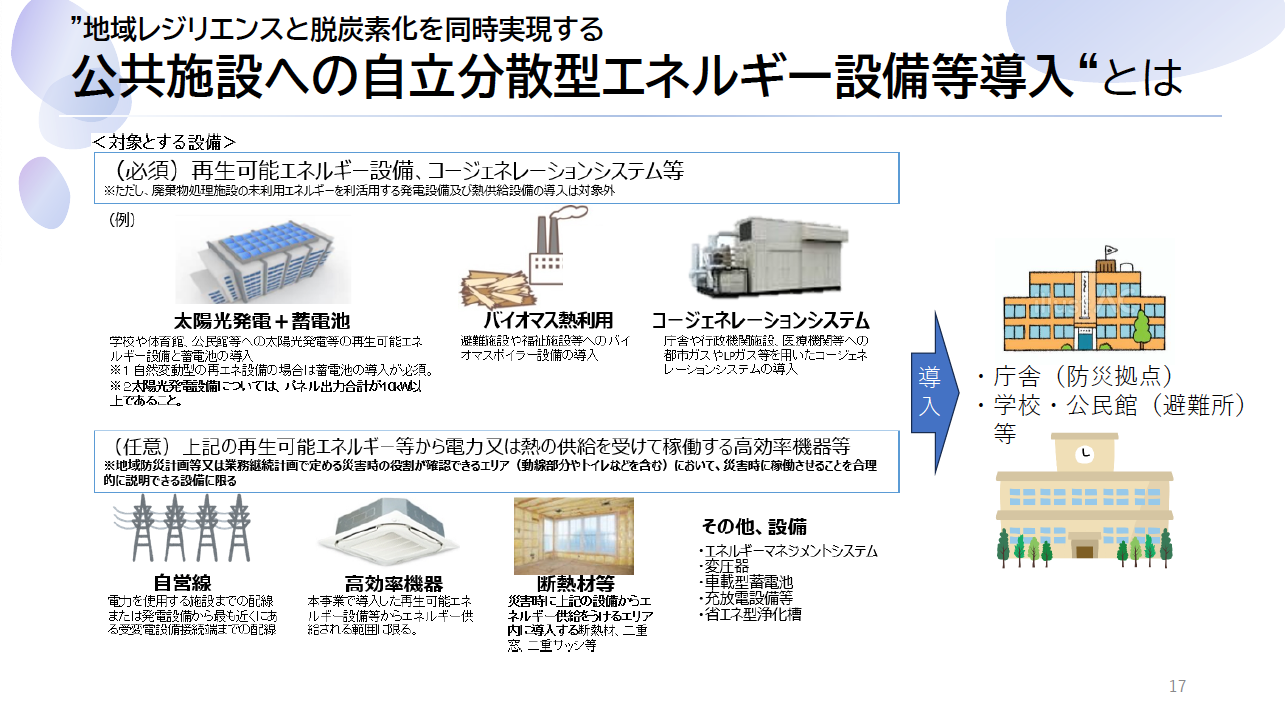

この補助金の申請は、再生可能エネルギー設備やコージェネレーションシステムの導入を必須としており、高効率機器の導入や断熱改修を行う場合は、再エネ、コージェネ設備と同時に導入する必要があります。また、平常時・災害時ともに稼働すること、設備の導入先は地域防災計画等に記載されている防災拠点や避難施設であることも必須要件となります。

2.補助金活用による自治体の再エネ設備導入事例

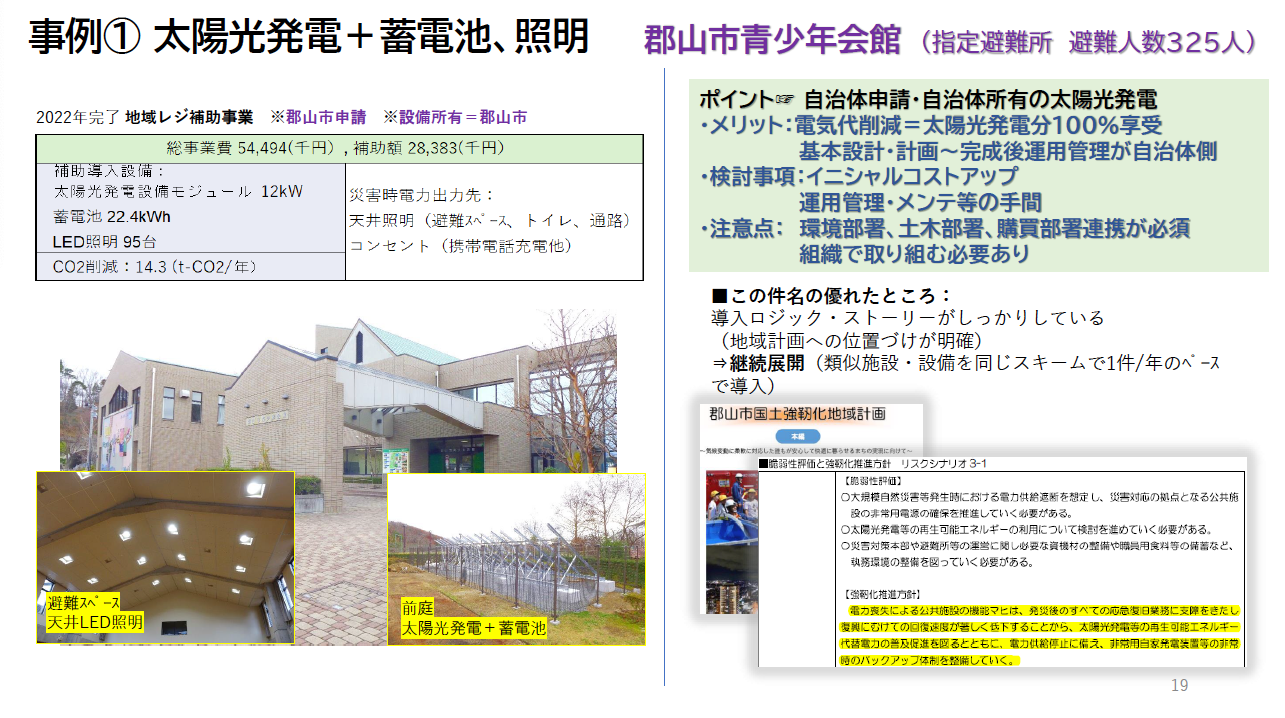

郡山市は、既設の避難所に太陽光発電設備、LED照明、蓄電池を導入しました。避難所として必要な災害時の照明、パソコンの電源等を賄えるようになっています。郡山市は国土強靱化地域計画の一環として、類似の導入内容で毎年1件、補助事業に取組んでおり、このほかに既に4件の事例があります。計画的にレジリエンスの取組を行う好事例と言えます。

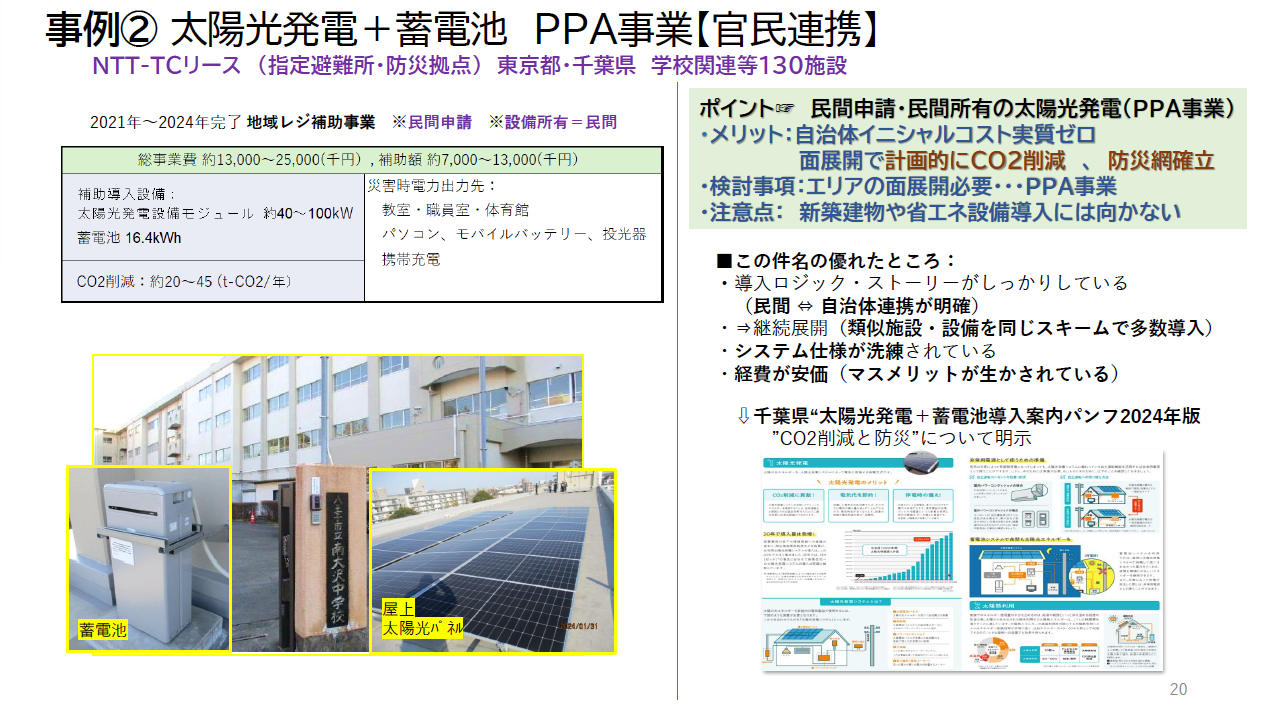

民間事業者のNTT-TCリースは、東京都および千葉県の指定避難所・防災拠点にオンサイトPPA事業を官民連携で展開しています。これまで既に計130の小中学校、高等学校に導入されており、太陽光発電設備・蓄電池は自治体のイニシャルコストが不要で、かつCO2削減と防災網の確立を両立しています。

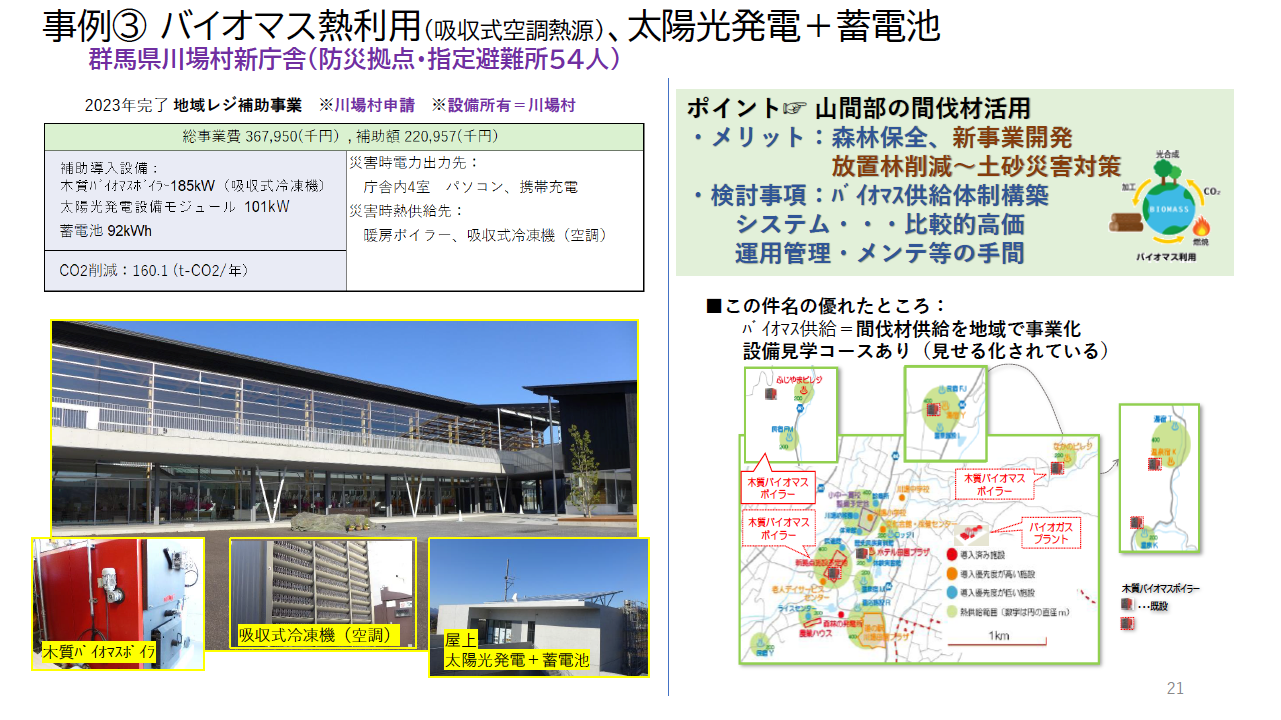

群馬県川場村では2023年、庁舎の建て替えに伴う木質バイオマスボイラ、および太陽光発電設備を導入しました。木質バイオマスボイラは近隣の山の間伐材を燃料とし、吸収式冷凍機(空調機)の熱源としています。また太陽光発電設備と蓄電池は、平時は建物全館に電力を供給、災害時には庁舎の照明やコンセントの電源として利用できるほか、空調設備にも利用されます。山間部の放置林は豪雨時の土砂災害の原因ともなるので、その削減はレジリエンスに直接的に繋がります。このエリアでは間伐材の供給体制が確立されており、これを事業化していることも注目すべきポイントです。

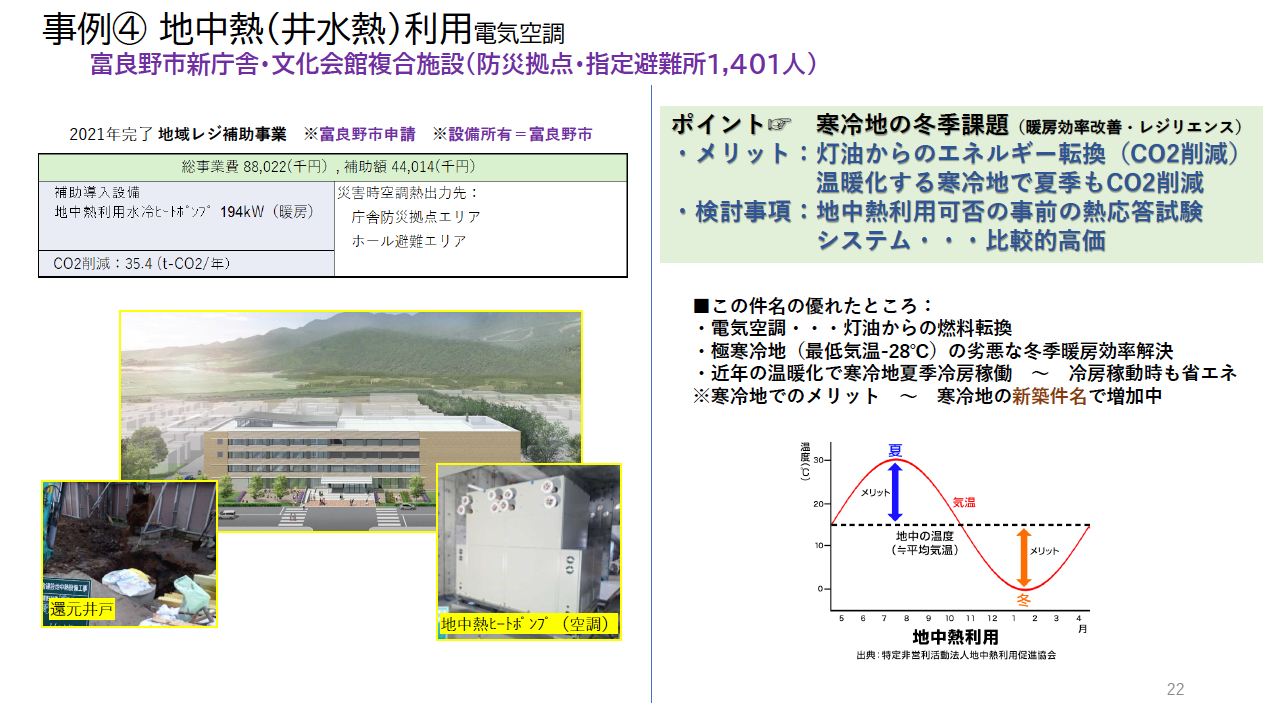

北海道富良野市では2021年に、防災拠点と指定避難所機能を併せ持つ、市庁舎・文化会館の複合施設を建設しました。この施設は従前の灯油ボイラを、地中熱(井水熱)利用の電気空調に転換し、CO2削減と地域災害レジリエンスに対応しています。夏期の気温上昇によって、近年では寒冷地でも冷房の需要があることから、地中熱発電設備の導入は増加傾向にあります。

3.補助金活用による設備導入の際、気を付けるべきこと

ここからは実際に地域でこの事業を申請する際の5つのポイントを説明します。

<対象とする施設>

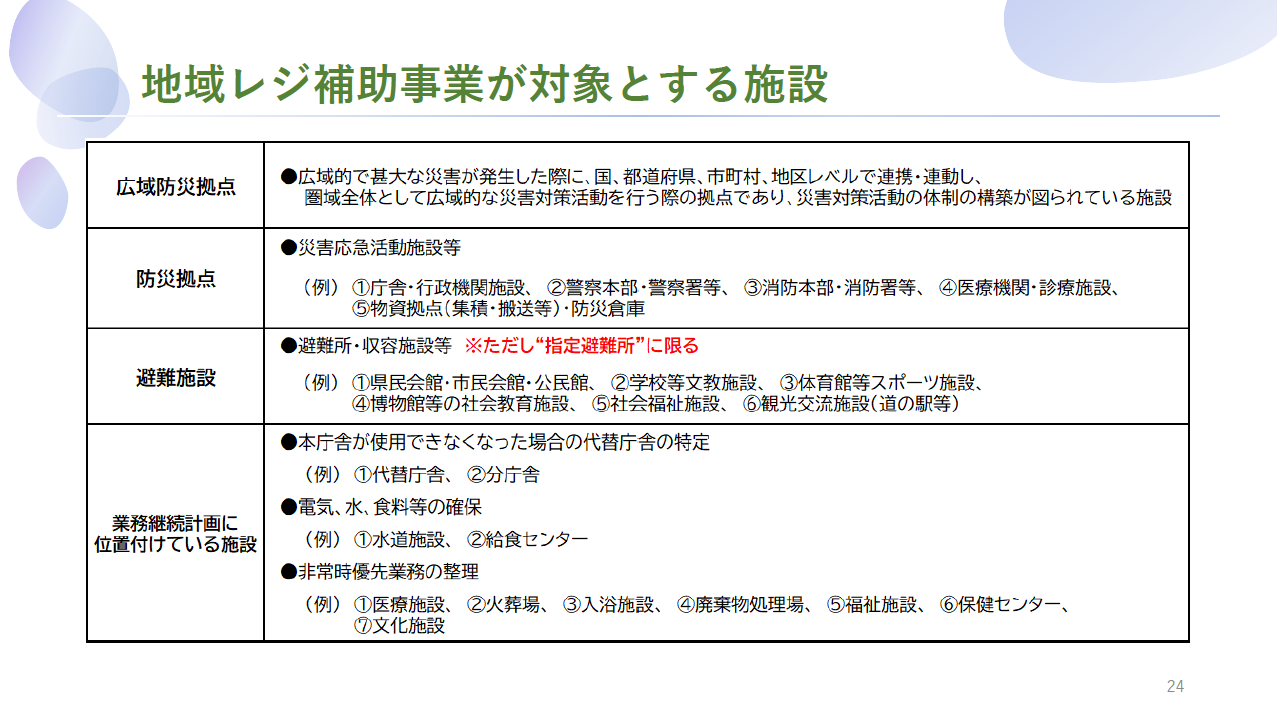

導入対象とする施設は、大きく分けて、広域防災拠点、防災拠点、避難施設、業務継続計画に位置付けられている施設の4つになります。いずれも防災計画や業務継続計画に記載されているということが前提です。

<応募申請者・補助率>

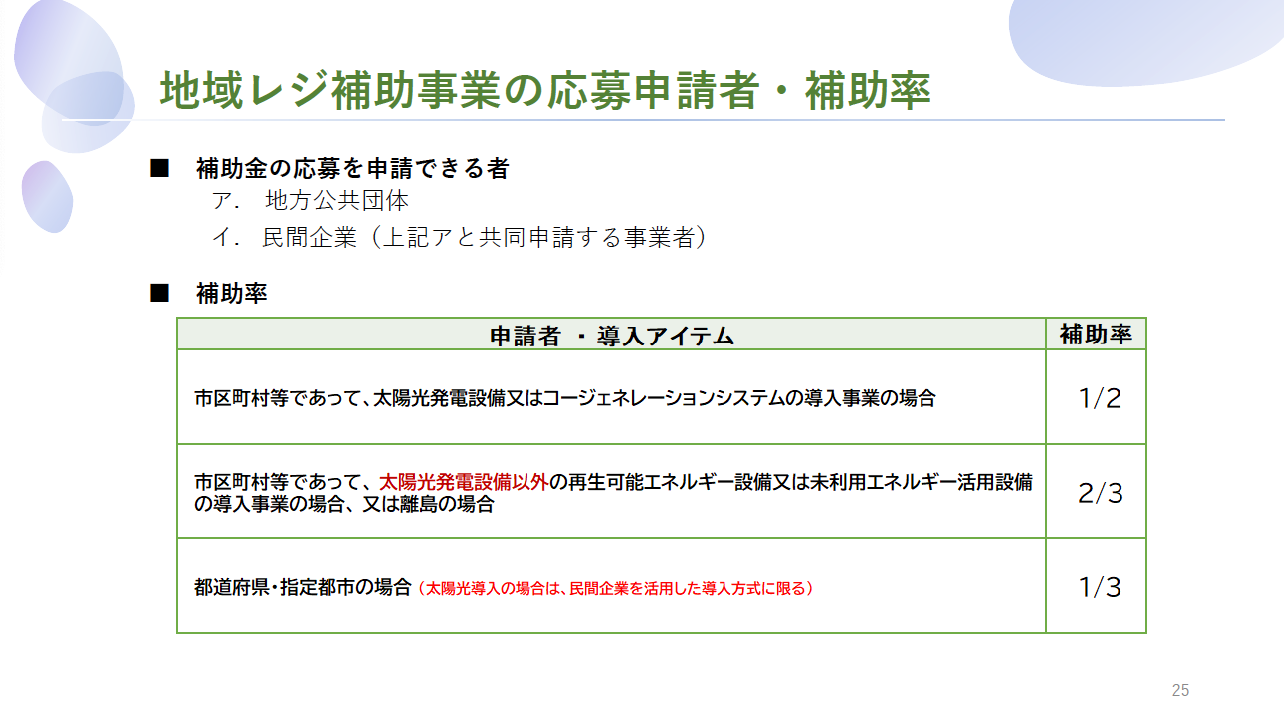

申請可能な団体は、地方公共団体及び地方公共団体と共同で事業を行う民間企業です。補助率は概ね、太陽光発電設備で1/2、それ以外の再エネ設備で2/3、太陽光発電設備については都道府県・指定都市の場合は1/3です。

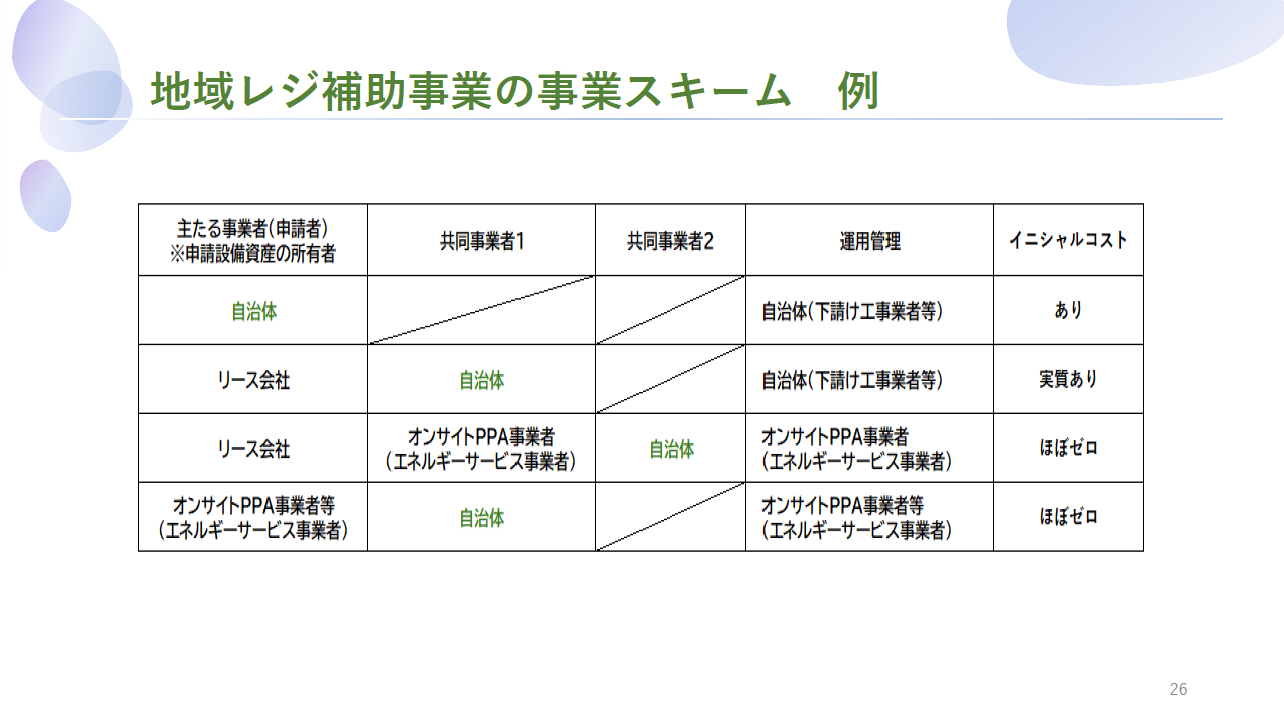

<事業スキーム>

代表的な事業スキームは以下のとおりです。「申請者は設備の所有者である」という原則があるので注意が必要です。

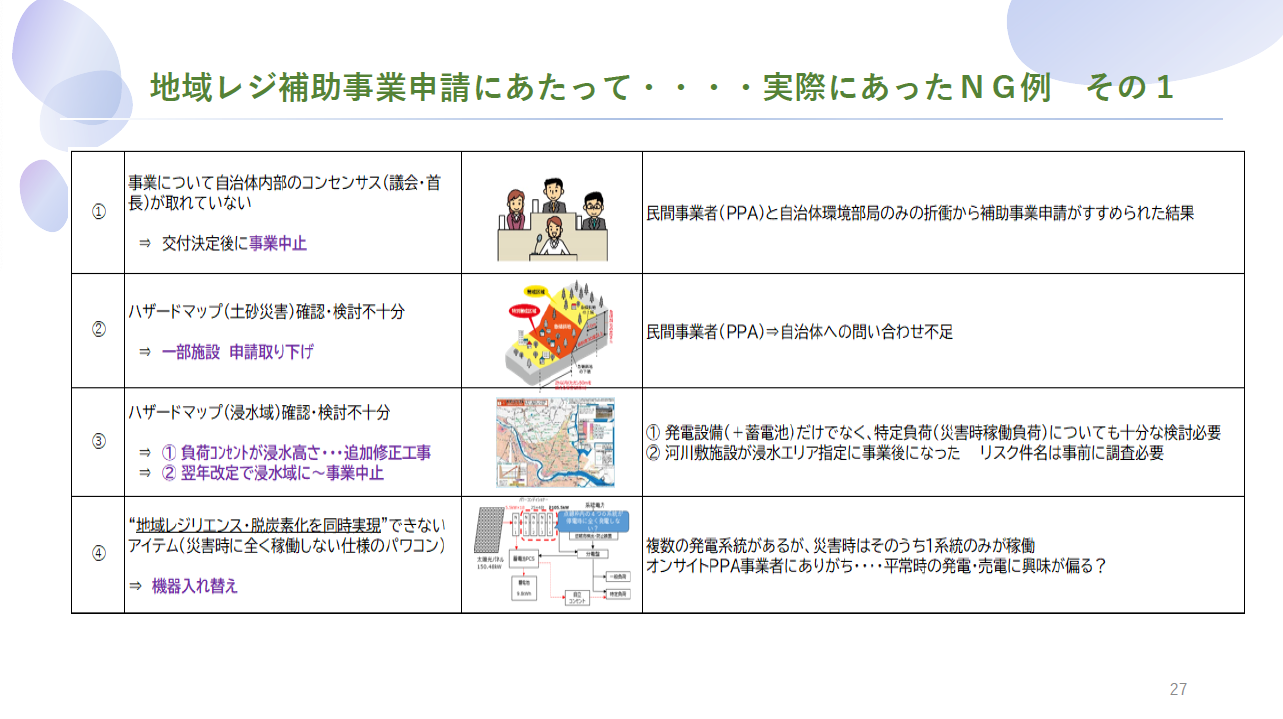

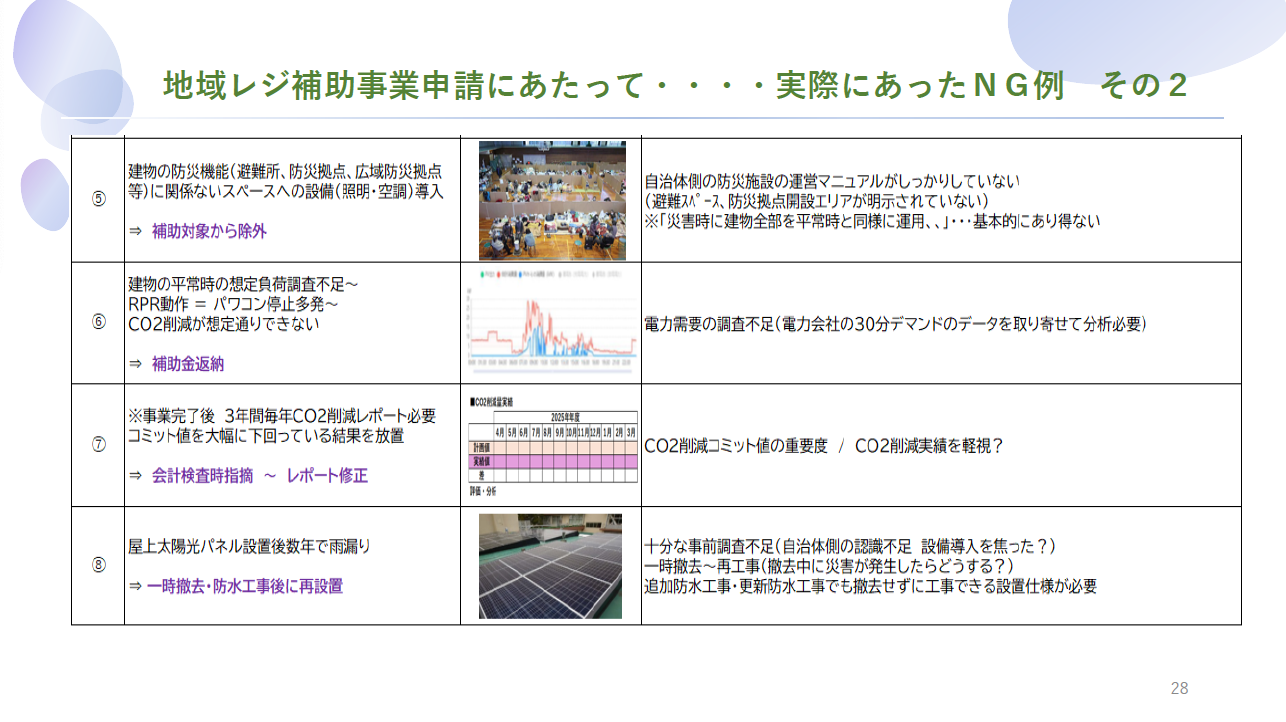

<実際にあったNG例>

以下のように、事前の調査・検証が不十分である、脱炭素化と地域レジリエンスを同時実現できない、防災機能とは無関係のスペースの設備導入がある、設備そのものの動作不良がある等の場合は、補助対象からの除外、補助金返納要請、あるいは事業停止等の措置が執られることもあります。

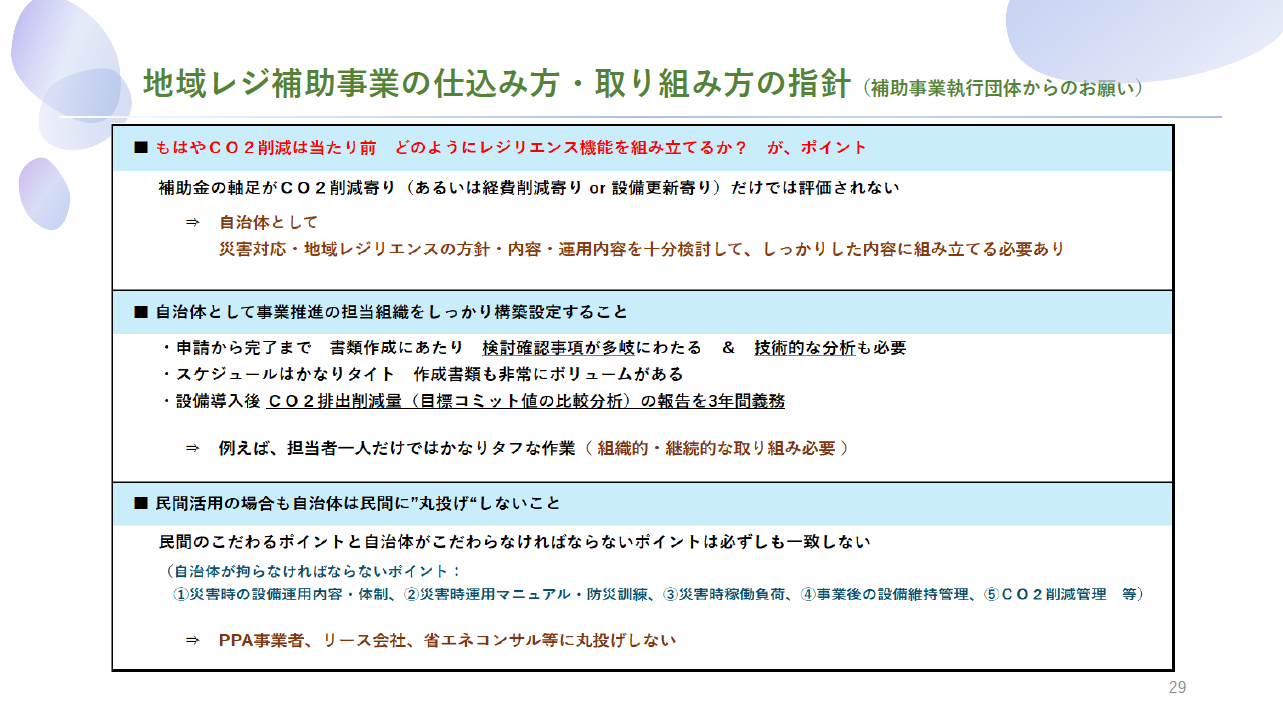

<仕込み方、取組方>

この補助金にはCO2削減と地域レジリエンスという二つの柱があります。CO2削減は今や当たり前の時代になっていますが、特に地域レジリエンスについては自治体としてよく検討し、充実した内容で応募することが重要です。

また、応募の申請から完了までの検討要項は多岐に渡り、非常にタイトなスケジュールで進行しなければなりません。事業完了後も3年間のデータの分析、運用改善報告が必要です。必要な知識や事務作業量は非常に多いため、申請に関わるスタッフを確保し、十分な組織体制で継続的に取組むことが求められます。

民間事業者と自治体の共同申請の場合は、自治体側が民間側に丸投げするようなことはせず、災害時の設備運用内容・体制、災害時運用マニュアル・防災訓練、災害時稼働負荷、事業後の設備維持管理、CO2削減管理等のポイントを、民間側の意見と擦り合わせ、精査した上で申請する必要があります。

環境イノベーション情報機構では地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業補助金に関する情報提供を行なっています。