第5回 地域脱炭素の具体施策2―建築物(省エネ診断、断熱改修、ZEB、ZEH)

テーマ1 住宅の断熱の重要性とメリット(ノンフィクションライター 高橋 真樹)

住宅の断熱性能は、断熱等級や熱貫流率で示されるものです。これまで日本では最低限度の基準を義務化してきませんでしたが、2025年4月以降は省エネ基準が賃貸住宅を含む全ての新築住宅に義務化され、2030年4月にはさらにその基準が引き上げられる予定です。この講座では住宅の断熱性能のあり方や断熱性能の基準について説明します。

ポイント

- 省エネは我慢するものではなく、快適に生活する環境を伴わなければならない

- 断熱性能は健康にも影響し、ひいては自治体の社会保険料負担にも影響する。

- 建造物の断熱性能の施策は、地域の工務店等と連携した取組が重要

1.住宅の断熱の健康等のメリットや重要性について

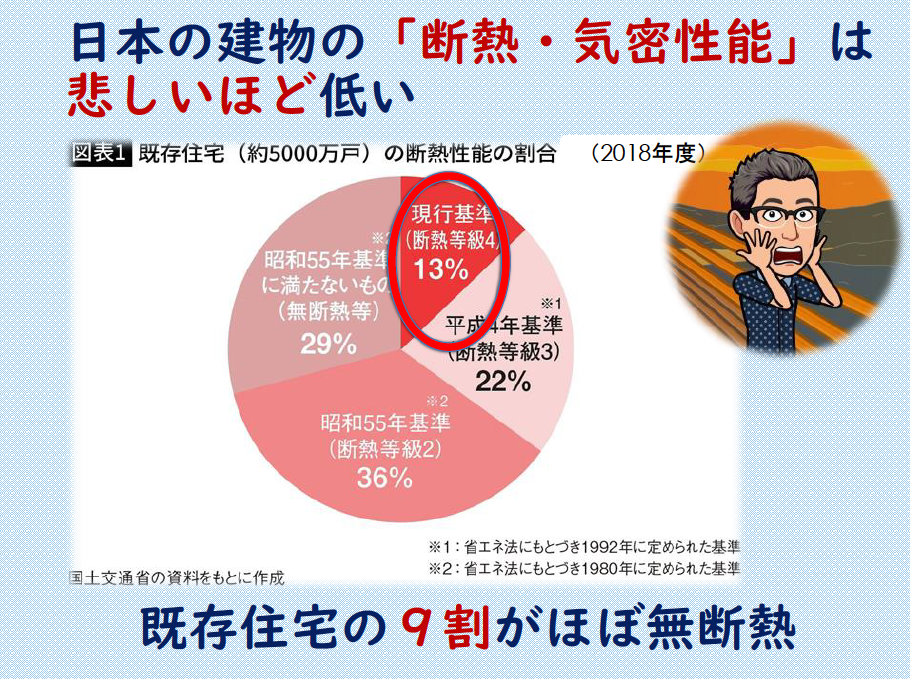

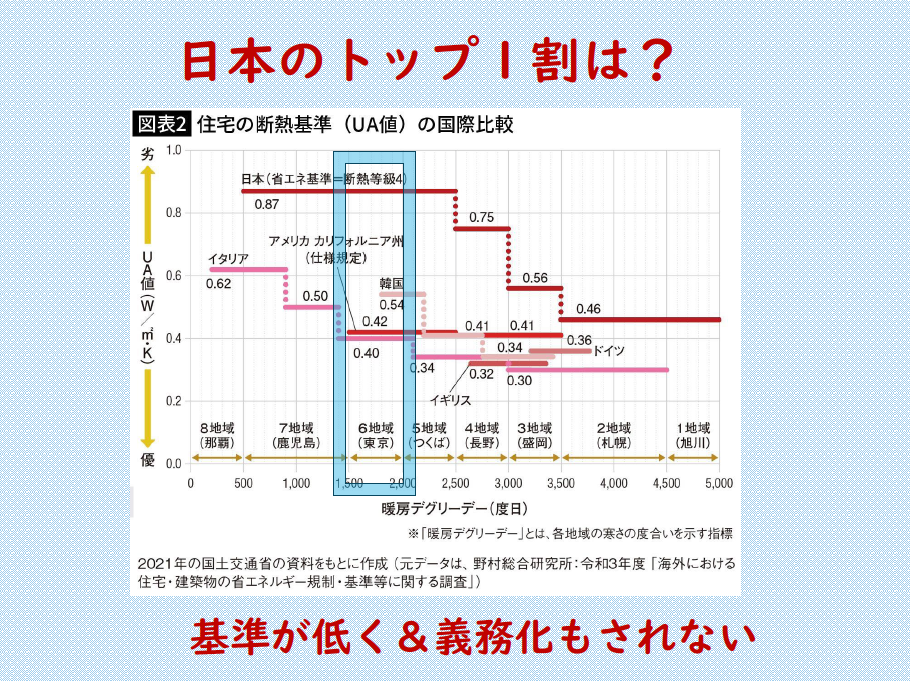

日本における建築物の断熱・気密性能はこれまではあまり重要視されていませんでした。UA値(外皮平均熱貫流率)※は断熱性能を示す指標ですが、下図のように日本の基準は国際的に見ればその基準はかなり低いものになっています。

建築物の断熱性能はこれまで日本では基準が低いだけではなく、義務化もされていませんでしたが、2022年改正の建築物省エネ法により、2025年4月からは新築の住宅に断熱等級4以上が義務化されます。

※UA値(外皮平均熱貫流率)が低い値ほど断熱性能が高い

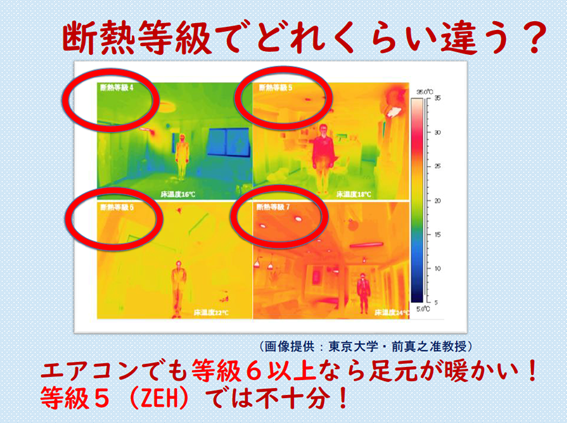

また改正省エネ法では断熱等級も5、6、7と新たな基準が設けられますが、欧米ではもうすでに等級6以上のレベルの義務化が施行されています。

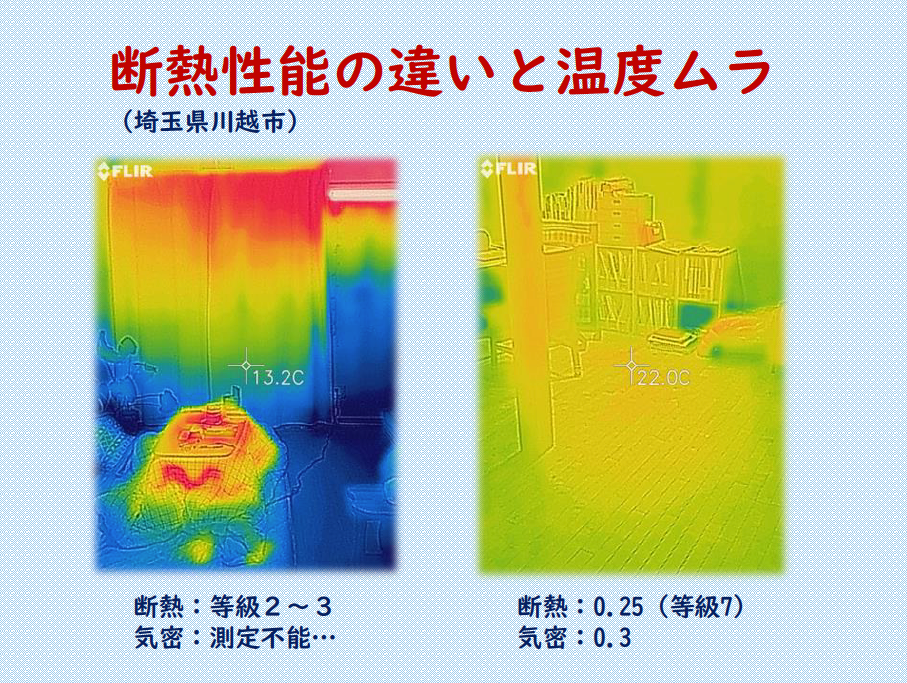

左は一般的な木造賃貸アパートです。こたつ、エアコンの付近のみが暖房によって温度が上がっており、暖気は部屋の上部に留まっています。一方、右は断熱等級7の住宅です。この画像は建物2階部分で、暖房は入れていません。1階の暖房のみを使用し、暖気が満遍なく2階の部屋全体に滞留しているのがわかります。この時の室温は1階、2階とも22℃程度でした。

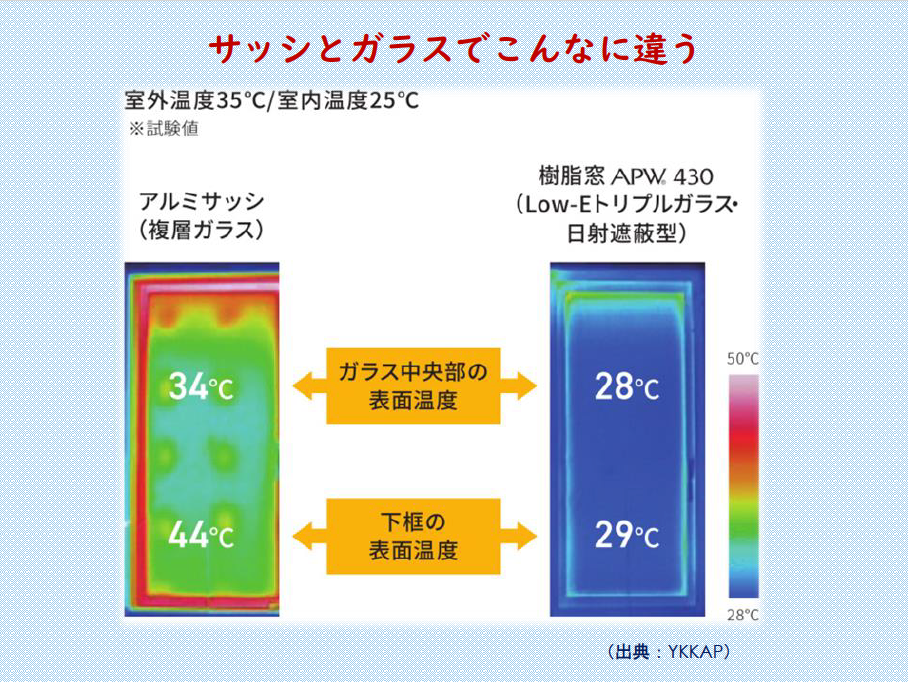

また夏期の窓断熱の比較でみると、U値(熱貫流値)※4.65W/m2・Kの複層ガラスのアルミサッシとU値1.0W/m2・Kの樹脂窓(Low-Eトリプルガラス・日射遮蔽型)ではガラス中央部および下かまちともに大きな温度差が見られます。

※U値(熱貫流値)が低い値ほど断熱性能が高い

住宅の性能は健康にも影響します。入浴中の心肺機能停止者数は冬期に集中しており、ヒートショックによるものと考えられます。また夏期においては住居内での熱中症の発生が全体の4割近くを占めています。これらは住宅の断熱性能を高めることによりかなりの効果が上がると考えられます。

住宅の断熱性能を高めることで、ヒートショックや熱中症だけではなく、さまざまな健康障害が改善されたというデータもあります。

住宅の断熱性能を高め、気候変動対策、脱炭素だけではなく、健康を促して病気を予防することは自治体の社会保障費負担にも有効であると言えるでしょう。

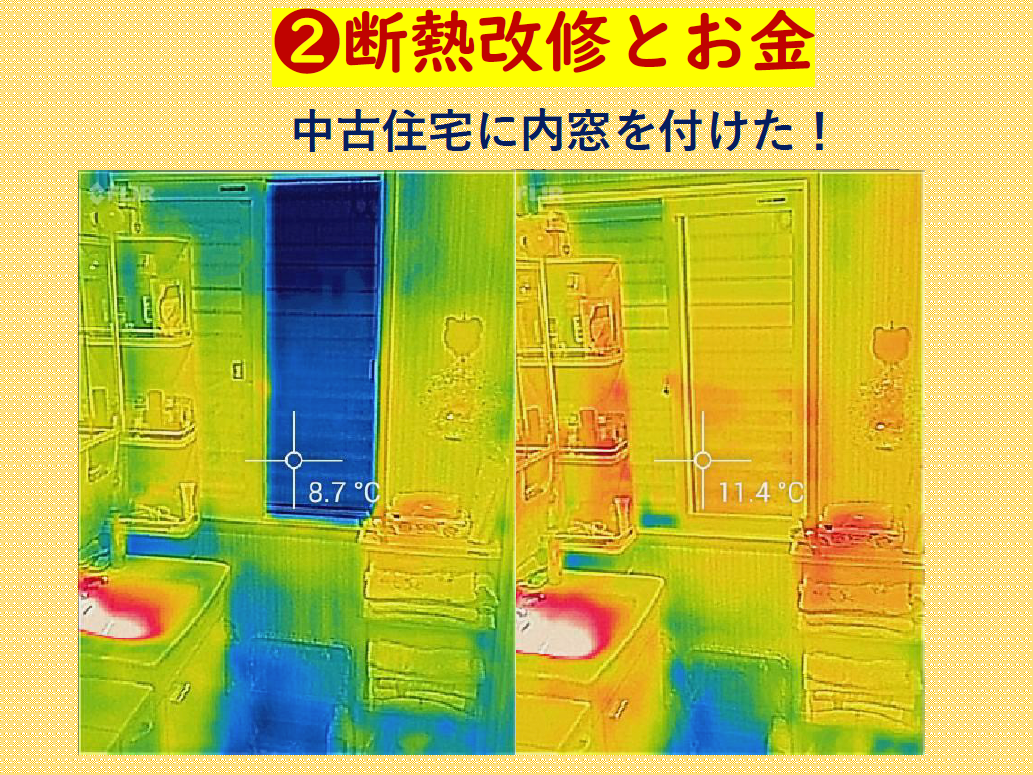

既存の住宅における断熱改修で、費用対効果が高いのは内窓の取付です。築40年の木造住宅に内窓を取付けたところ、無暖房の状態でも改修前と後で表面温度に2.7℃の差が出ました。その上で暖房をつければエネルギーを大幅に節約することができます。浴室暖房や脱衣所の暖房は一時的なヒートショック対策としては効果があるのですが、断熱改修をしないまま暖房機器を設置しても、無駄なエネルギー消費を生み出し、光熱費の高騰に繋がってしまいます。

断熱改修をすれば、暖房機器を設置してもエネルギー消費は最小限で済むため、暖房と断熱はセットで考える必要があります。

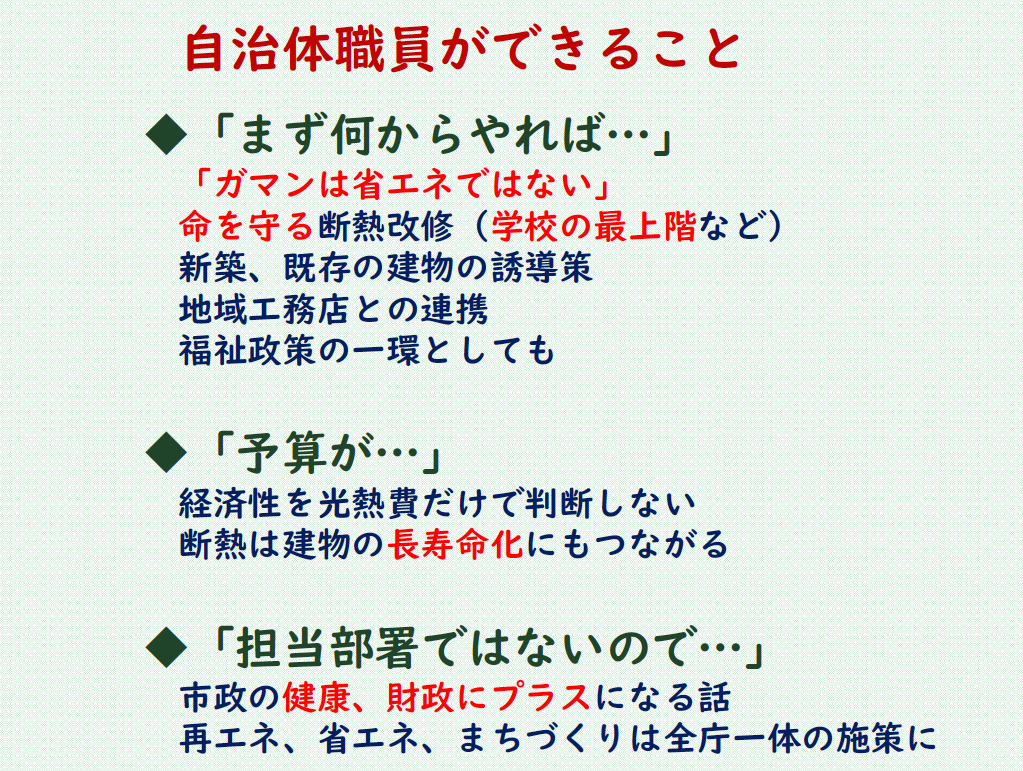

このほかにも床断熱、内張り断熱など、さまざまな改修がありますが、自治体が中心となり、地元の工務店と連携した断熱改修の施策を打ち出すことは、将来的には自治体にとってエネルー消費の削減に加え、建築物の耐用年数の増加、社会保障費の削減などのコストカットに繋がり、未来の投資になるという意味では非常に重要であると言えます。

2.住宅の断熱事例、自治体の果たすべき役割など

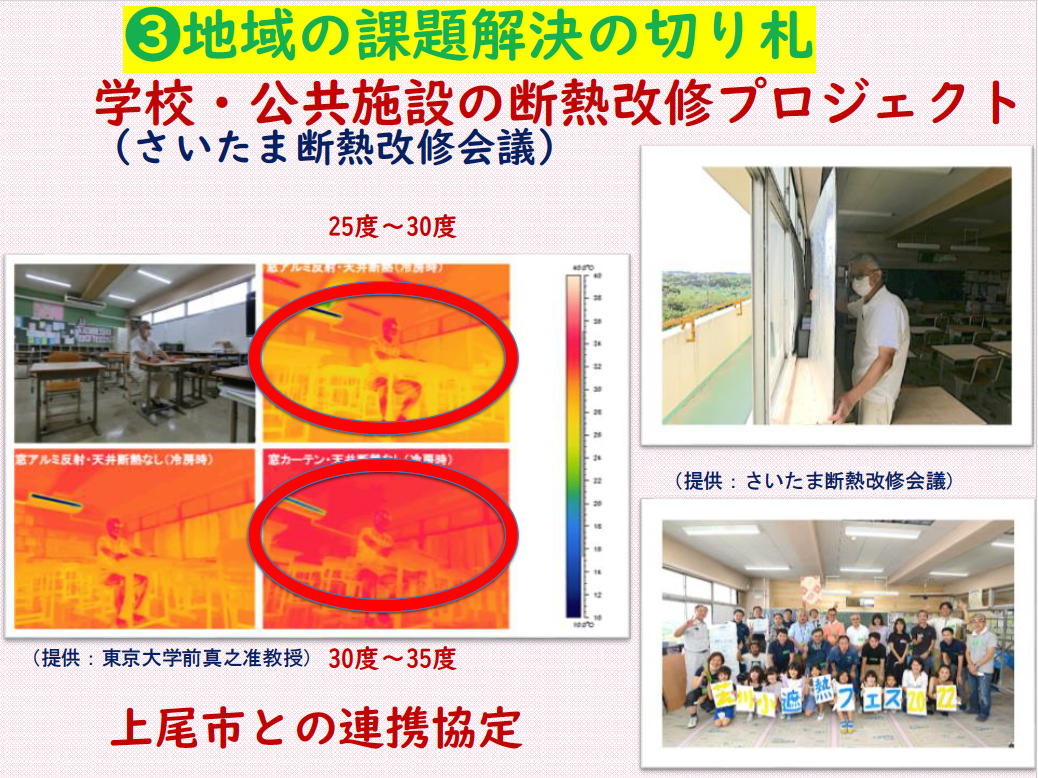

さいたま市では、地元工務店を主体とするさいたま断熱改修会議が学校・公共施設の断熱改修プロジェクトを行いました。屋上や壁に断熱材を施工し、窓にアルミ反射板を取付けることで、30〜35℃あった上層階の室温は25〜30℃に下がっています。こうした取り組みは隣接する上尾市でも行われ、今後は自治体と連携して、地域の住宅や公共施設などに広げていく動きになっています。

藤沢市では、小学校の教室を断熱施工したところ、暑さ、寒さを緩和することができ、建物の長寿命化にも結び付くといった効果も期待できることから、市の施策として2024年4月以降に設計に着手する藤沢市の公共施設の再整備(新築や改築等)はZEB Ready以上の性能を確保、大規模な改修工事については、ZEB Ready相当の性能を目指す施策を打ち出し、脱炭素化の取組を行っています。

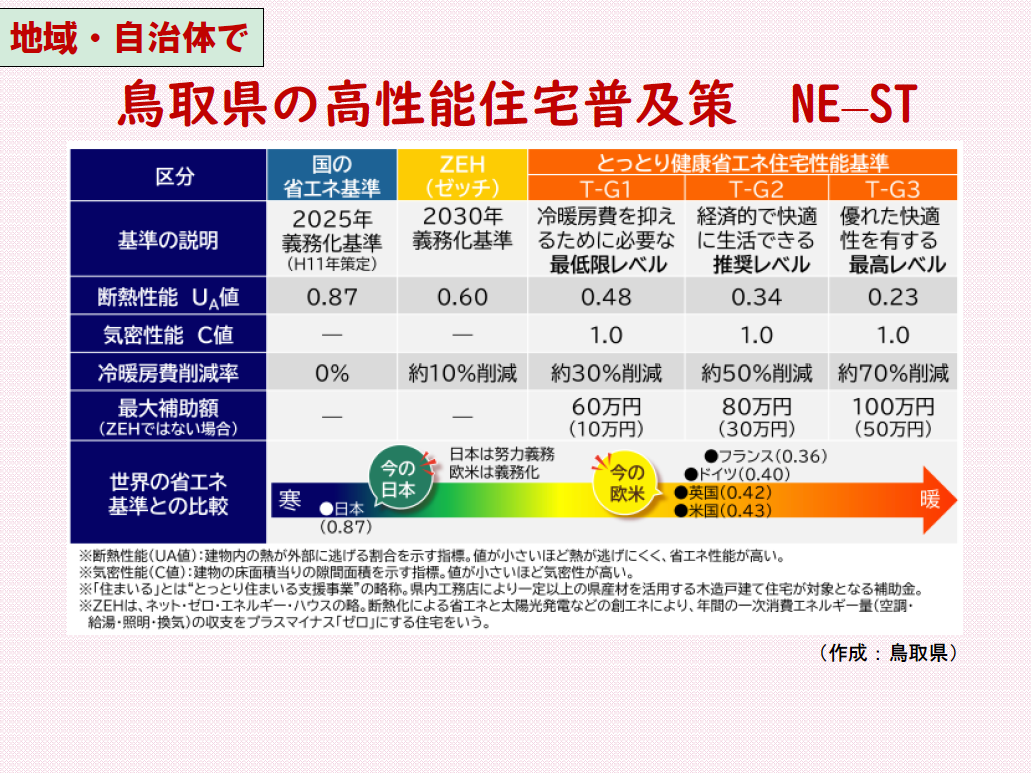

鳥取県では2022年改正省エネ法の国の省エネ基準と、2030年に義務化となるZEH基準の断熱性能を上回る独自の住宅性能基準を策定し、補助金制度を設けています。これに対応できる地域の工務店の育成も図り、また地元不動産業者や金融機関と連携して、断熱性能を上げることにより古い住宅の資産価値を見直すといった取組も行われています。

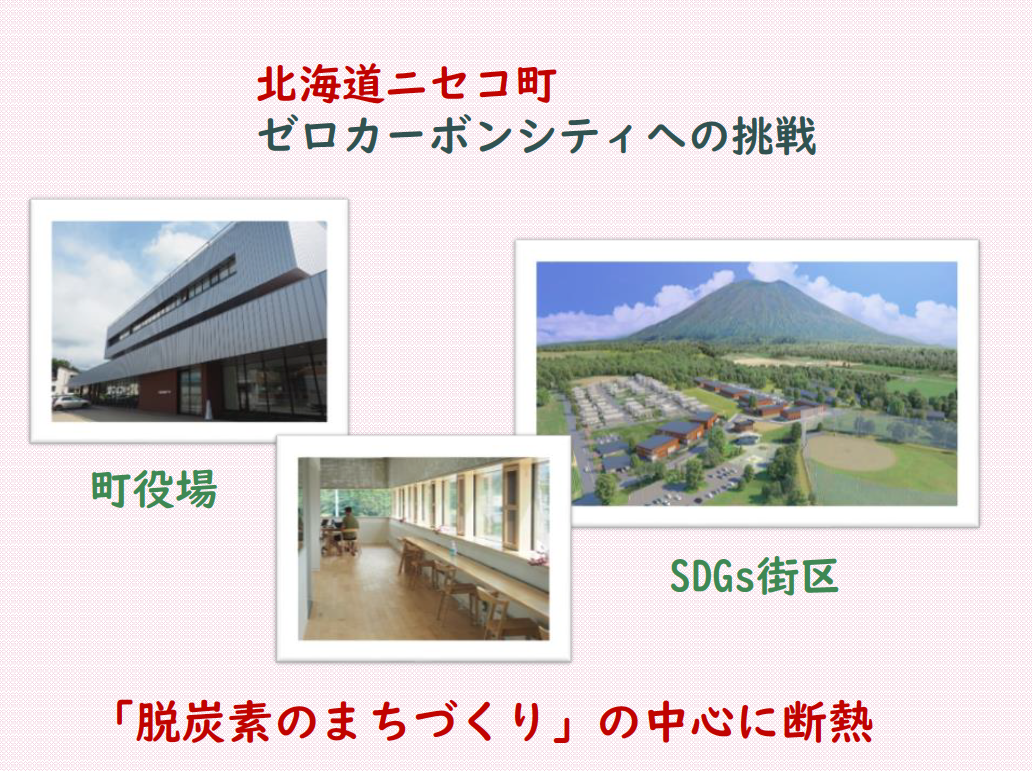

北海道ニセコ町では、断熱を中心とした新しい街づくりを行っています。高断熱の新庁舎の建設、SDGs街区の計画など、持続可能な都市計画が官民連携のもとで進められています。

自治体として考えていかなければならないのは、省エネは我慢することではないこと、そして地域の工務店等と連携して、公共施設や住宅の断熱性能を高め、市民の健康を維持することです。

断熱改修はコストがかかりますが、その経済性は、光熱費の回収だけではなく建築物の長寿命化に寄与しますので、長期的な視野で判断することが重要であると考えるべきでしょう。

なお、先進的窓リノベ事業など、住宅の断熱に関しては国からの補助が多めに出るようになりましたが、店舗や事業所は対象外となっています。オフィスビルなどは全面的に改修する場合はZEB化の補助金が環境省から出ることになっていますが、それよりも小規模な店舗やオフィスを所有する事業者が使いやすい断熱改修のための補助金がありません。事業者向けの補助金と言えば、現在は設備の更新に関わるものがほとんどです。

これまで、省エネといえば設備の話だと思われてきましたが、10数年で壊れてしまう設備より先に考えられるべき省エネ対策が断熱です。そうしたことを新しい常識とするためにも、自治体の方々には、中小零細事業者にとって使いやすい、断熱改修に関わる補助金を作ることを検討していただきたいと思います。

テーマ2 うちエコ診断と自治体施策のご紹介(既築家庭の省エネ)

(一般社団法人地球温暖化防止全国ネット 事務局長 平田裕之)

「うちエコ診断」とは環境省が家庭向けの地球温暖化対策として提供している無料の診断ツールで、運営事務局によって認定された「うちエコ診断士」が診断する対面式と「うちエコ診断WEBサービス」を使うオンラインによる2つの方法で受診することができます。この講座では、うちエコ診断受診の機能やメリットをご紹介します。

ポイント

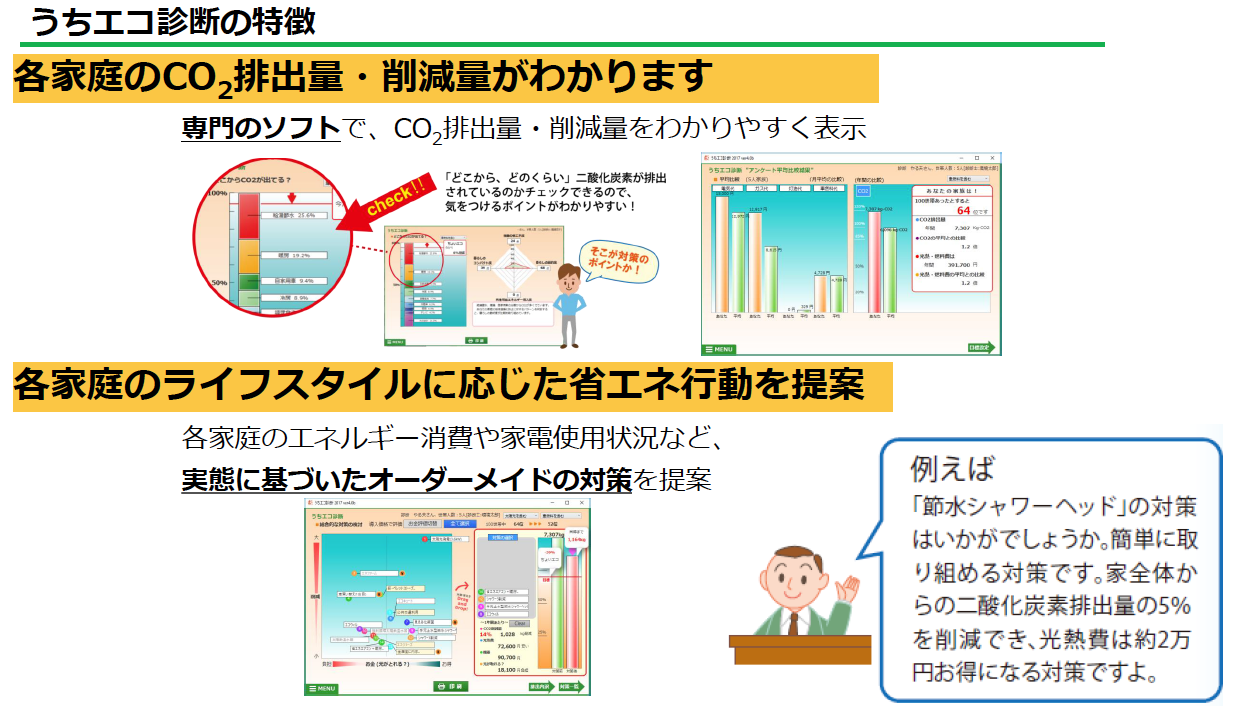

- 「うちエコ診断」を受診すると、CO2排出量が可視化されるだけではなく、対策の提案も見ることができる。

- 対策を実施した場合のCO2削減量が自動計算され、参加者のCO2削減意識を啓発するツールである。

- すでに多くの自治体が、うちエコ診断の受診を補助金の交付要件としている。

1.うちエコ診断事例

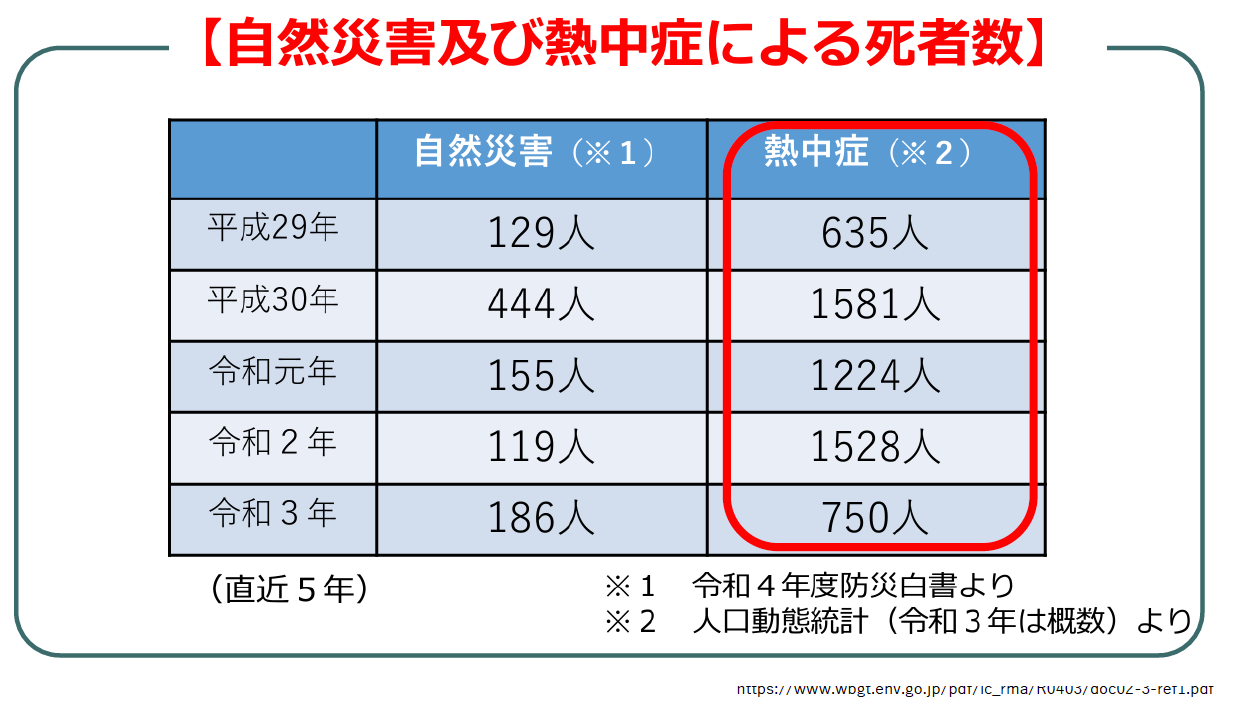

日本では、熱中症による死亡者数が、自然災害による死亡者数を大きく上回っています。

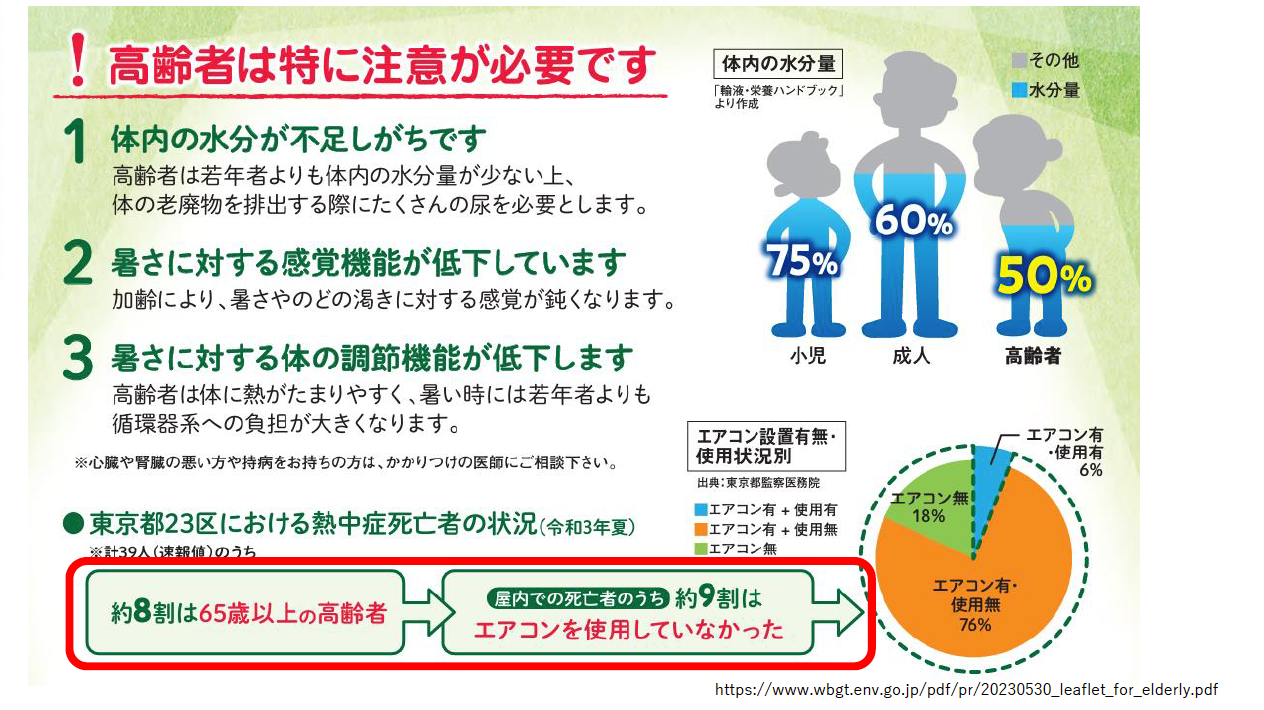

東京23区を例にとると、熱中症死亡者の約8割が65歳以上の高齢者であり、そのうち屋内での死亡者の約9割がエアコンを使用していなかったというデータがあります。我慢をする省エネではなく、地球の環境の変化に応じた適応策と省エネを両立することが重要です。

例えば、エアコンはこまめに清掃し、風向調整は夏期は水平に、冬期は下向きにし、サーキュレータを併用すると室内全体に空気が循環して効率的になります。

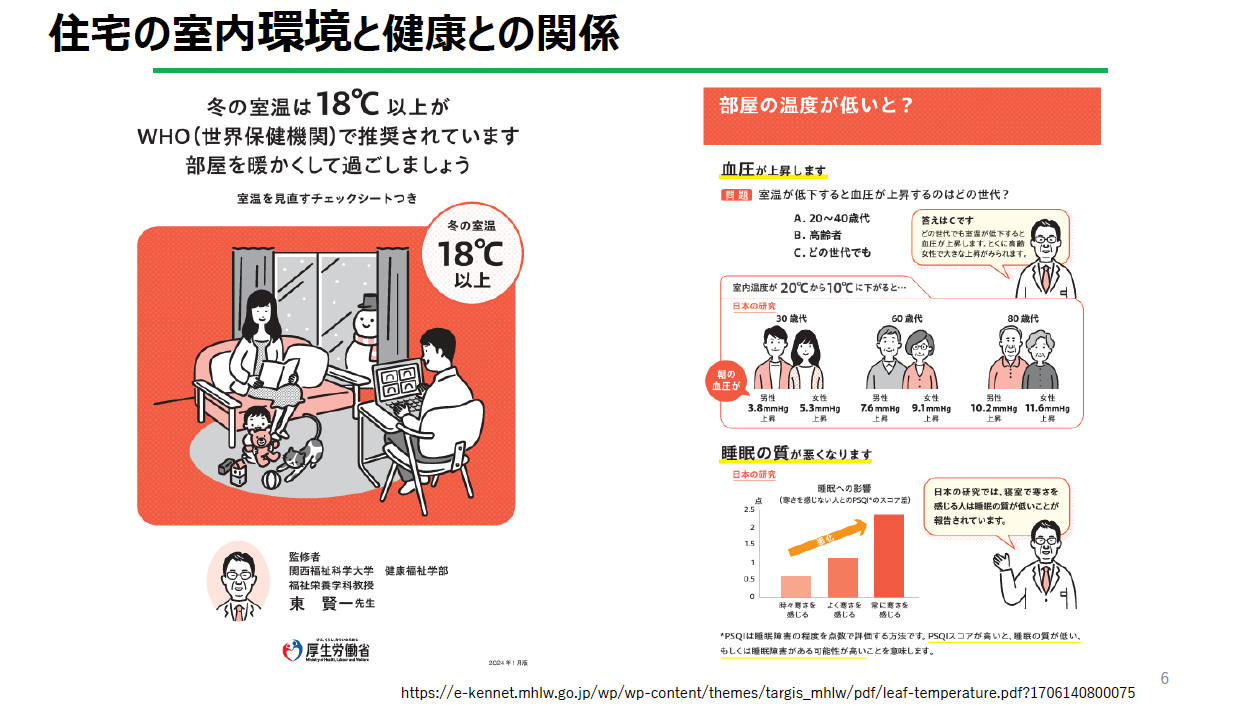

WHO(世界保健機関)では冬期の室温を18℃以上にすることを推奨しています。

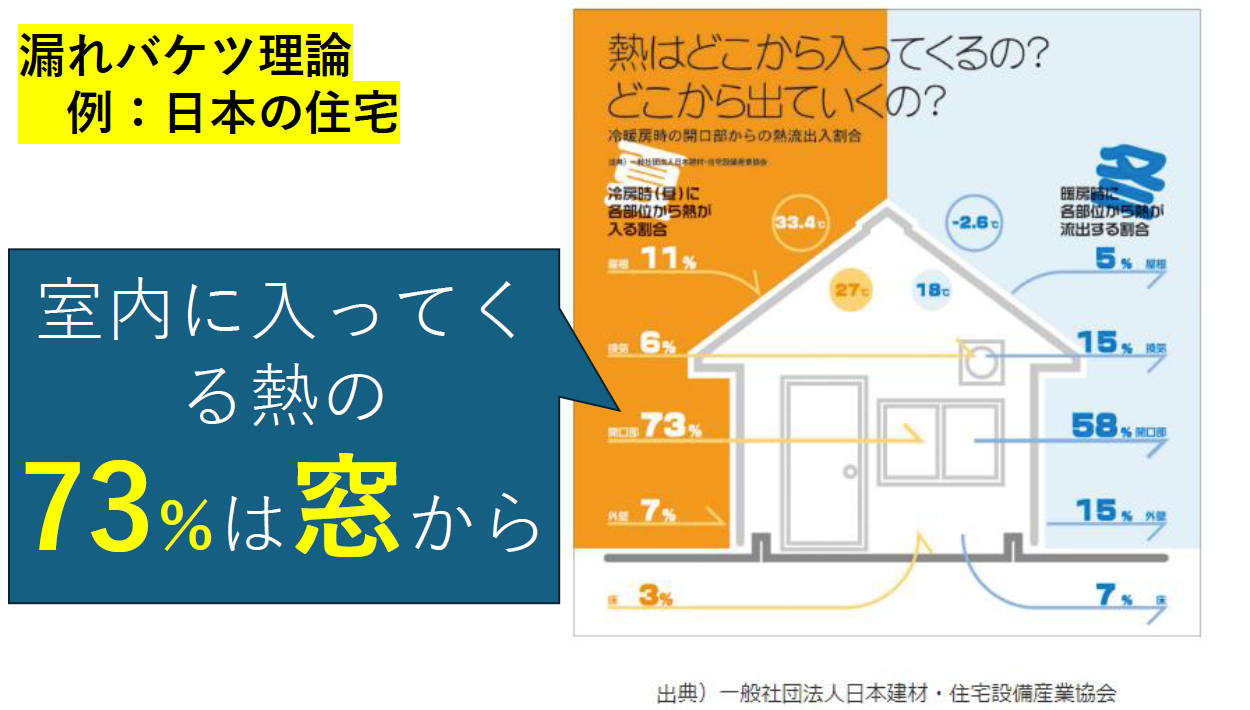

また、夏期は室内に入る熱の73%、冬期は室内から出る熱の58%が、窓(開口部)からとなっていますのでこれらの対策も重要です。

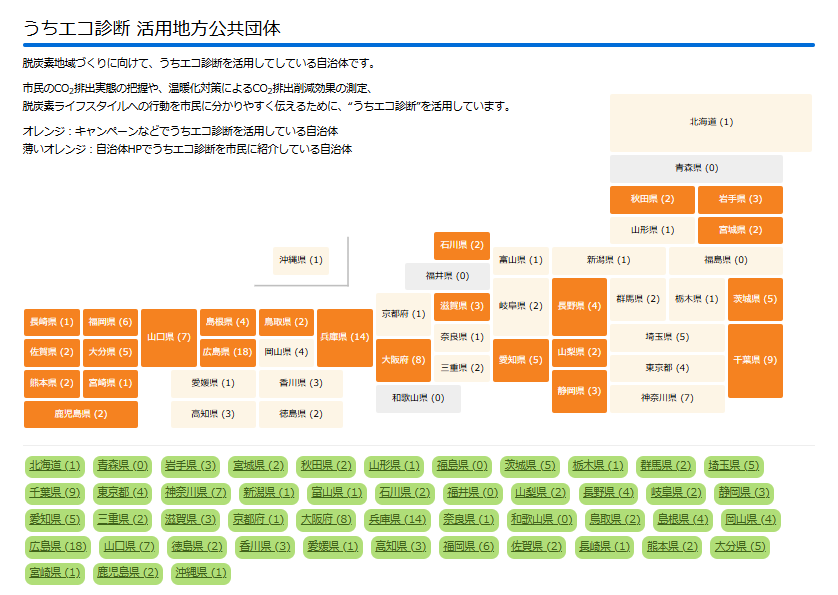

環境省の「うちエコ診断」は、家庭向けの地球温暖化対策を提案する取組のひとつです。2010年に全国に向けて公開され、2024年現在、154の自治体がこのプログラムを活用しています。

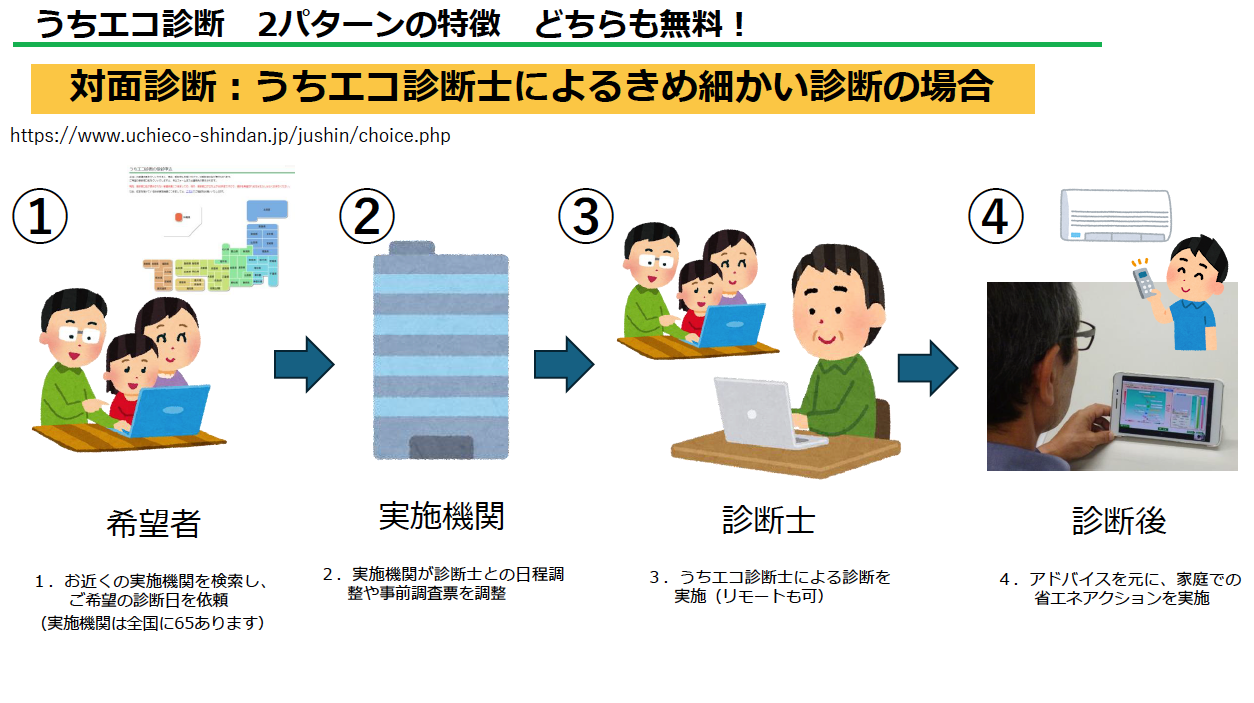

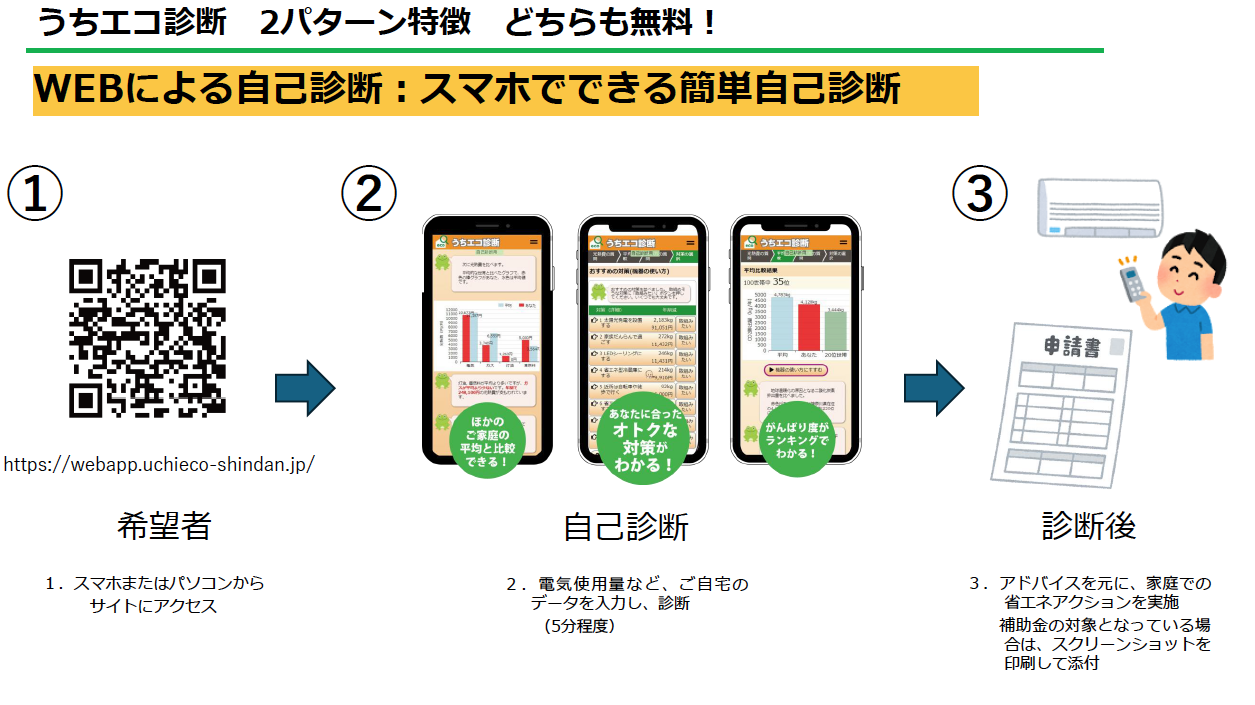

「うちエコ診断」は環境省の公的資格である「うちエコ診断士」の資格を取得した診断士による「対面診断」と、ユーザー自らが診断する「うちエコ診断WEBサービス」があります。どちらも無料となっています。うちエコ診断は、家庭のCO2排出量や、エネルギー消費量削減対策の提案を受けることができ、提案を実施した場合のCO2削減量やエネルギーの費用削減額もわかるようになっています。

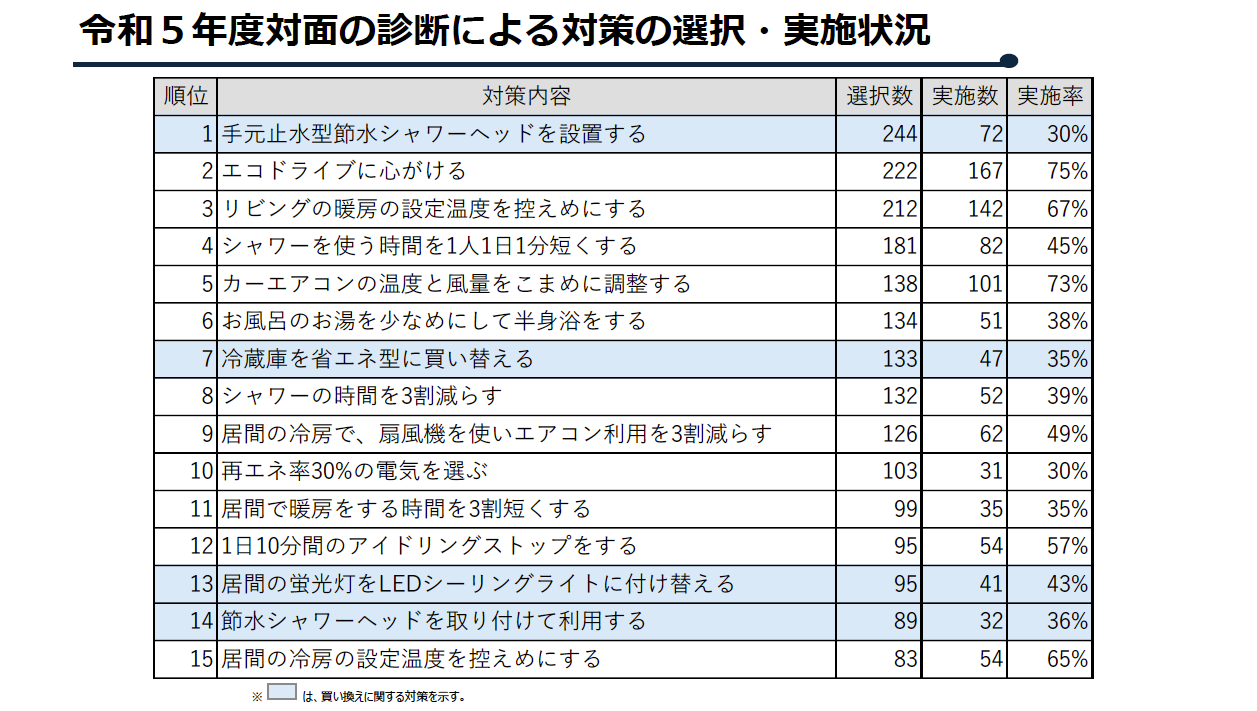

これらの診断を受けたユーザーの実施状況を調査すると、費用を伴う対策は実施率が低い傾向にあるものの、すぐにできる対策については高い実施率であることがわかりました。

2.既築家庭向けの自治体の省エネ施策

多くの自治体が省エネ家電の購入応援キャンペーンにうちエコ診断を活用しており、診断を受診することを条件として補助金を交付する例もあります。

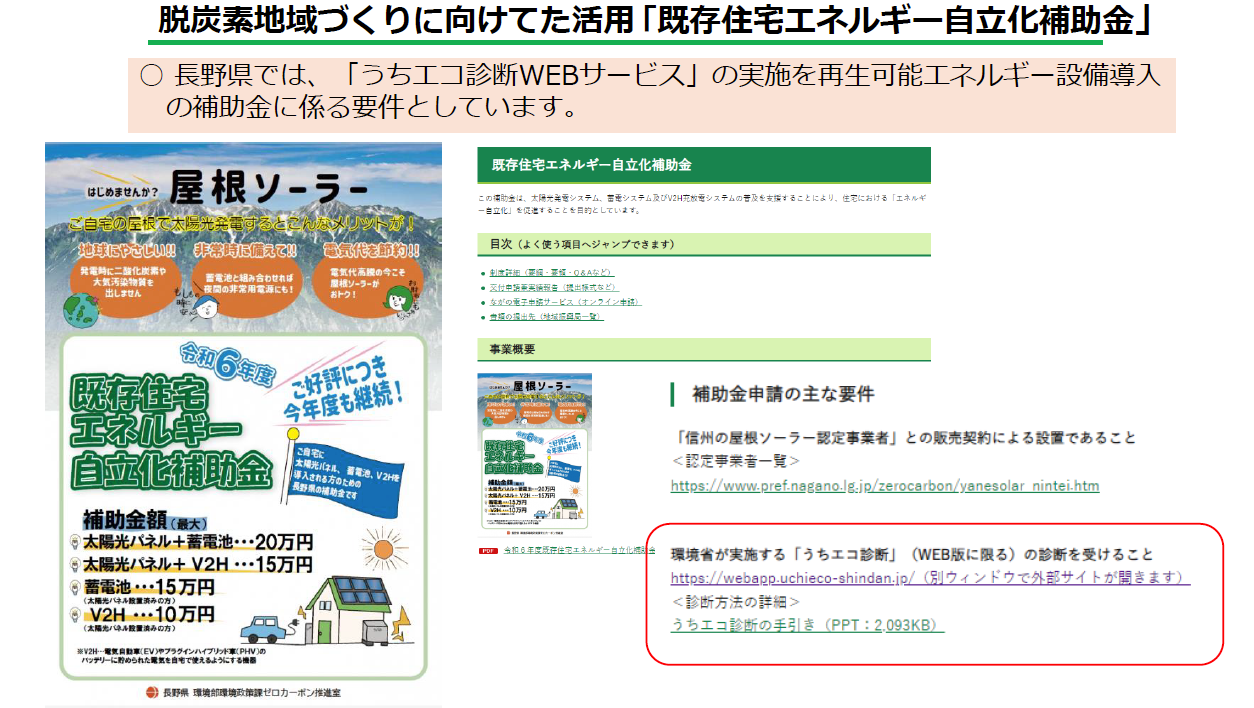

長野県では、「うちエコ診断」の受診を再生可能エネルギー設備導入の補助金交付に係る要件としており、太陽光発電設備、蓄電池、V2Hの普及を図っています。

こうした補助金事業を通じて、市民の意識啓発や、住環境のエネルギー消費の実態を可視化する効果をあげています。

うちエコ診断は多くの自治体でご紹介いただいております。

テーマ3 ZEBの意義・概要(備前グリーンエネルギー株式会社 事業部・次長 金光良介)

ZEBとはNet Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略称で、消費する一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指す建物のことです。この講座では、脱炭素化を目指すZEB化の意義、ZEB化に向け自治体が何をするべきかについて解説します。

ポイント

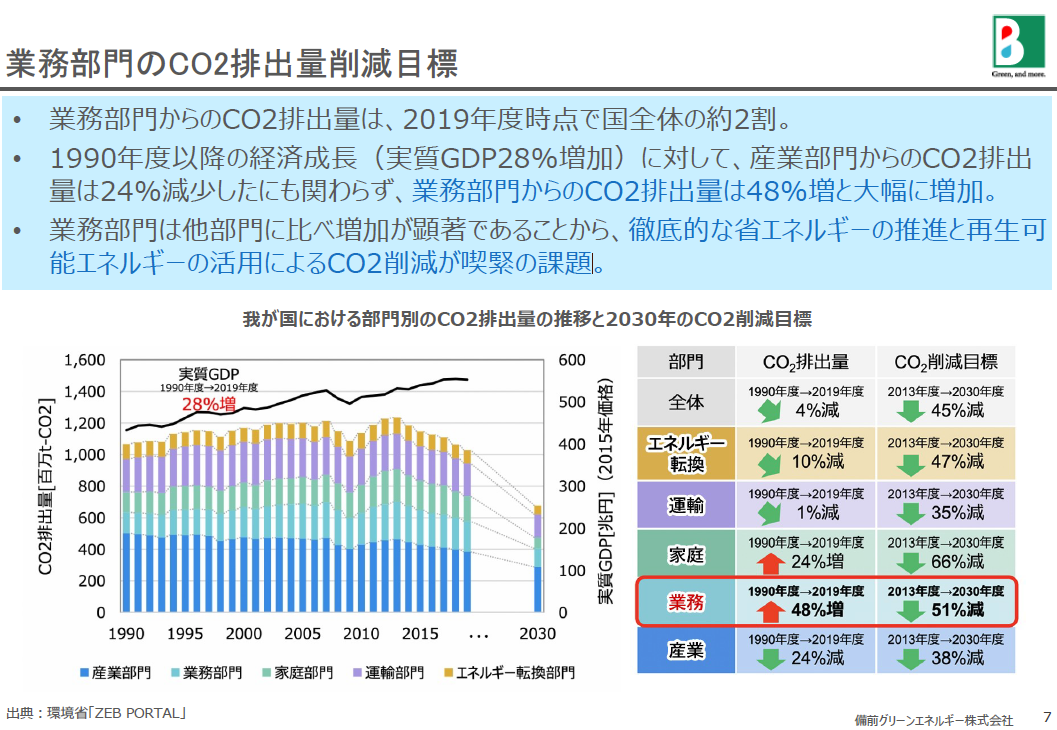

- 部門別CO2排出量では業務部門の排出量削減ができていない。

- ZEBは快適性の確保とエネルギー問題解決を両立できる。

- ZEB化により、導入される省エネ機器のダウンサイジング、コストダウンを図れる。

1.ZEBの意義

日本における部門別のCO2排出量を見ると、業務部門は全体の約20%、1990年度比48%増(2019年度)と増加傾向になっているのが現状です。一方で2030年度までのCO2削減目標は51%減であり、省エネルギーの推進と再生可能エネルギーの活用によるCO2削減が喫緊の課題となっています。

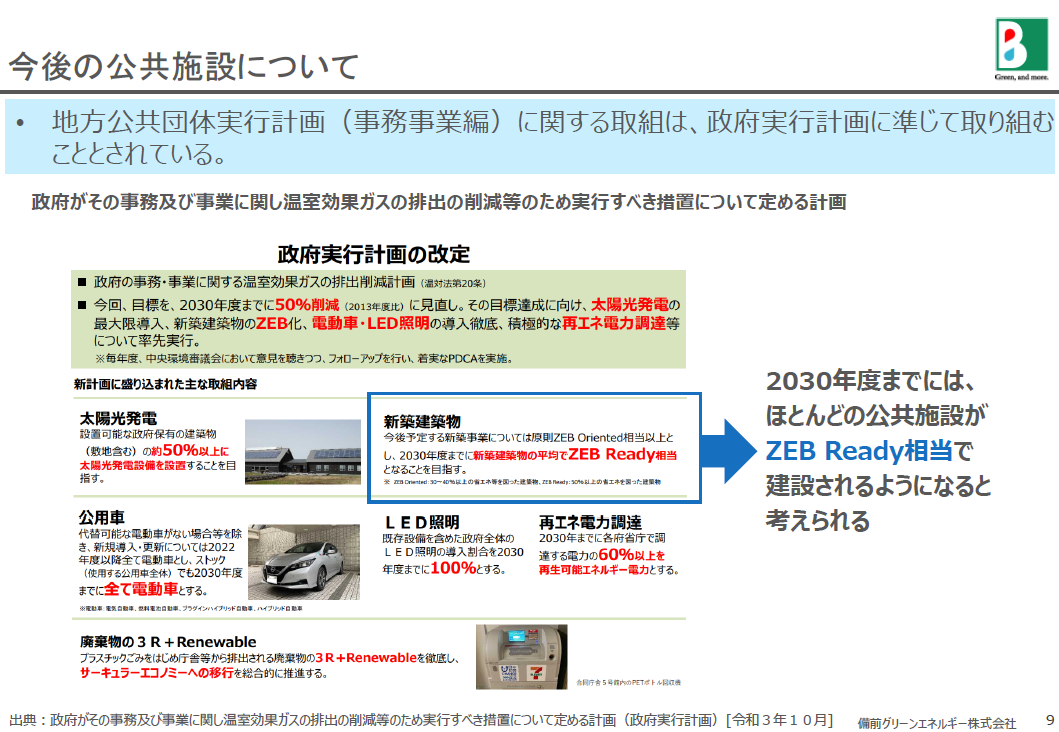

国の計画では、建築物の省エネルギー化の対策評価指標として、2030年までに新築建築物が100%ZEB基準の省エネ性能水準になるとしているものの、2022年度の進捗状況は35%程度であり、この導入ペースでは見込みに達しない可能性があるため、さらなるZEBの普及が必要です。

全国知事会による脱炭素・地球温暖化対策行動宣言では、都道府県が整備する新築建築物について、ZEB Ready相当を目指すことが宣言されました。令和5年度時点で146団体がZEB認証の建築物を所有していますが、この数は全国自治体数の1割にも届いていません。

2.ZEBとは

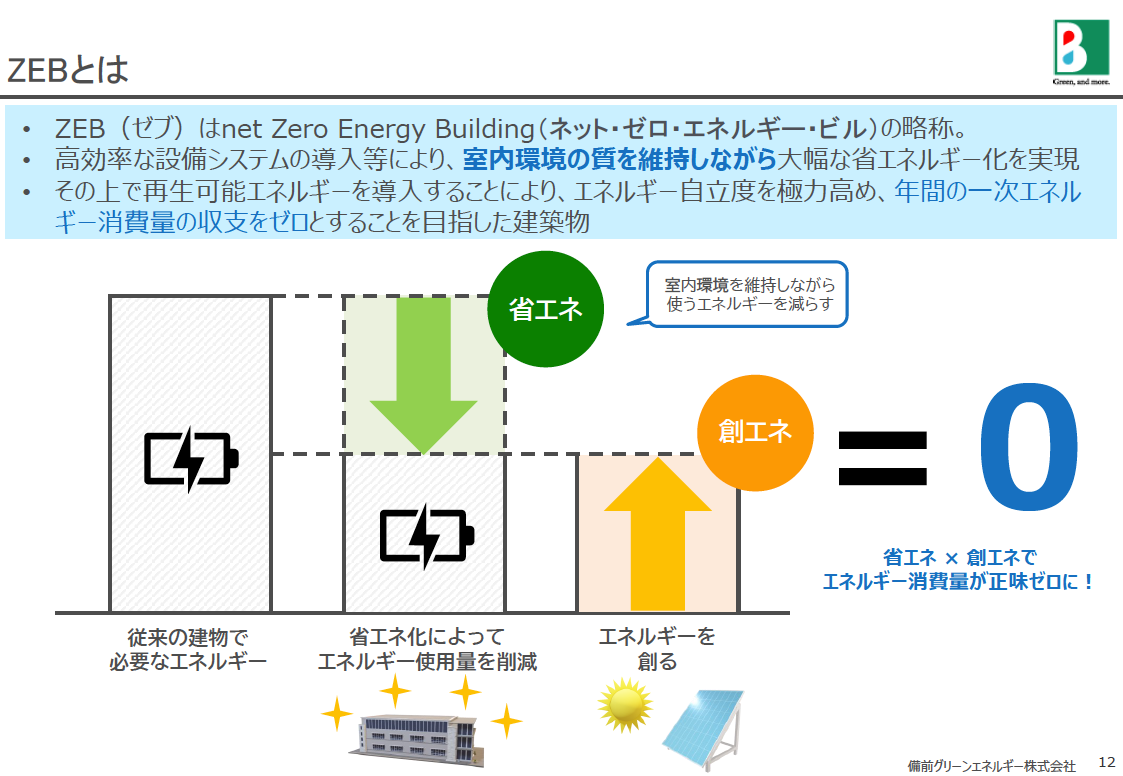

ZEB(net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル))は、高効率設備・システムの導入や運用改善等により、大幅な省エネルギー化を実現してエネルギー使用量を削減し、削減できない部分は再生可能エネルギーを導入することにより、エネルギー自立度を高め、年間一次エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建築物のことです。省エネによるエネルギー使用量の削減は、室内環境の質を維持しながら行うことが前提であり、我慢する省エネではないことが重要です。

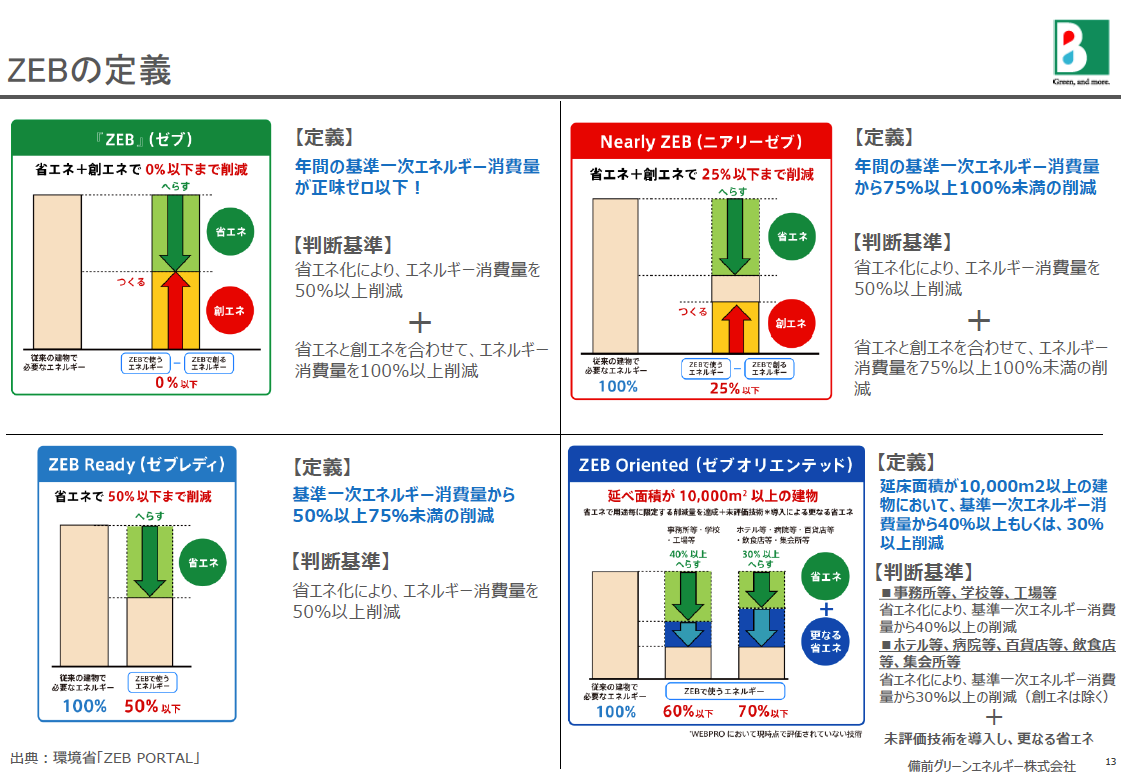

ZEBには4つの分類があります。

『ZEB』は50%以上の省エネによる削減で残った一次エネルギー消費量を、再生可能エネルギー導入等の創エネで補い、一次エネルギー消費量を正味ゼロまたはマイナスとするものです。

Nearly ZEBは50%以上の省エネによる削減で残った一次エネルギー消費量を創エネで補い、一次エネルギー消費量削減率を75%以上100%未満とするもの、ZEB Readyは50%以上の省エネによる削減で残る一次エネルギー消費量が50%以下となるものです。

ZEB Orientedは延床面積が10,000m2以上の建物において、省エネにより40%以上、もしくは30%以上(建物の用途によって異なる)の一次エネルギー消費量を削減した上で、未評価技術を導入した省エネを行う建物です。

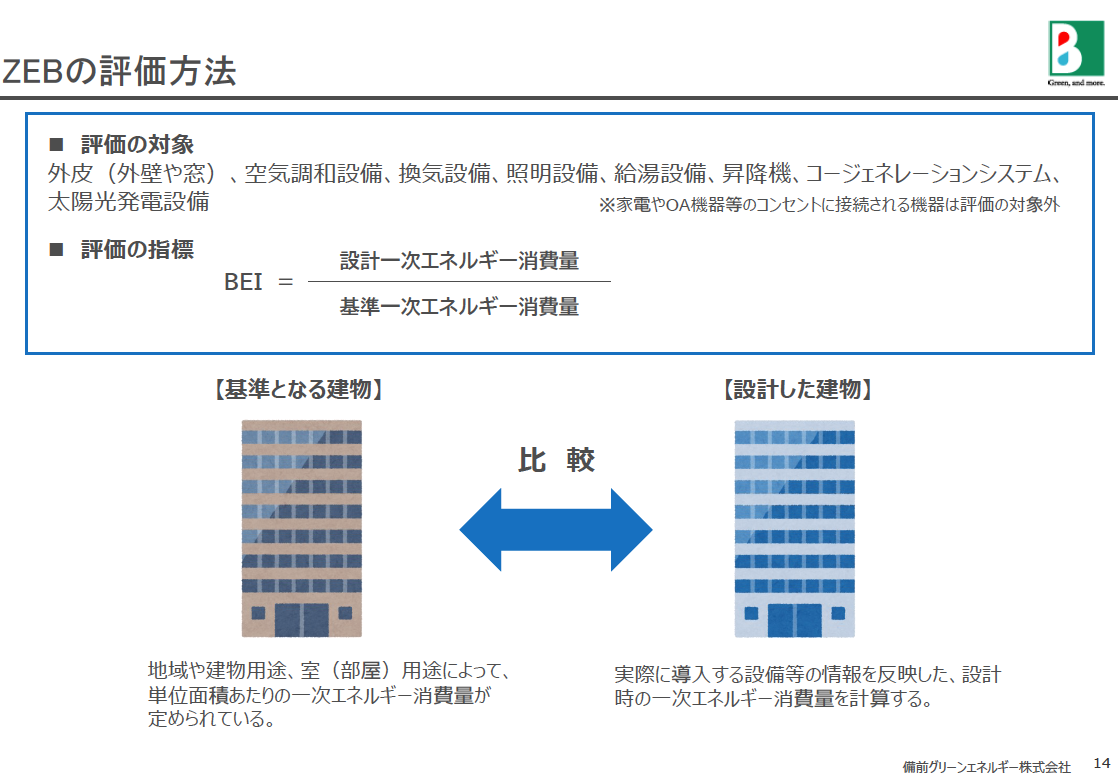

ZEBの評価方法は以下のようになっています。

また、ZEB検討において覚えておきたい用語として以下のようなものがあります。

基準一次エネルギー消費量

・基準仕様(平成28年基準相当の外皮と標準的な設備)で算定した基準となる一次エネルギー消費量。

・対象は、空気調和設備、換気設備、照明設備、給湯設備及び昇降機。

・その他一次エネルギー消費量(家電やOA機器等のコンセントに接続される機器)は対象外。

設計一次エネルギー消費量

・建物の設計仕様(設計図面)をもとに算定した一次エネルギー消費量

再生可能エネルギー

・敷地内(オンサイト)に設置された再生可能エネルギーが対象であり、自家消費分に加え、売電分も対象に含められる。

・太陽光発電のみ評価可能

BEI(Building Energy Index)

・設計エネルギー消費量を基準エネルギー消費量で割った値。

・BEIが0.5~0.26でZEB Ready、0.25~0.01でNearly ZEB、0以下で『ZEB』

・ZEBは設計時(設計図)をもとに評価される。

BPI(Building Palstar Index)

・建物の断熱性能を示す基準

・BPI=1.0が通常の建物の断熱性

・補助事業を活用する場合は1.0以下とすることが求められる場合がある

WEBPRO

・国立研究開発法人建築研究所より提供されている「エネルギー消費性能計算プログラム」の通称。

・計算シート(エクセルシート)に設計図書の情報を入力し、WEBブラウザからアップロードすることでBEI、BPIが算出される。WEBで公開されており、無料で誰でも使うことが出来る。

・「標準入力法(https://building.prev.lowenergy.jp/)」と「モデル建物法(https://building.prev.lowenergy.jp/ )」の2種類があり、補助事業を活用する場合は標準入力法を用いる必要がある。モデル建物法の方が比較的簡単にBEI、BPIを計算することができるが、BEIの値は標準入力法と比較すると大きくなると言われている。

・基準一次エネルギー消費量、設計一次エネルギー消費量は、設計図面の内容をもとにシミュレーションされる値であり、実際の建物の運用時におけるエネルギー消費量ではないことに注意が必要。

BELS(Building-Housing Energy-efficiency Labeling Systems:建築物省エネルギー性能表示制度)

・2014年に一般社団法人住宅性能評価・表示協会により開始された、建築物の省エネルギー性能の表示制度。

・環境省の補助事業を活用する際などには、BELSにおいてZEBのいずれかの省エネルギー性能評価の認証の取得し評価書の写しの提出を求められる。

・BELSの申請はZEBプランナー(設計者、コンサル等)が行う場合が多いと考えらえる。

3.「既存」公共施設等のZEB化・省エネ改修の考え方と進め方

省エネ改修の基本は断熱です。特に業務用施設ではエネルギー使用量の大半は空調によるものであり、これを削減するためには断熱化を行った上で空調設備を導入していくことで高い効果を得られることになります。

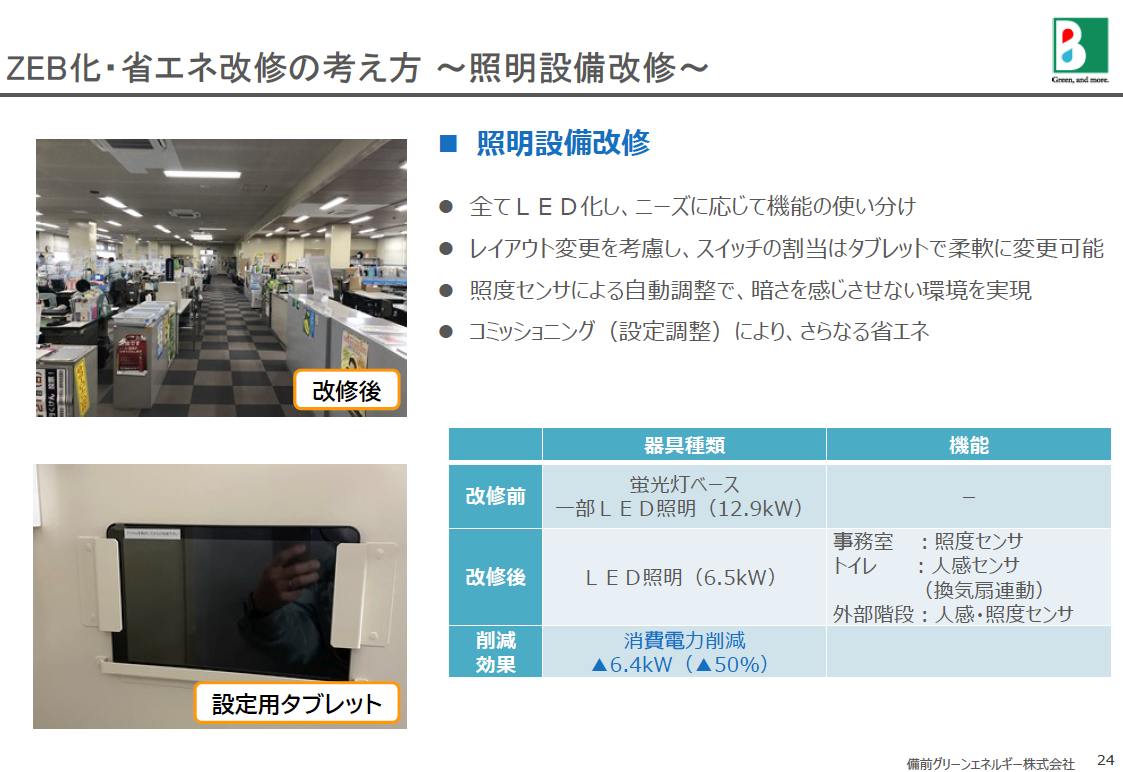

また、照明器具のLED化は一般的になっており、短期間で投資回収を図れます。近年では自動で照度を制御する人感センサ、照度センサ付きのものもあり、高い省エネ効果を得られます。

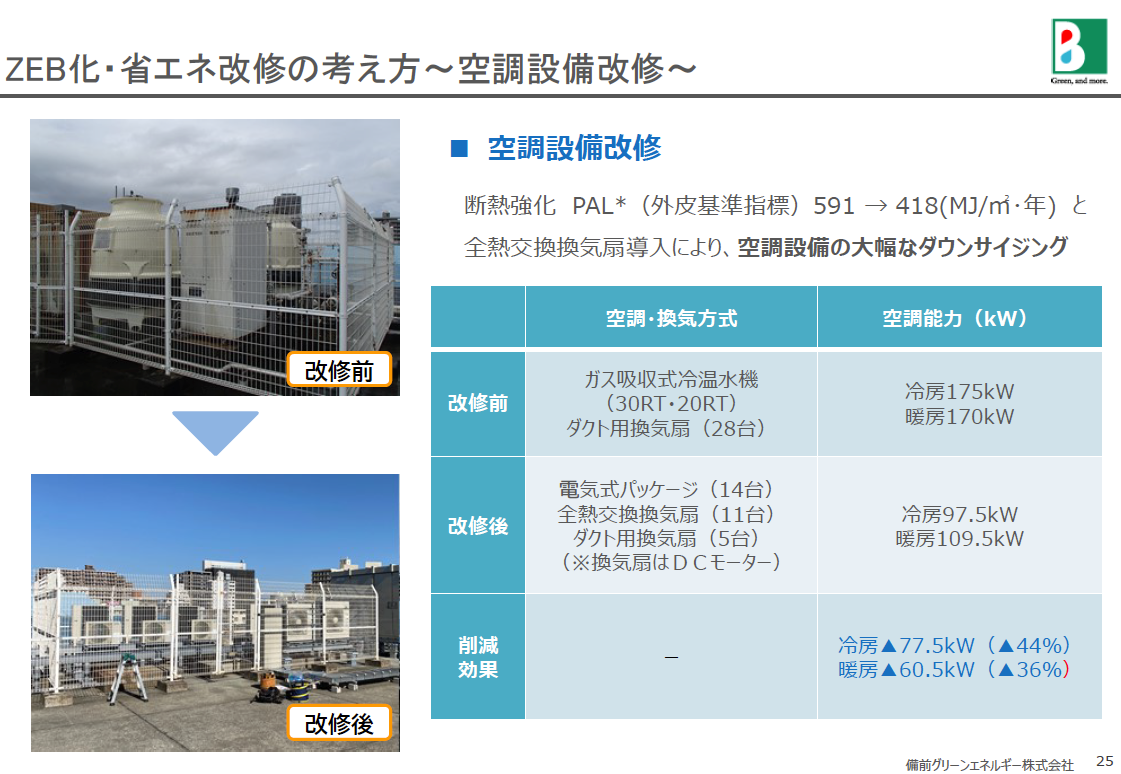

空調設備は断熱化を行った後、必要なエネルギー使用量に見合った能力のものにダウンサイジングすることが重要です。余裕を持ちすぎた設計となっている場合があるため、これを見直し、適正能力の空調機械を導入することで、初期導入コストの削減にもつながります。

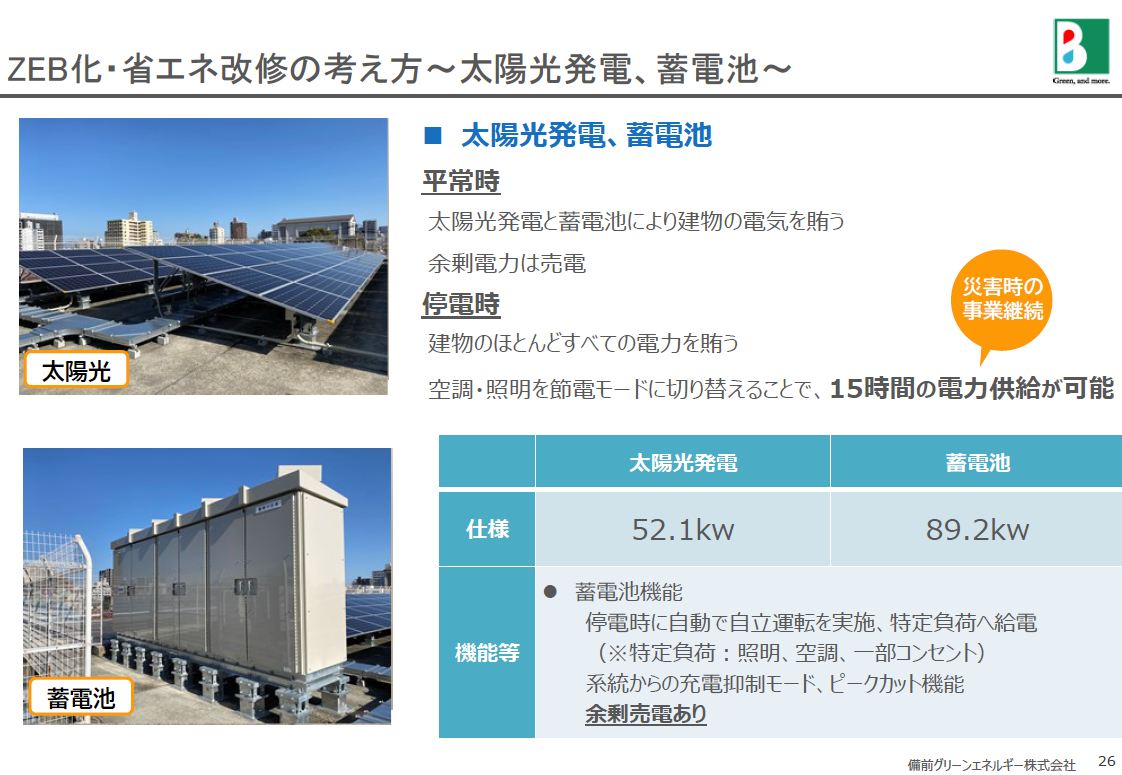

太陽光発電システムや蓄電池は、創エネだけではなく、余剰電力の売電、災害時の非常電源としての利用もできますので公共施設に設置する意義は高いと考えられます。

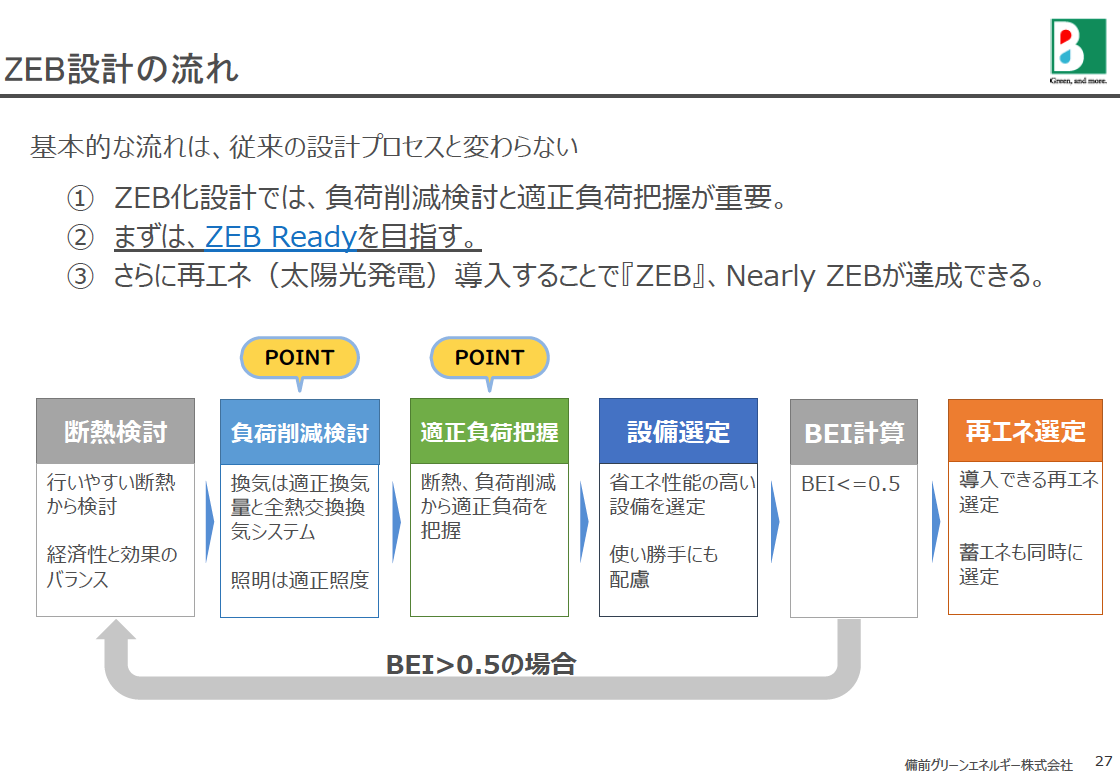

ZEBの設計は、従来の建築設計のプロセスとはあまり変わりませんが、負荷削減検討と適正負荷把握が非常に重要になります。また『ZEB』、Nearly ZEBを目指す場合は再エネ導入の検討も必要になります。

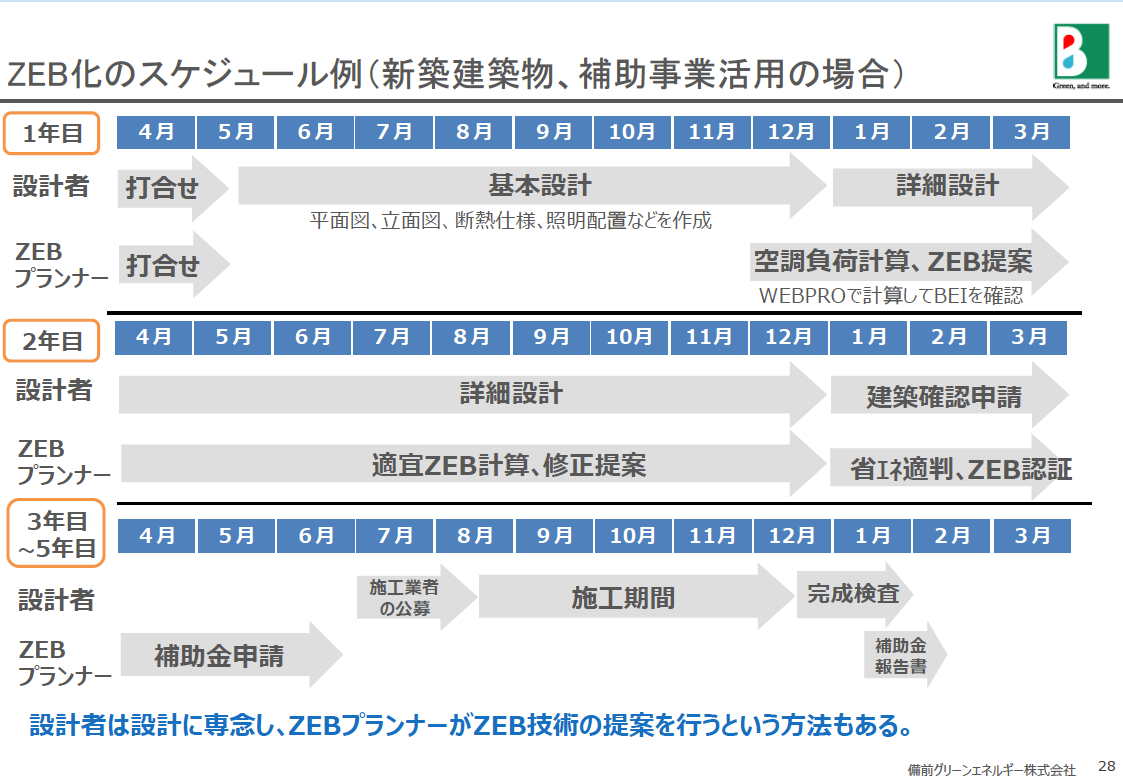

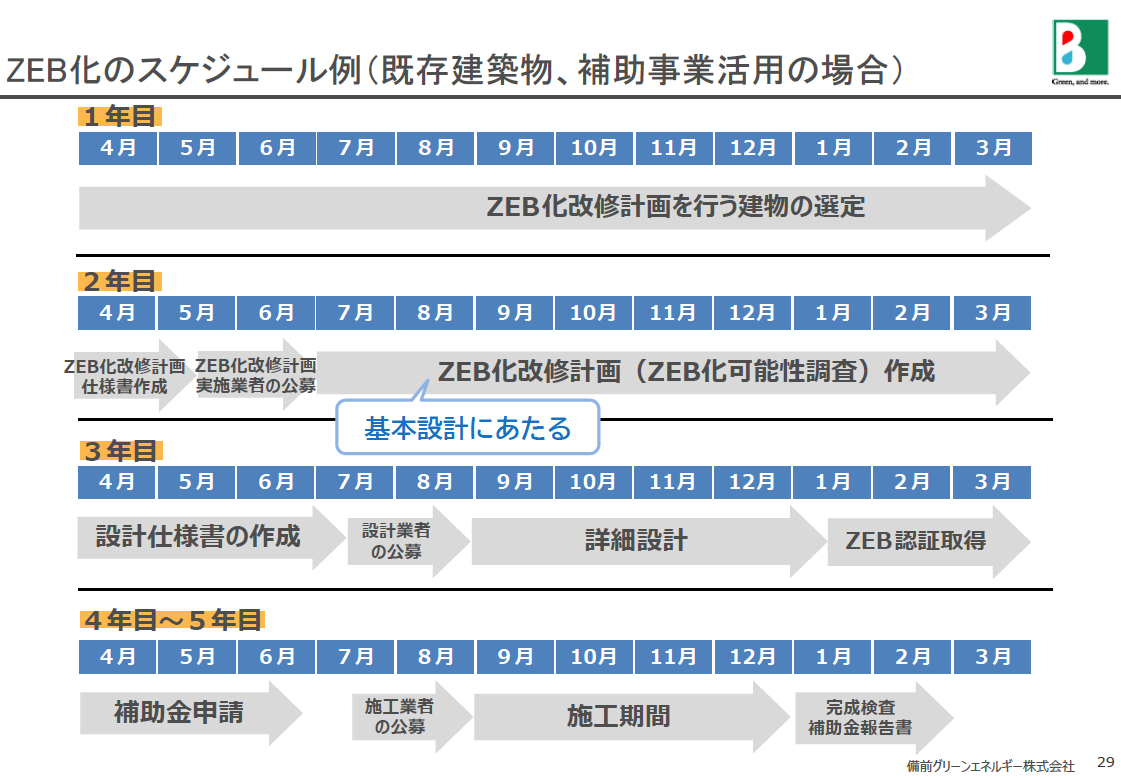

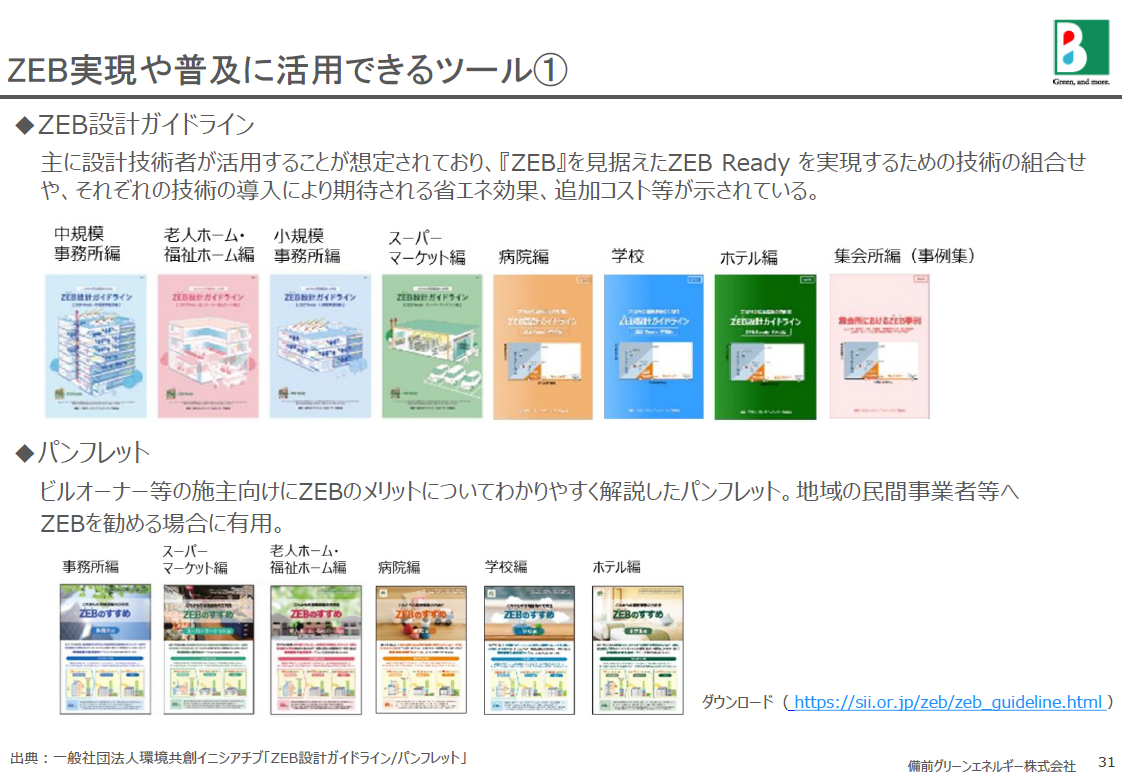

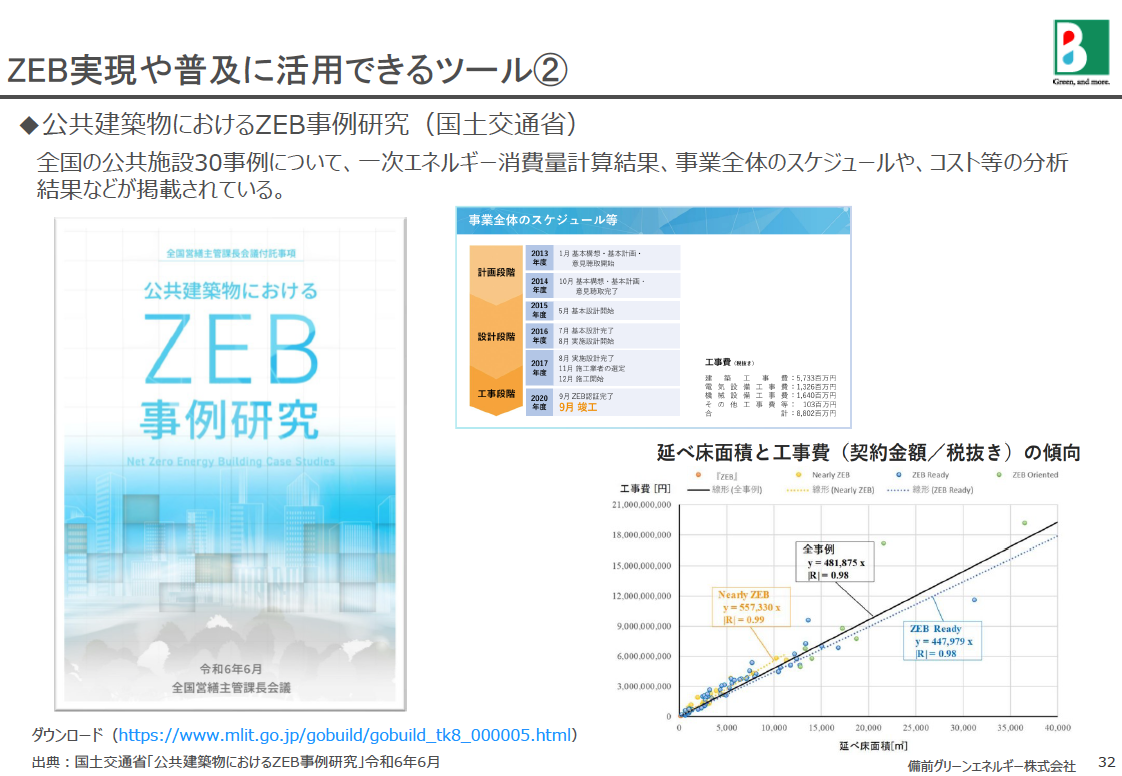

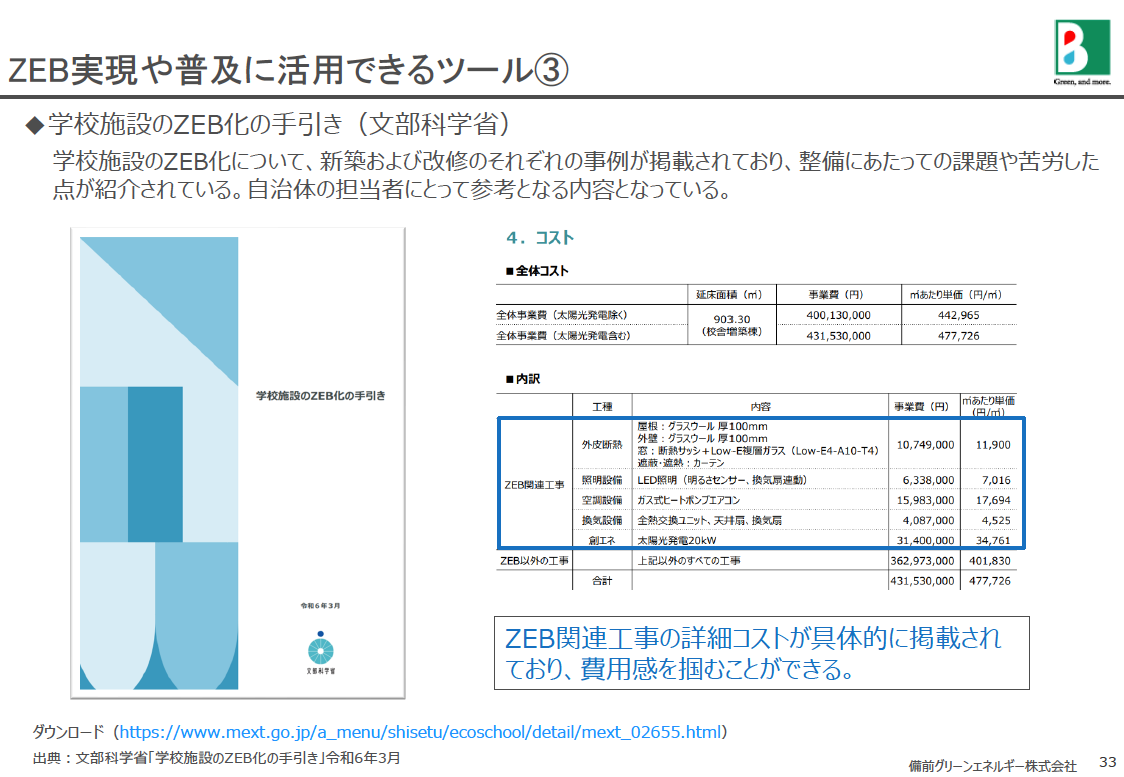

以下はZEB化のスケジュール、および計画の一例です。自治体の場合、ZEB化にかかる費用を明確にして計画することが重要になります。公共施設のほか、地域の民間事業者向けに、業態別、建物用途別のZEB実現に向けた設計ガイドラインなどのツールが刊行されています。

また、ZEB実現に活用できる補助事業は下記以外にも多数あり、施設に応じて最適なメニューを選ぶことが重要です。

4.ZEB化や省エネに向けて自治体ができること

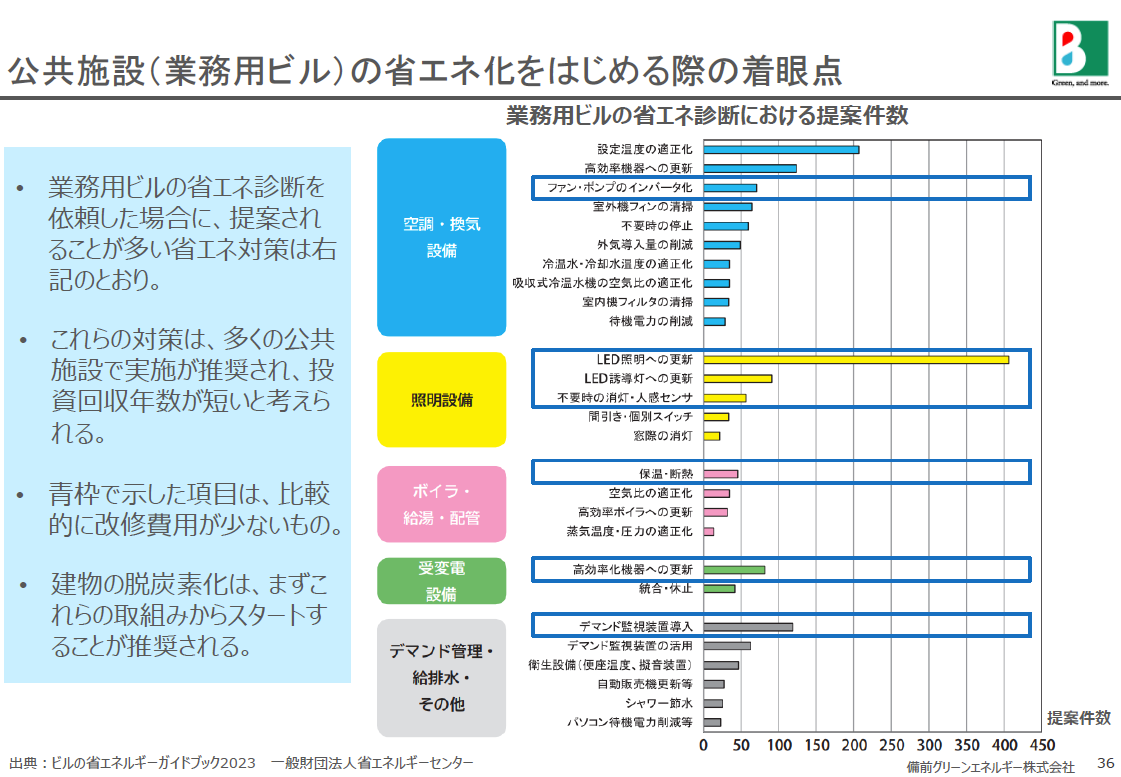

省エネ化に取りかかるにあたり、まずできることは何かを考えるための着眼点として、いくつかの推奨項目をご紹介します。

以下は、業務用ビルの省エネ診断で提案された項目をグラフ化したものです。特に青枠の項目は比較的投資コストが低く、省エネ効果が高いため、投資回収年数が短いものとなっています。

このほか、全熱交換換気扇が備わっているにも関わらず活用されていない事例が多くあります。自動換気モードを活用することにより空調効率を上げることができますので、まず職場の空調設備に自動換気モードがあるかを確認しましょう。この機能を活かすことで、空調設備の負荷を軽減でき、省エネ効果が期待できます。リモコン設定を「自動」や「全熱交換モード」にするだけで簡単に運用可能です。

自治体の地域へのZEB普及の施策の例を2件ご紹介します。

京都府は民間事業者と市町村に向けたZEBアドバイザー派遣事業において、施設へ導入可能なZEB技術、活用可能な補助事業、スケジュール等を無料で助言する支援を行っています。

鳥取県では「とっとり健康省エネ住宅「NE-ST」」という独自の省エネ住宅性能基準を設け、住宅の高効率化を進めています。普及にあたっては、事業者向け連続講座、スタートアップ補助金、省エネ計算サポート事業などの支援を行い、未だ取組めていない地域のハウスメーカーが、はじめの第一歩を踏み出せるような地域事業者への支援を行っています。ZEB普及についても同様であり、地域事業者が活躍することが重要となります。そのためには建築設計業務とZEBプランニング業務を別発注とすることが有効であり、ZEBの経験がない地域の設計事業者でもZEB建設に係われるような事業(弊社ではローカルZEB事業と呼んでいます)を行うことで、地域事業者の技術力向上につながります。

また、ZEB化にはZEBや省エネ建築物を設計するための技術や設計知見を有するZEBプランナーの関与が大きな影響をもたらします。環境省および経済産業省が実施しているZEBの補助事業についてはZEBプランナーの関与が必須となっています。

ZEBプランナーは以下より検索が可能です。

https://sii.or.jp/zeb/planner/search/

(一般社団法人環境共創イニシアチブHP)

5.地域脱炭素の第一歩を踏み出す自治体にZEBがオススメな5つの理由

脱炭素化を進めるにあたり、ZEBを勧めるのには5つの理由があります。

1.エネルギー使用量の削減を目的とした既存施設のZEB化であれば、明確な削減効果を算出することが可能となります。

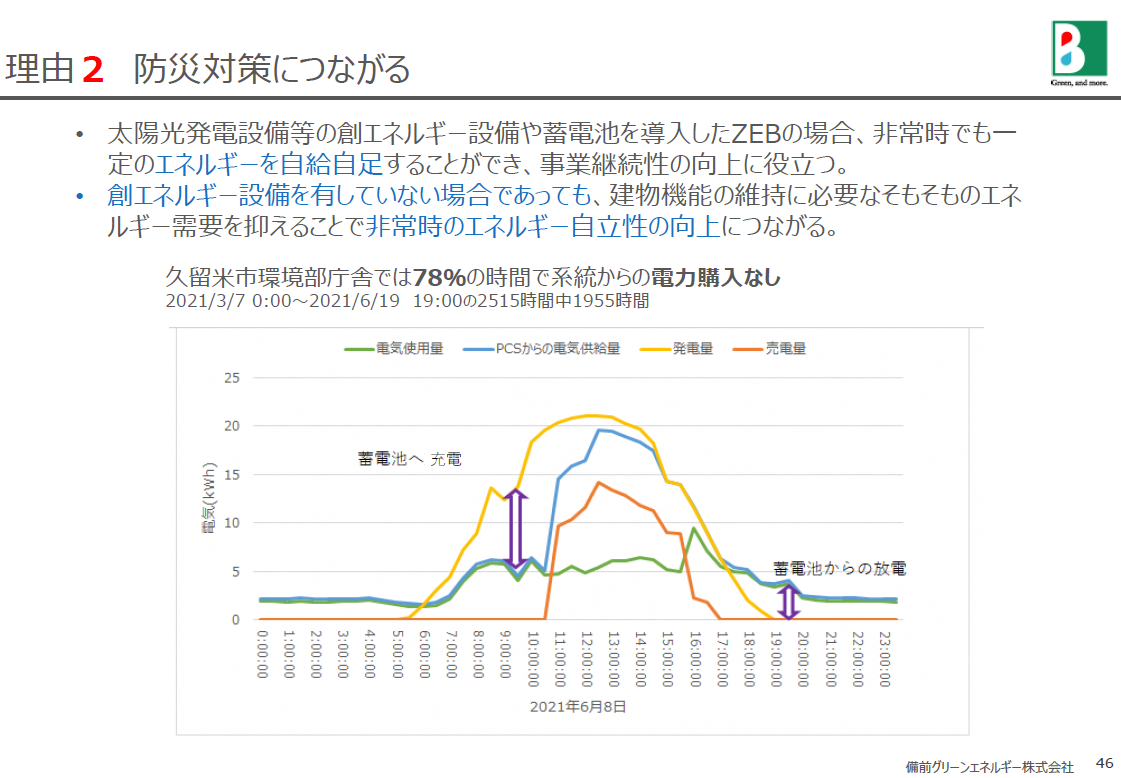

2.太陽光発電設備等の創エネルギー設備や蓄電池を導入したZEBの場合、非常時でも一定のエネルギーを自給自足することができるようになり、防災対策として活用できます。

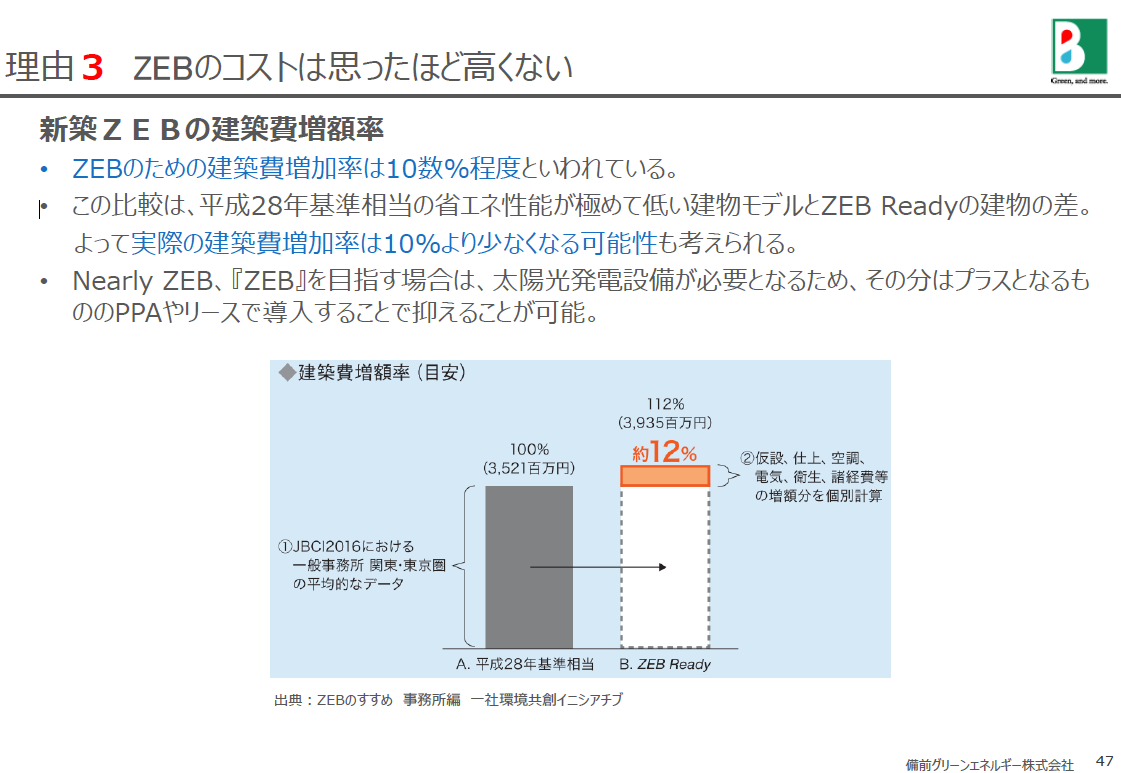

3.ZEBのための建築費増加率は10数%程度といわれており、従来型の建築物と比較しても大きな差はありません。

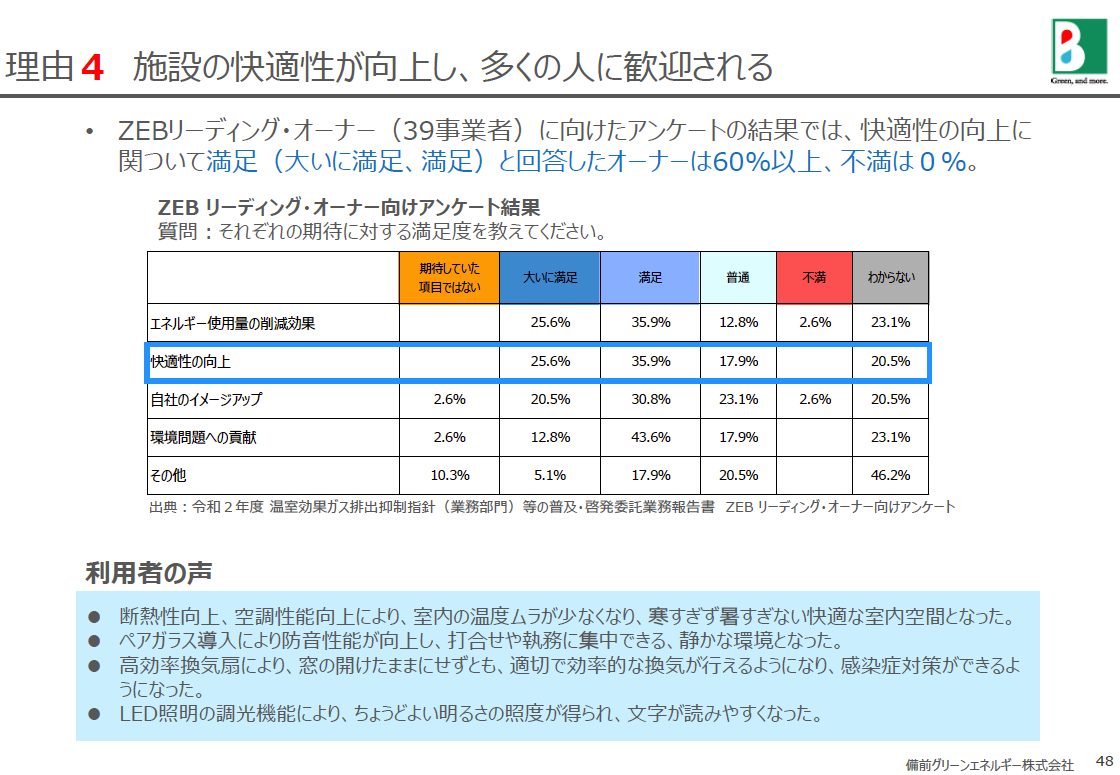

4.アンケートによれば、ZEBは防音効果や感染症対策にも活用できるといった回答もあります。快適性が向上することに伴って、業務効率の向上にもつながるため、多くの利用者にとって、いくつものメリットが期待できる取組みとなります。

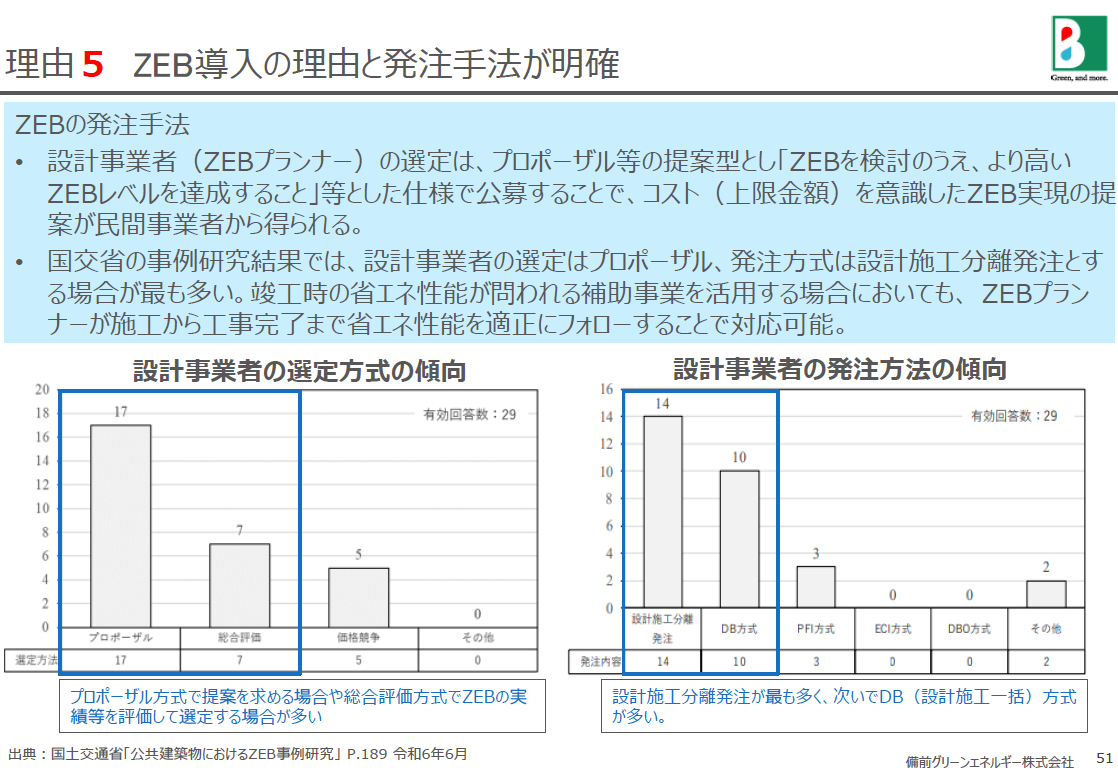

5.ZEB、ZEB Ready、Nearly ZEBといった目標を設定し、プロポーザル等の提案型の公募を行うことで、民間事業者からコストを意識した最適な提案を受けることができます。設計事業者の選定はプロポーザル方式で行い、設計施工分離発注で発注するケースが多くなっています。補助事業を活用する場合はZEBプランナーが施工から工事完了まで省エネ性能を適切に管理することで事業をスムーズに進めることが可能です。

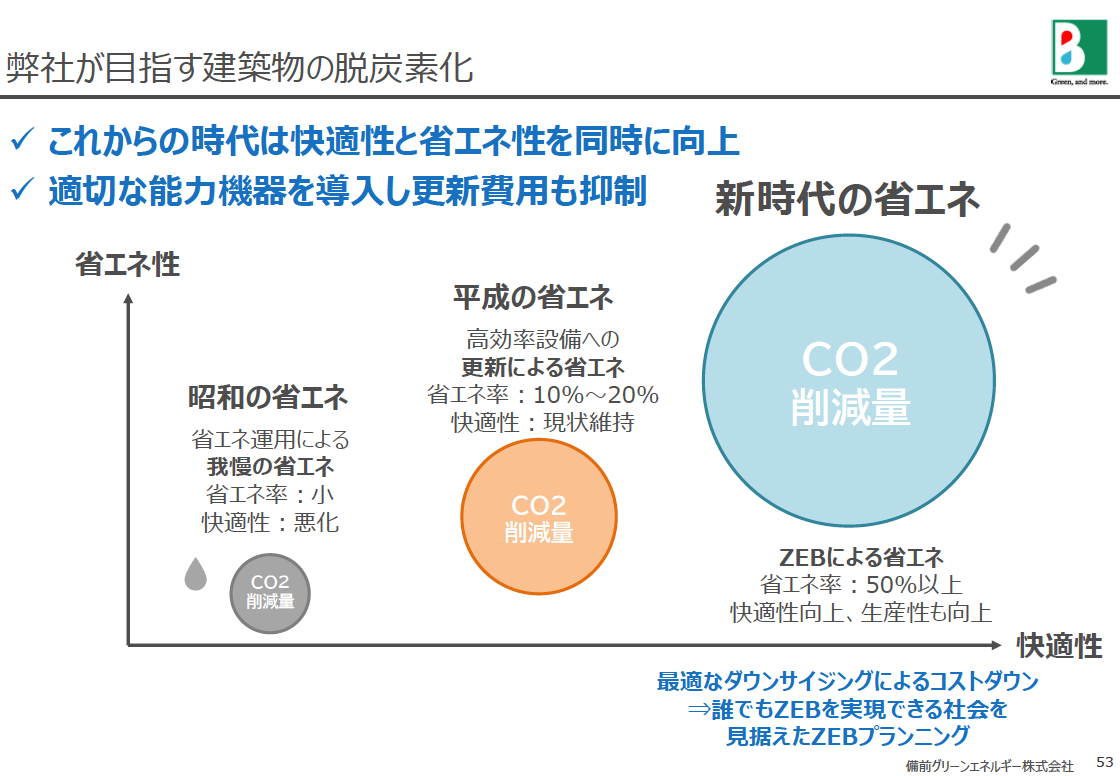

6.建築物の脱炭素化とは

これからの省エネは我慢の省エネではなく、快適性と省エネ性を両立させる時代となります。適切な能力の機器を導入することは省エネだけではなく、初期費用(イニシャルコスト)や更新費用(メンテナンスコスト)の削減にもつながります。必要な場所で必要な分だけエネルギーを使うという考え方が、誰もがZEBを導入できる社会を実現します。

テーマ4 自治体職員主導の建築物脱炭素化の事例

(久留米市環境部環境政策課 事務主査 佐々木翔一)

ポイント

- 既存技術の組み合わせによるZEB化

- 改修を俯瞰的に考える

1.改修の背景、ZEB化の検討

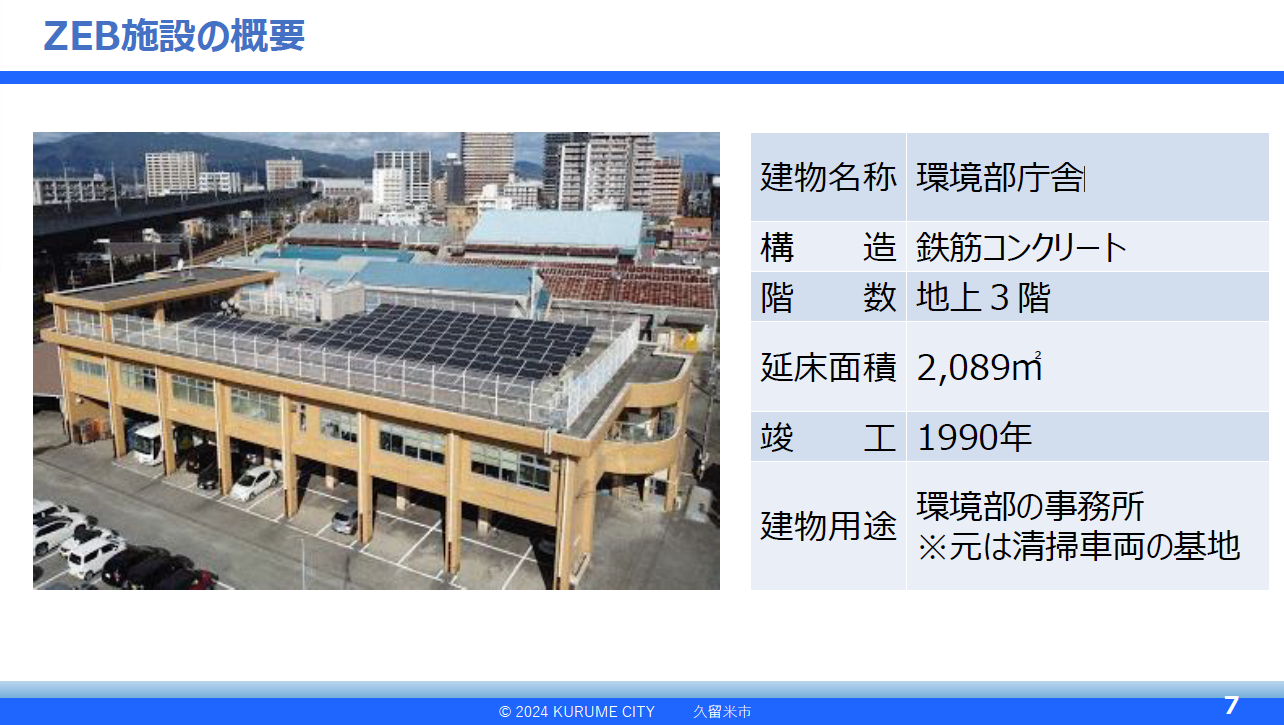

環境部庁舎はかつて清掃車両の基地として使用され、職員の休憩室やシャワー室を備えた施設でしたが、2017(平成29)年から庁舎として利用しています。

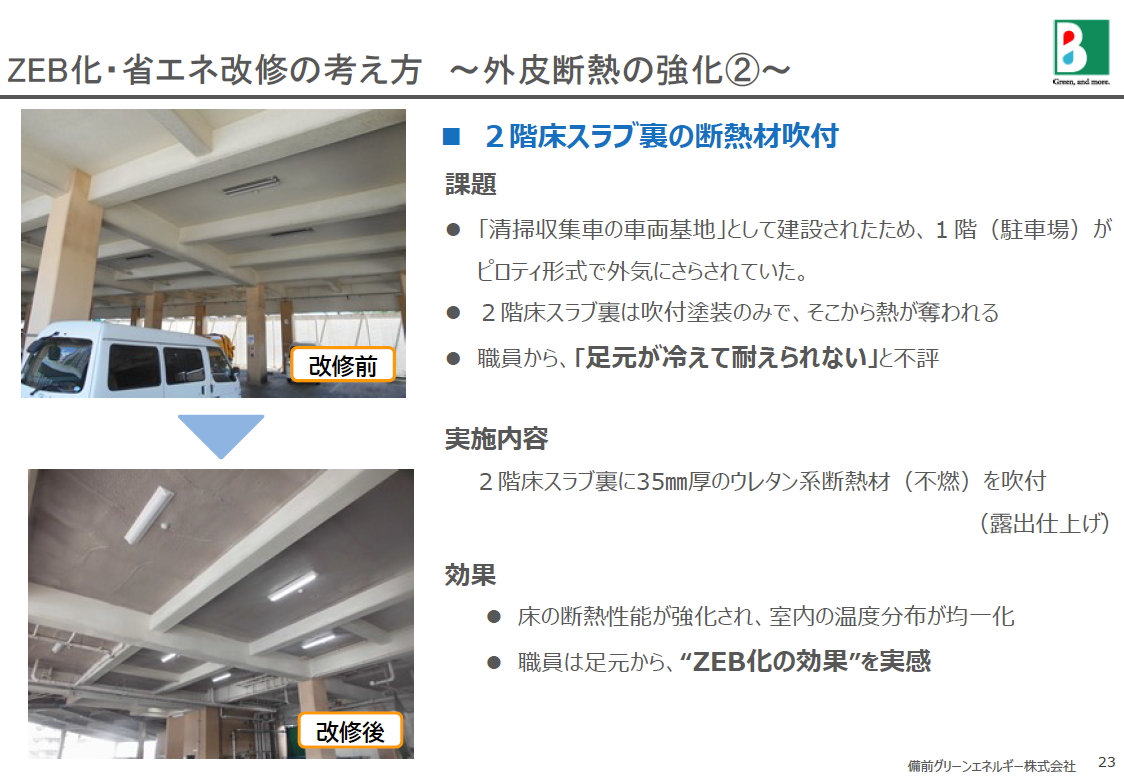

この施設は1階(駐車場)がピロティ形式で外気に晒され、天井は吹付塗装のみで、断熱効果が低く、建物の中が寒いといった問題を抱えていました。また、1990年の竣工以降、空調設備の入替を行っておらず、更新を検討する状況にありました。

さらに、市有施設からの温室効果ガス削減、既存建築物の長寿命化、施設改修コストとランニングコストの削減の必要性といった背景がありました。

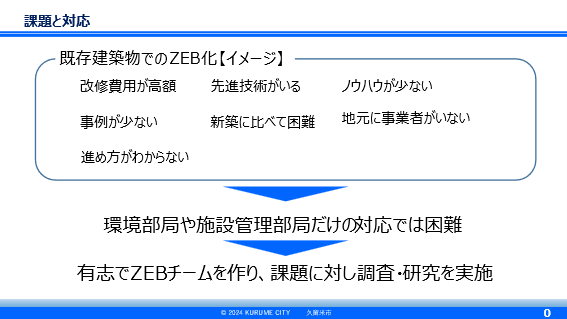

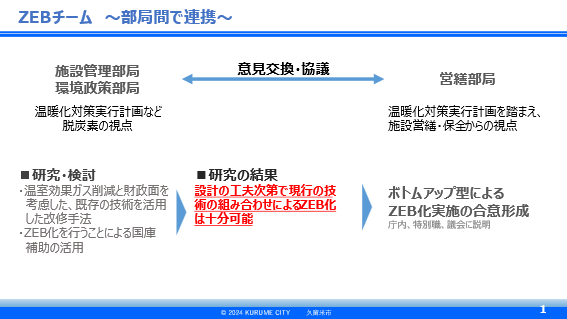

しかし、先進事例の少なさや、「改修費が高額ではないか」、「先進技術が要るのではないか」という懸念があったことから、環境部局の有志職員で構成されるチームを発足し、このZEBチームが調査研究を開始することとなりました。

ZEBチームは、他市の事例を調査し、設計事務所に聞き取りやZEBプランナーとの意見交換等、温室効果ガス削減と財政面を考慮した既存の技術を活用した改修手法や、ZEB化を行うことによる国庫補助の活用を研究・検討しました。その結果、ZEB改修は可能であるという判断に至りました。

改修内容としては、「エアコン更新」、「執務環境改善」、「省エネ化」、「ランニングコスト低減」といった課題に、「建物の断熱性を高める」「空調設備の高効率化」で対応する方向で検討を行いました。

なお、久留米市ではその他8施設についてもZEB化改修の可能性調査を実施しています。調査対象は、主に「空調改修が必要であること」、「長期的な活用が見込めること」、「既に断熱性が高い建物であること」の3点に重点を置いて選定しています。調査では、外皮性能及び設備内容、再エネ設備等の導入内容、費用対効果等を検討し、ZEB化が可能であるかどうかを判断しています。

2.ZEB化改修の実施

最初に、環境部庁舎では以下の断熱改修を行いました。

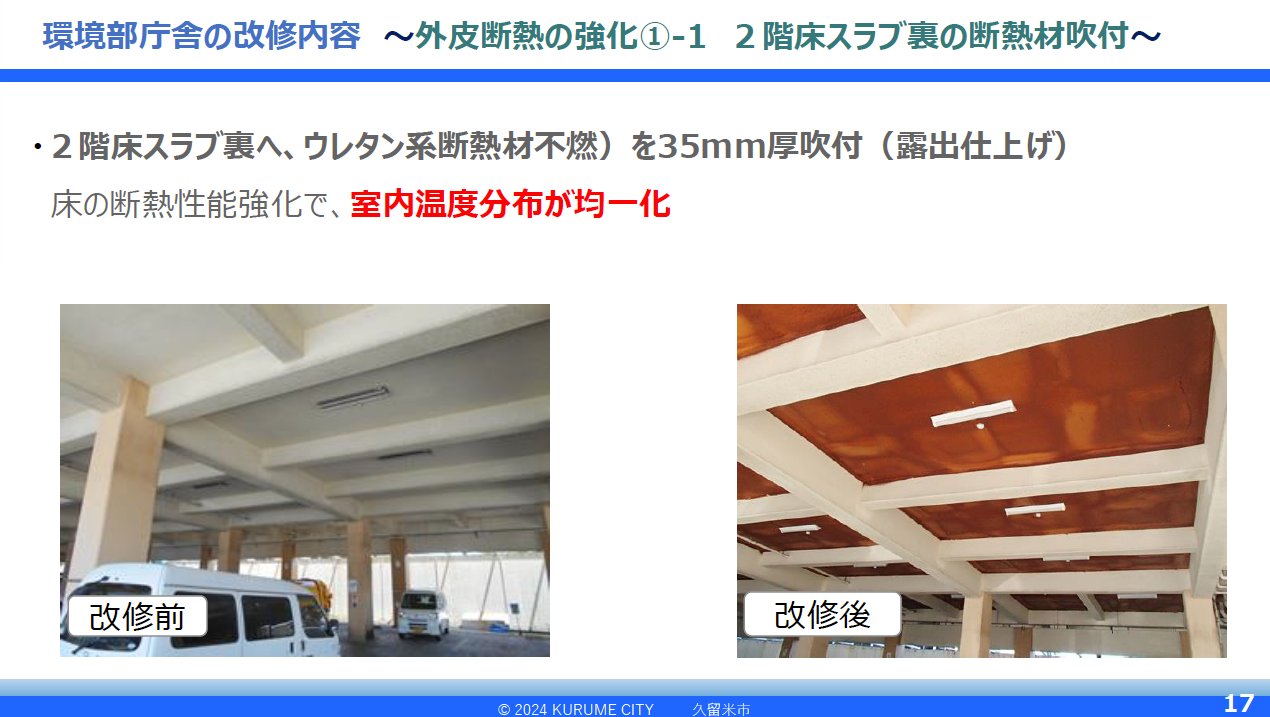

まず、2階床スラブ裏です。ウレタン系断熱材で吹付(露出仕上げ)し、外皮断熱を向上させました。これにより室内温度分布が均一化されました。

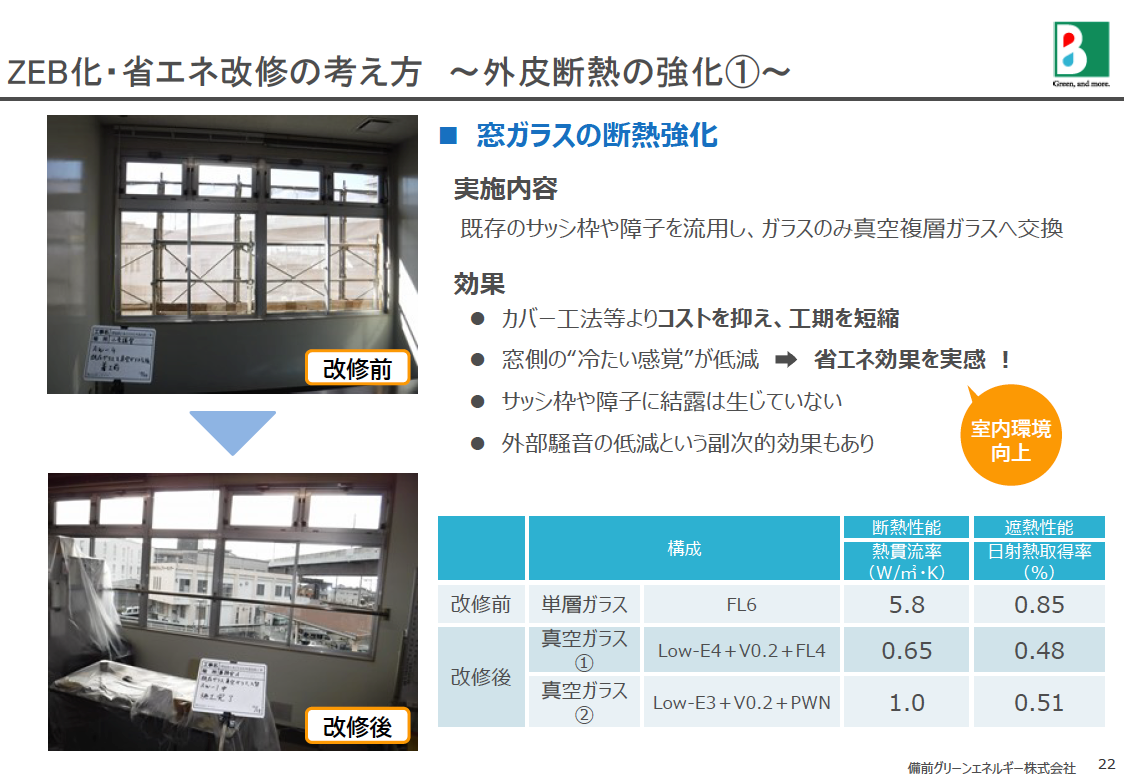

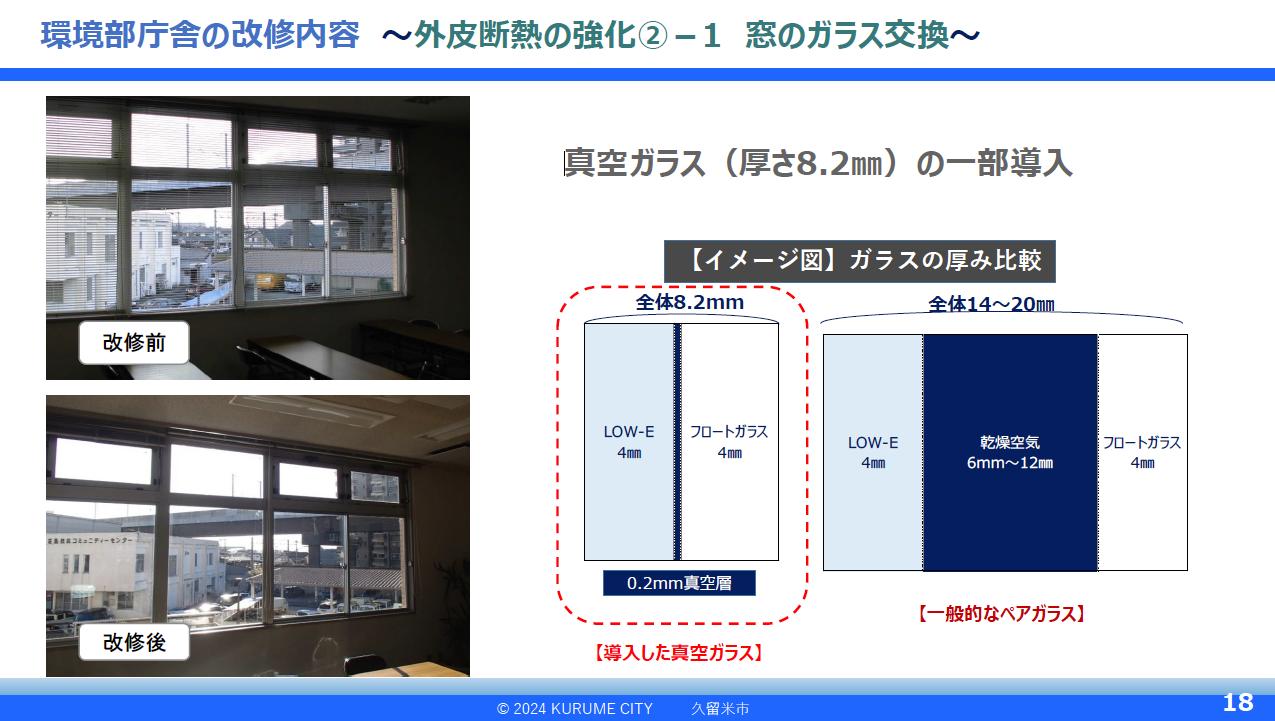

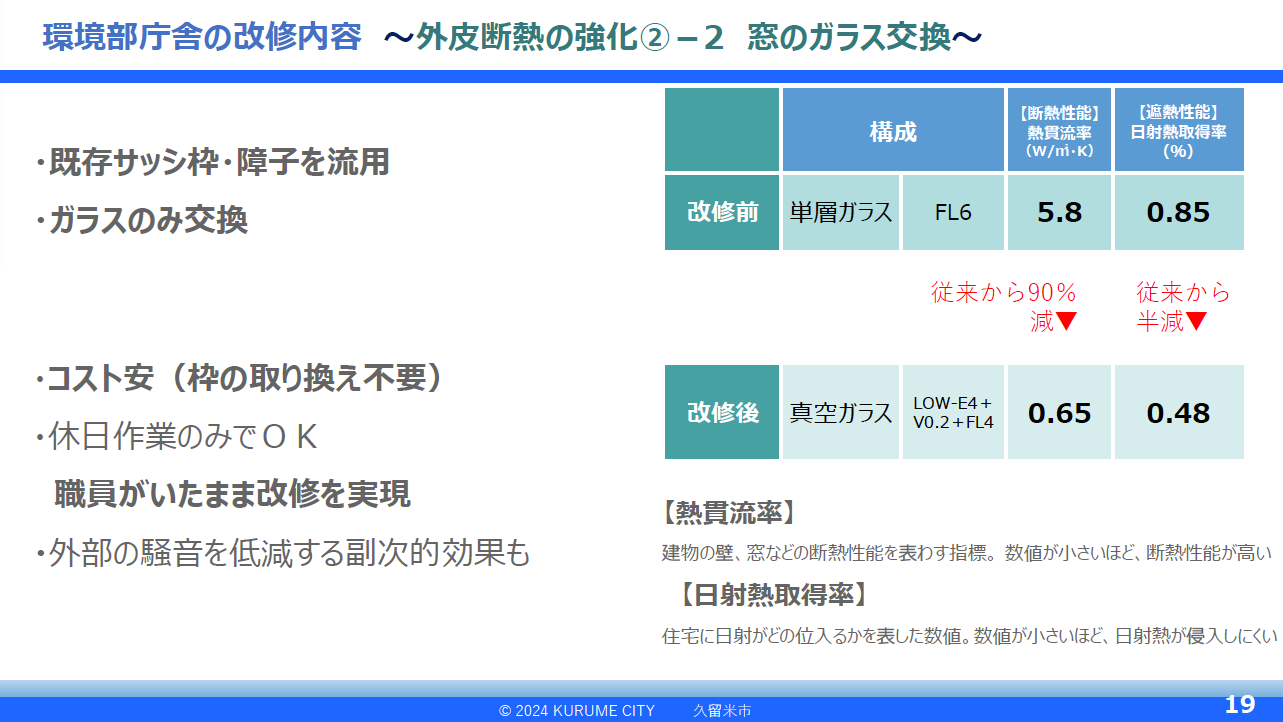

続いては窓ガラスの交換です。4mmのLOW-Eガラスと4mmのフロートガラスの間に、0.2mmの真空層を持つ真空ガラスを導入しました。真空ガラスは一般的なペアガラスよりも薄く単層ガラスと厚さが変わらないため、窓枠を変えることなくガラスを入れ替えることができ断熱性を向上させることができました。また、導入コスト削減にも繋がりました。さらに、真空ガラスは断熱性を上げるだけではなく、騒音を削減するといった副次的効果も得ています。

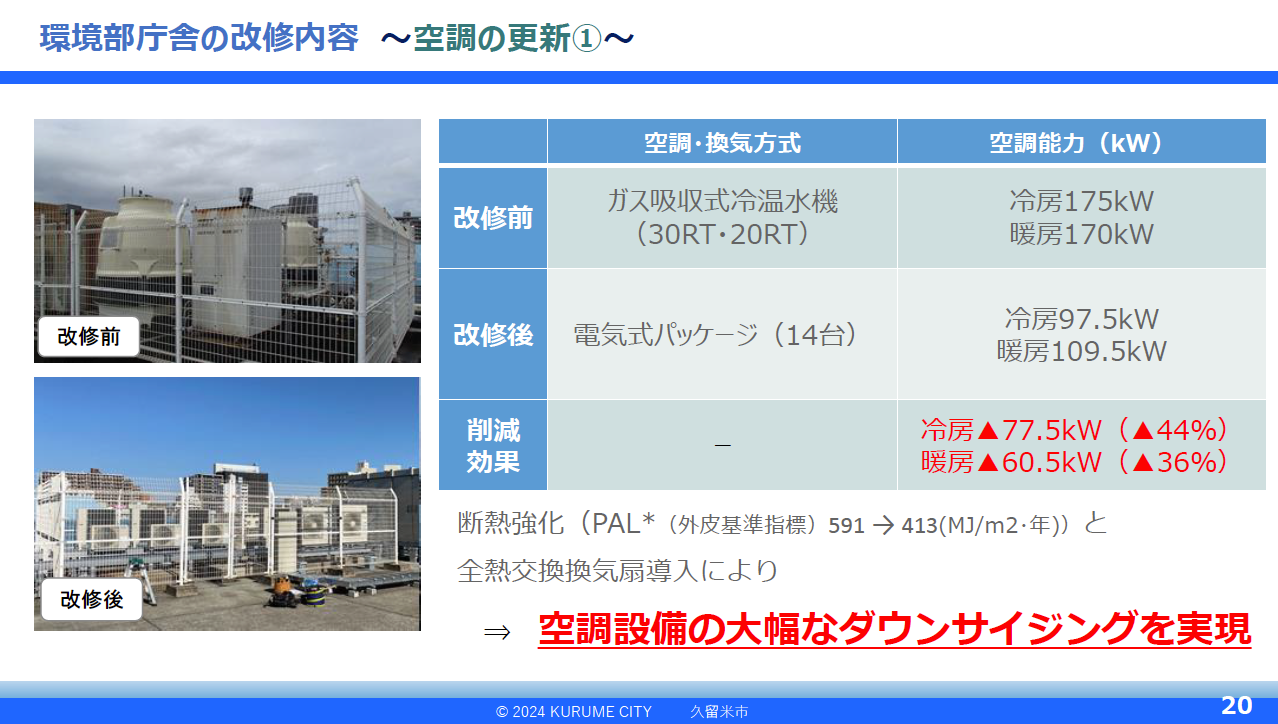

空調の改修では、従来使用していたガス吸収式冷温水機から電気式パッケージに更新しました。断熱性の向上を同時に行うことで、機器のダウンサイジングが可能になり、導入コスト削減と、エネルギー使用量の大幅な削減を実現しました。

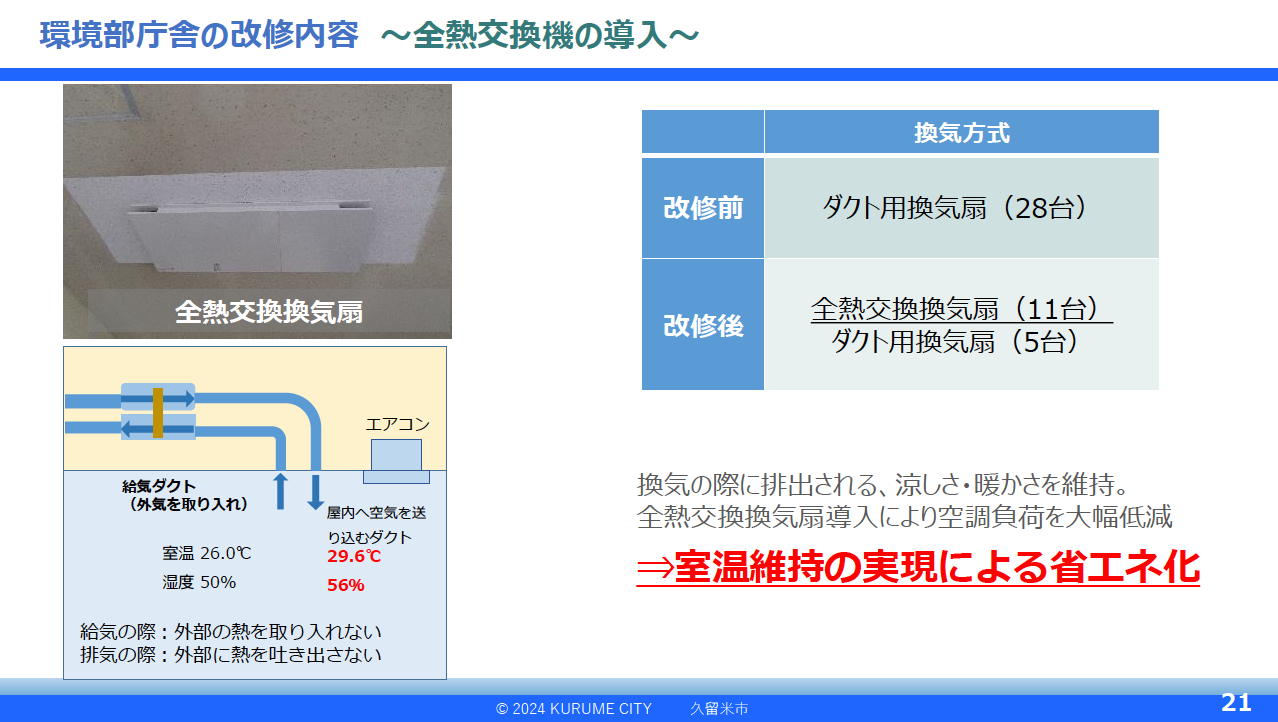

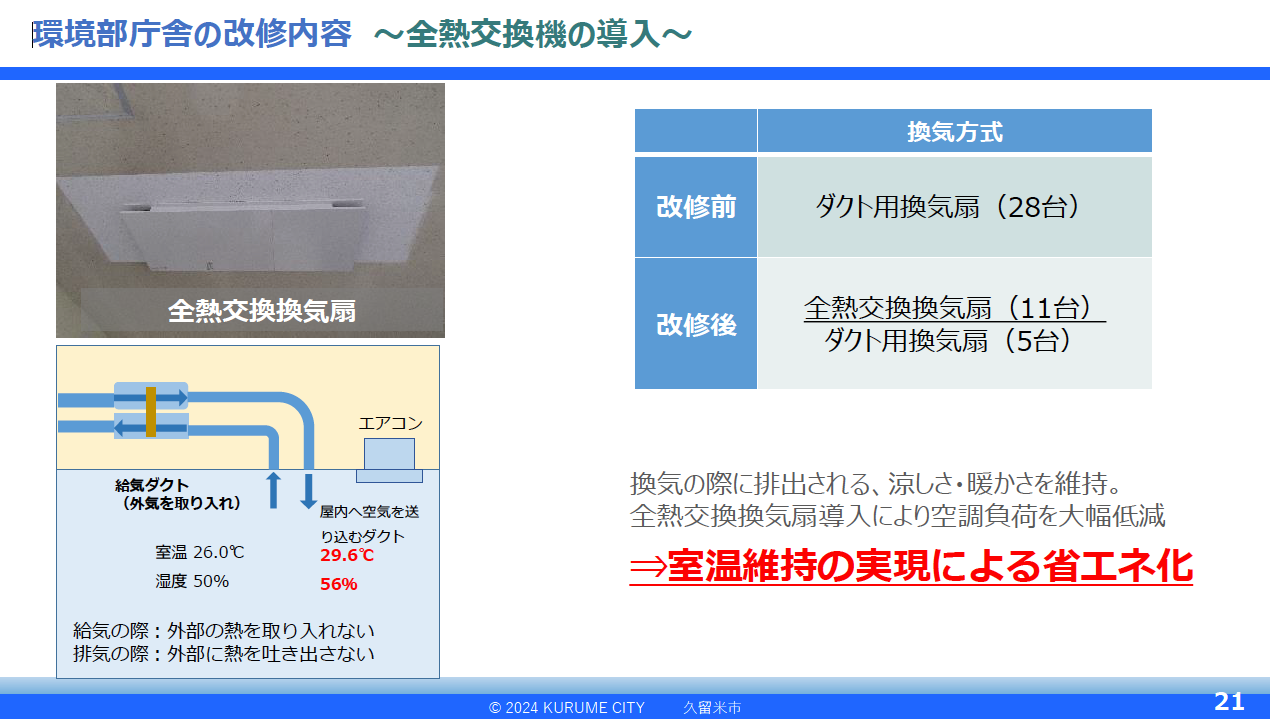

換気扇は、改修前はダクト用28台でしたが、全熱交換換気扇11台を導入してダクト用換気扇5台にし、室温の維持と省エネ化を両立しています。

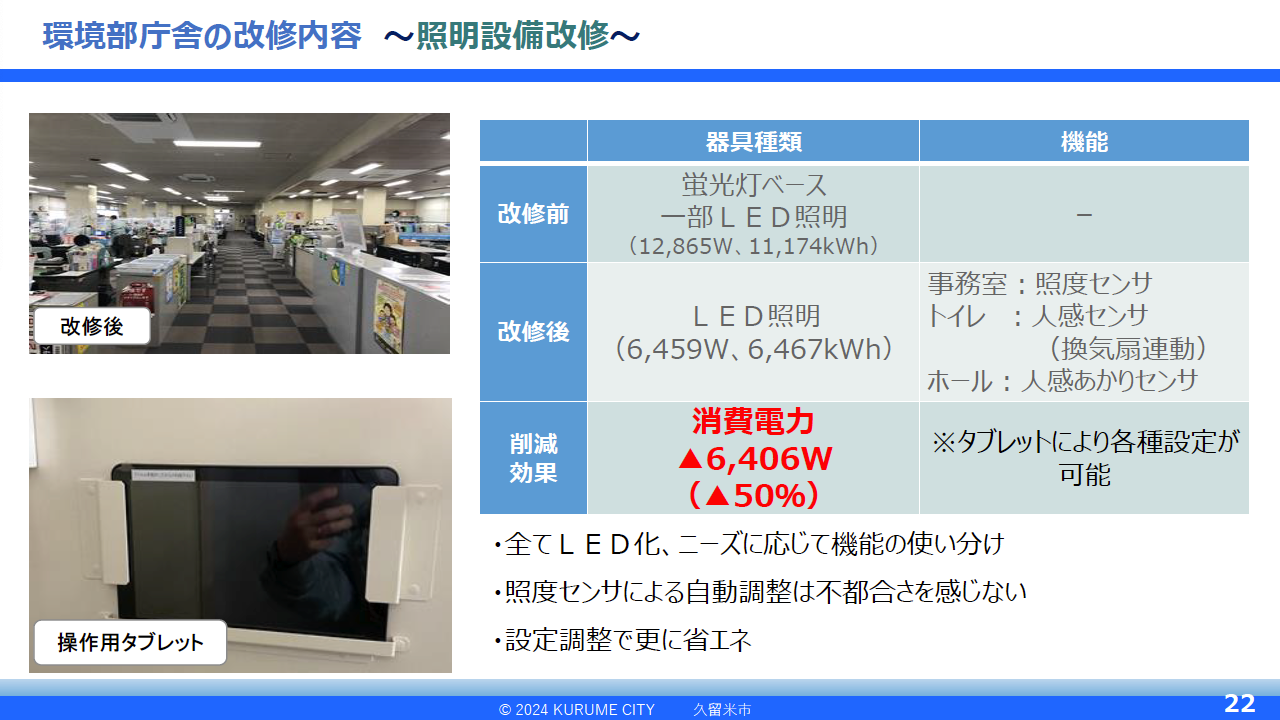

照明は、全LED化を行い、照度センサ、人感センサ等を導入したことにより消費電力を50%削減しました。改修前は無駄な照明を消す声掛けを職員が行なっていましたが、センサ機能の導入により、職員の負荷をなくす役割も果たしています。

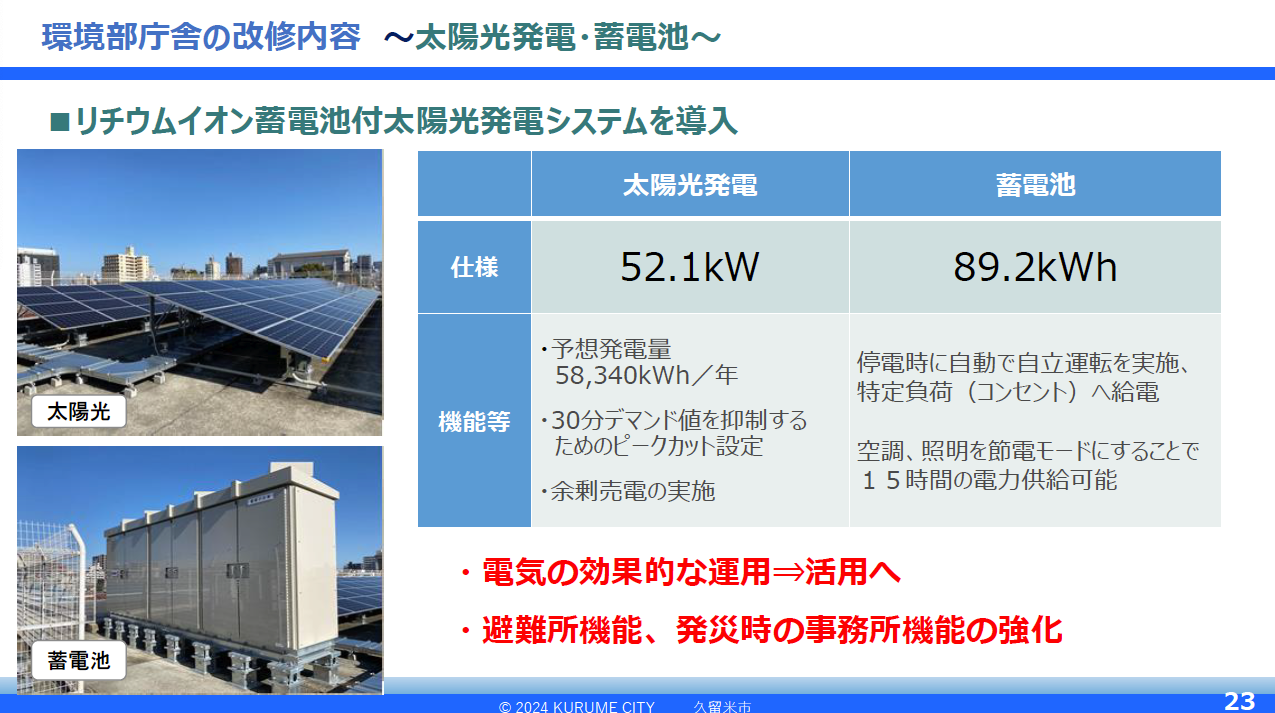

さらに太陽光発電設備発電システムと蓄電池を導入し、災害発生時の事務所機能を維持する役割も担っています。同時にEV車と可搬式インバータを導入し、災害時の備えとしてだけではなく、イベント時のCO2フリー電源としても活用されています。

同時にBEMS(Building Energy Management System)を活用し、デマンド管理や電力使用量の見える化を行い、運用改善を図っています。

環境部庁舎は、「この施設でしかできない改修」は行っておらず、汎用的な設備で『ZEB』を実現しています。また、設計業務はプロポーザル方式で発注し、工事は種別ごとに入札で発注を行なっています。これにより地元業者への発注、他施設へのノウハウの共有を実現しています。

3.ZEB化改修の効果

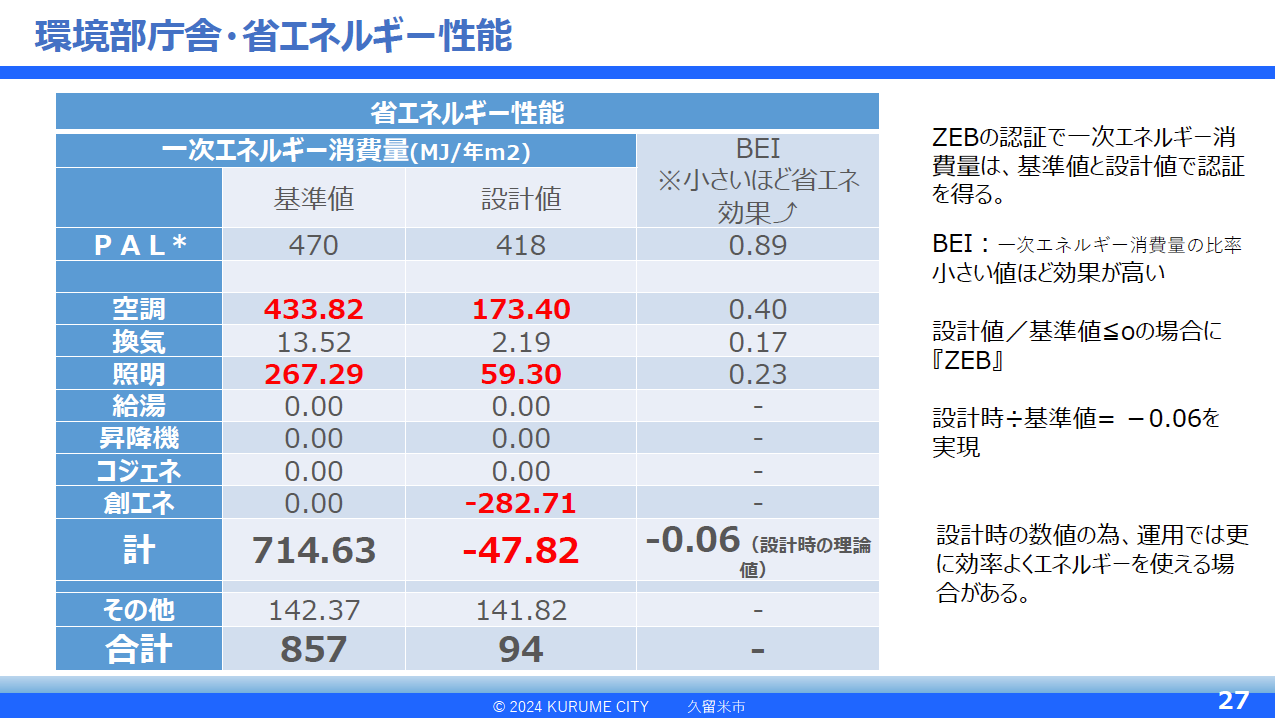

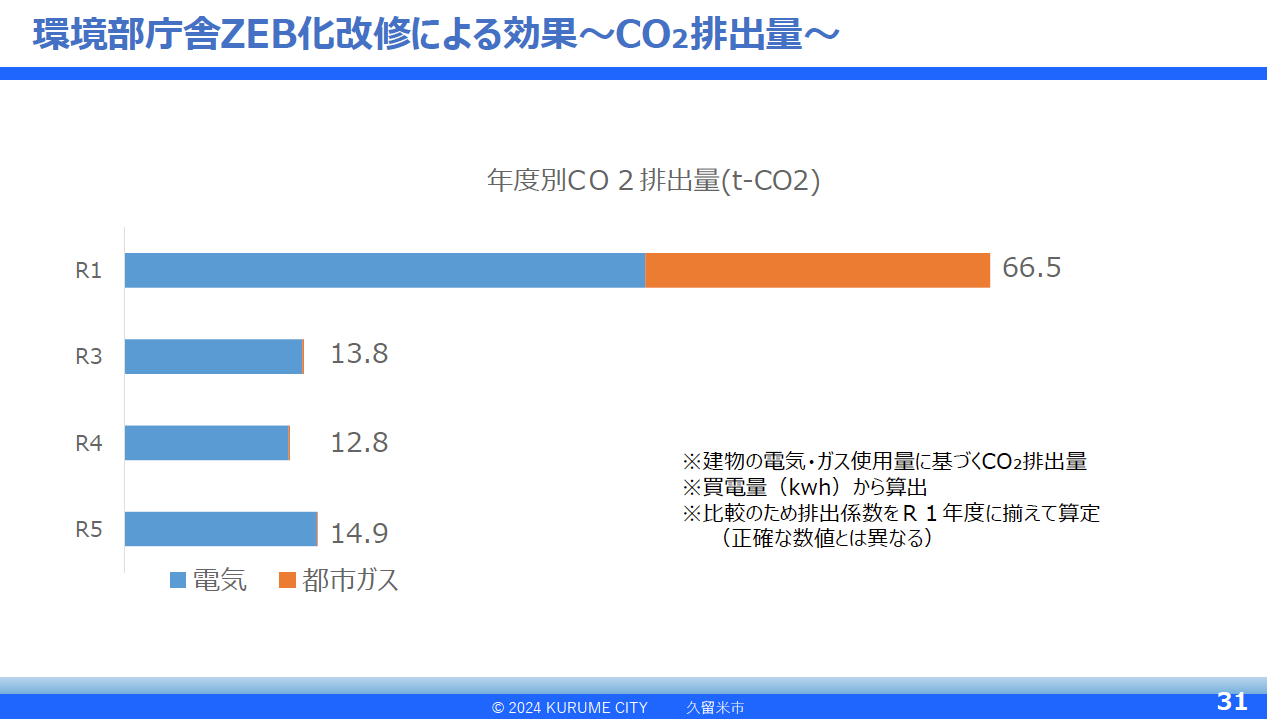

環境部庁舎の省エネルギー性能は、特に空調と照明で大きな効果が得られています。

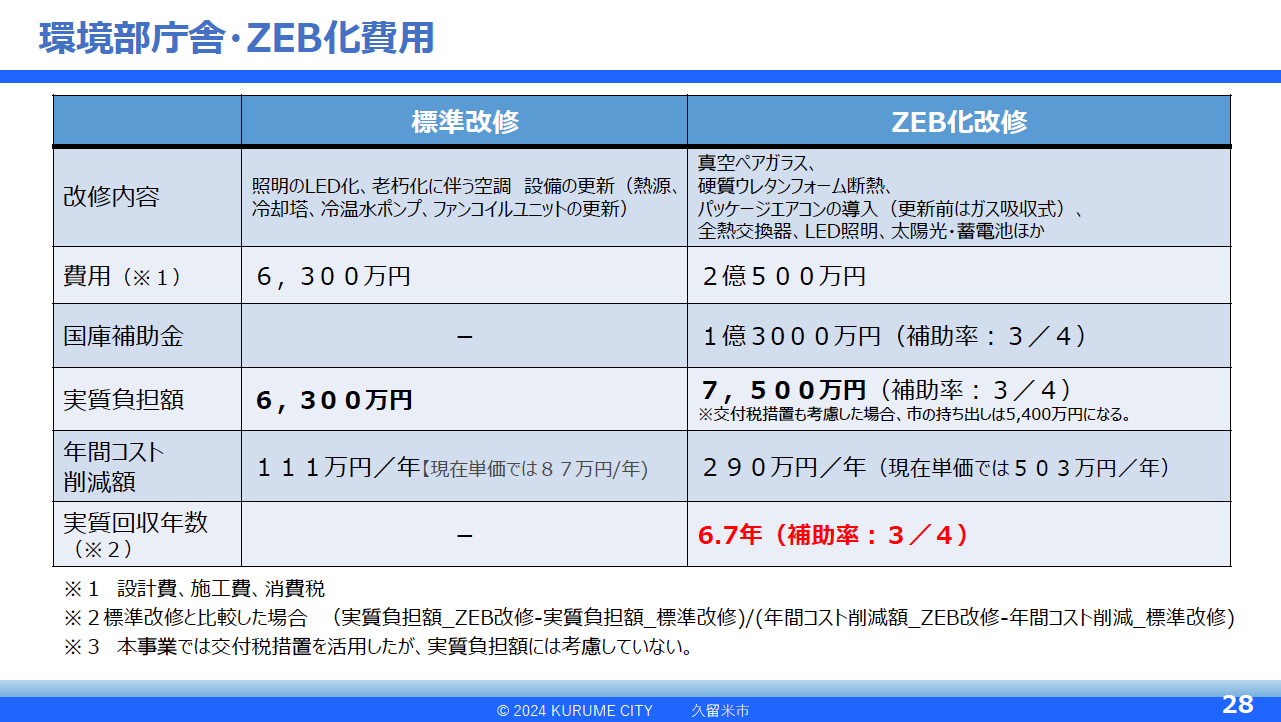

標準的な改修とZEB化改修の費用を比較すると、ZEB化改修には大きな費用がかかります。しかし、財源として国庫補助金が採択されたこともあり、交付税措置を勘案すると実質的な負担額は標準的な改修よりも軽減することができました。なお、標準的な改修を行った場合と比較した費用負担の実質回収年数は6.7年となります。

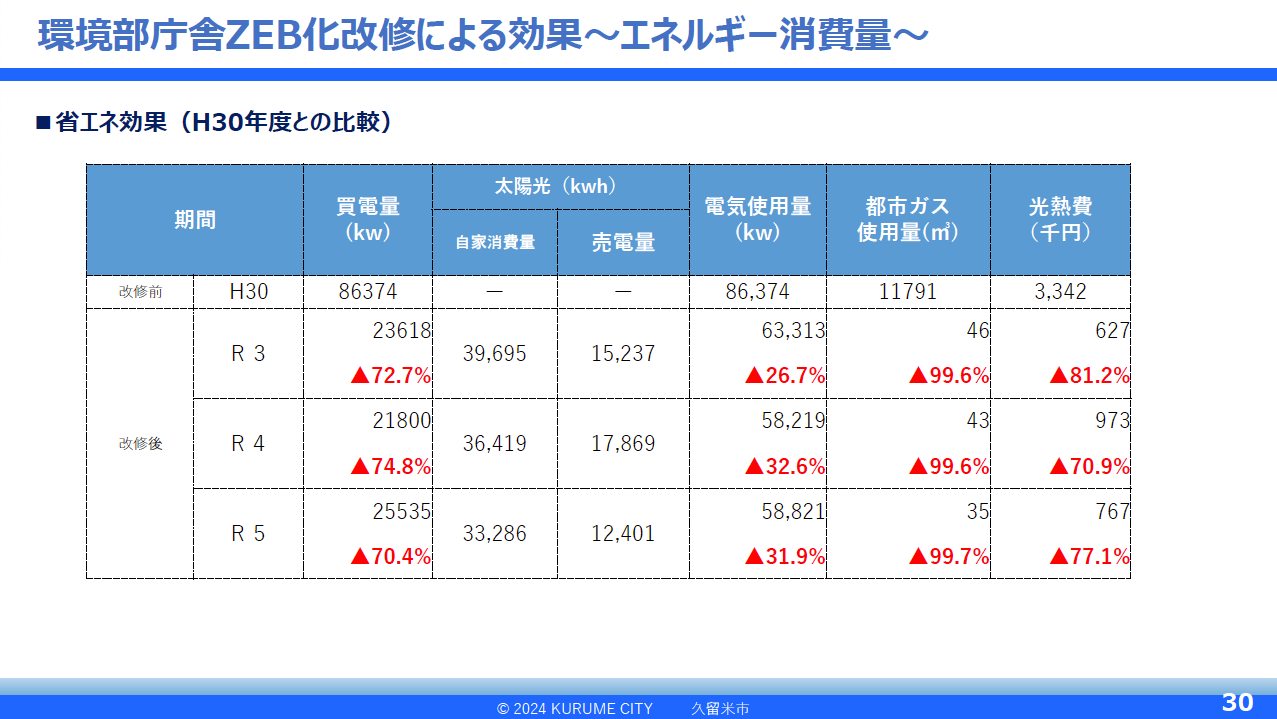

改修前と後でのエネルギー消費量を比較すると、省エネによる電力使用量と、創エネ・省エネによる買電量の減少が顕著に見られます。

ガス使用量については空調機器の電化により100%近い削減となっています。

ZEB化改修は大幅なCO2排出量削減にも寄与し、コストに見合う、あるいはそれ以上の大きな効果を得ることができました。

4.ZEB改修実現のポイント

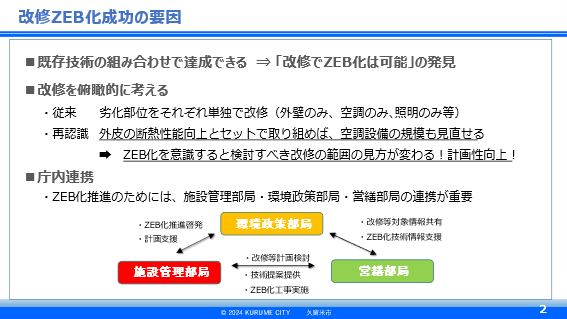

ZEB化改修を実現できた理由として大きく分けて3つのポイントがあります。

一つめは既存技術の組み合わせで達成できると発見できた点です。特に新築だけはなく、既存施設の改修でもさまざまな課題を具体的に整理し、検討し、専門家の協力を得ることで、ZEB化が可能であるという発見ができました。

二つめは改修を俯瞰的に考えることです。従来であれば空調に不具合が発生した際は空調だけを改修していましたが、建物全体を俯瞰的に考え、空調を効率的に運用するために断熱性を高めるなどの検討を行うことで、設備の性能の適正化やコストダウンを図ることができました。

三つめは庁内の連携です。施設管理部局と環境部局、営繕部局とが連携することによって多様な視点で検討することができ、それぞれの負担も減らすことができます。

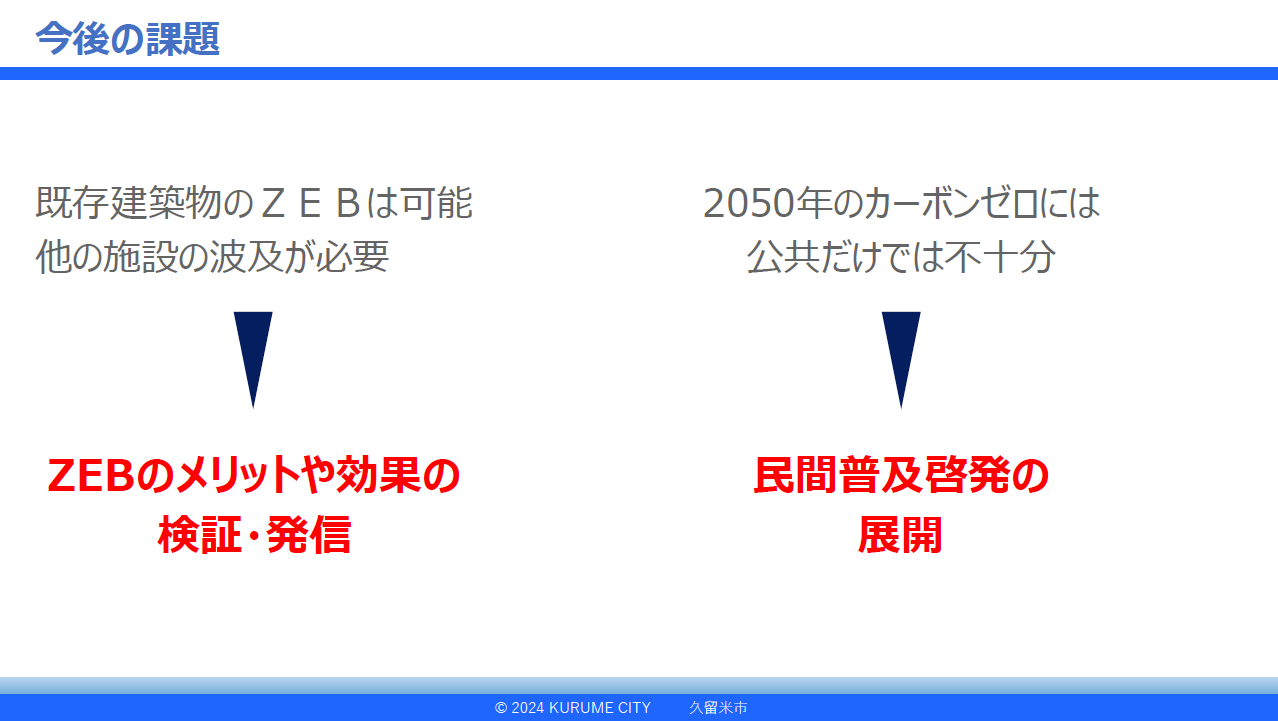

5.今後の計画、課題

久留米市では、3施設がZEB化改修を完了しており、現在改修中が2施設、今後改修予定が3施設となっています。

久留米市では、これらのZEB事例を他の施設に波及させるため、ZEBのメリットや効果の検証・発信を行うことが重要であると考えています。また、2050年ゼロカーボンシティの実現には、公共施設だけではなく民間へのZEB化の普及が不可欠であり、ZEBのメリットや効果などを普及啓発していきます。