第4回 地域脱炭素の具体施策1(Jクレジット、ソーラーシェアリング、生ごみバイオガス)

テーマ1 J-クレジット(仕組み、審査フロー、売り方のコツについて)

(株式会社エスプールブルードットグリーン 取締役社長 八林 公平)

ポイント

- J-クレジットは省エネや再エネ設備の導入等による温室効果ガスの排出削減・吸収量を、排出権として取引することができる仕組みの一つ

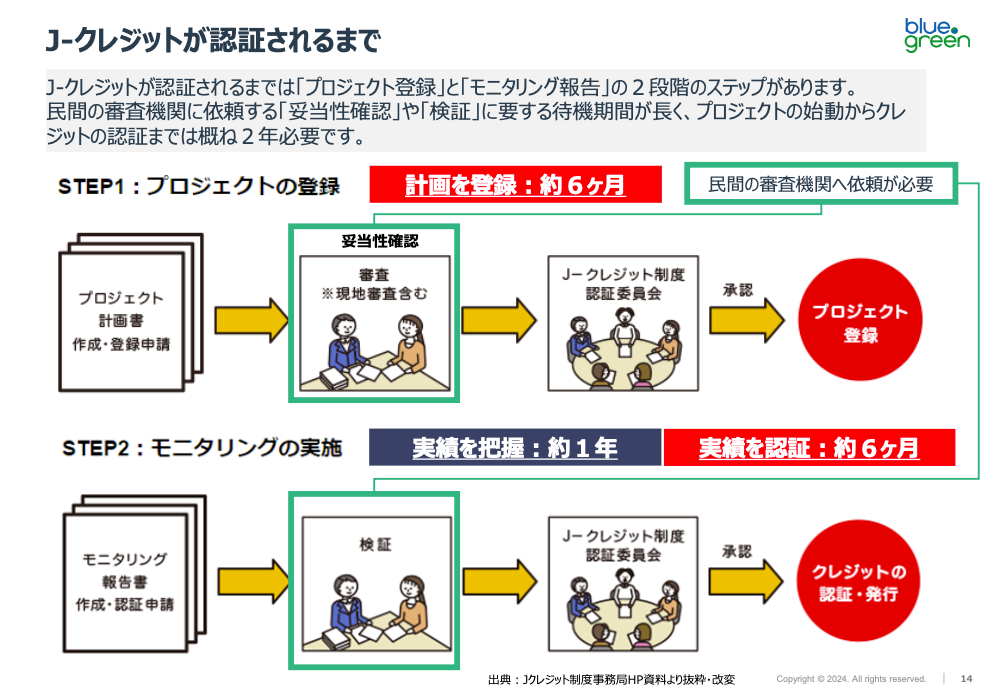

- 認証は認証機関が行い、初回の認証に至るまで約2年の期間を要する。

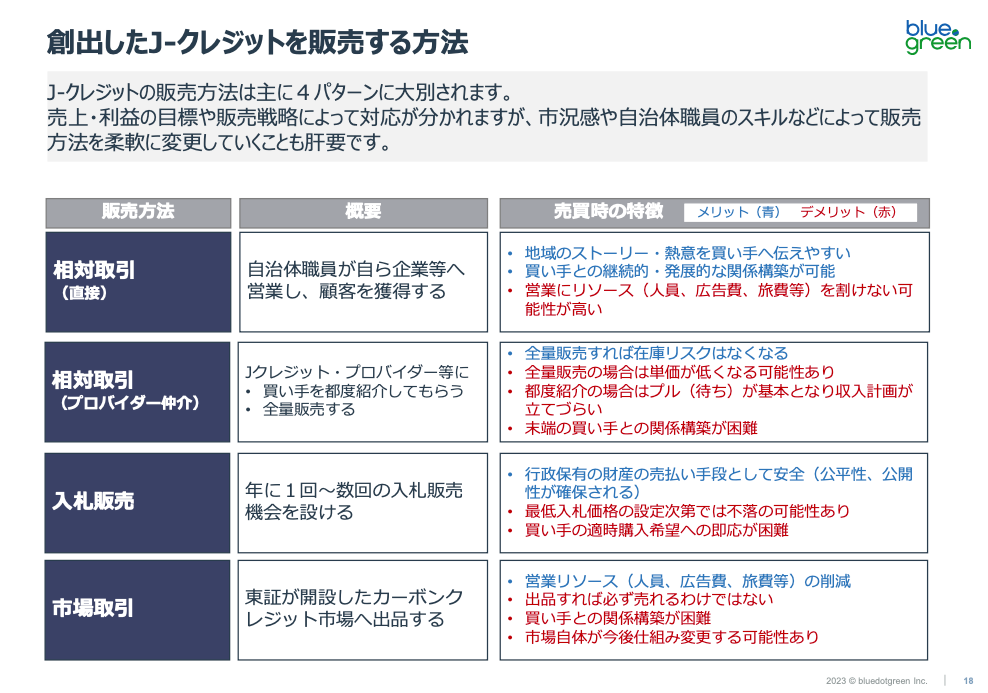

- 相対取引、プロバイダーを介した相対取引、入札、市場取引の4種類の販売方法がある。

- 既に様々な自治体が工夫を凝らして販売している。

1.カーボン・クレジットとは

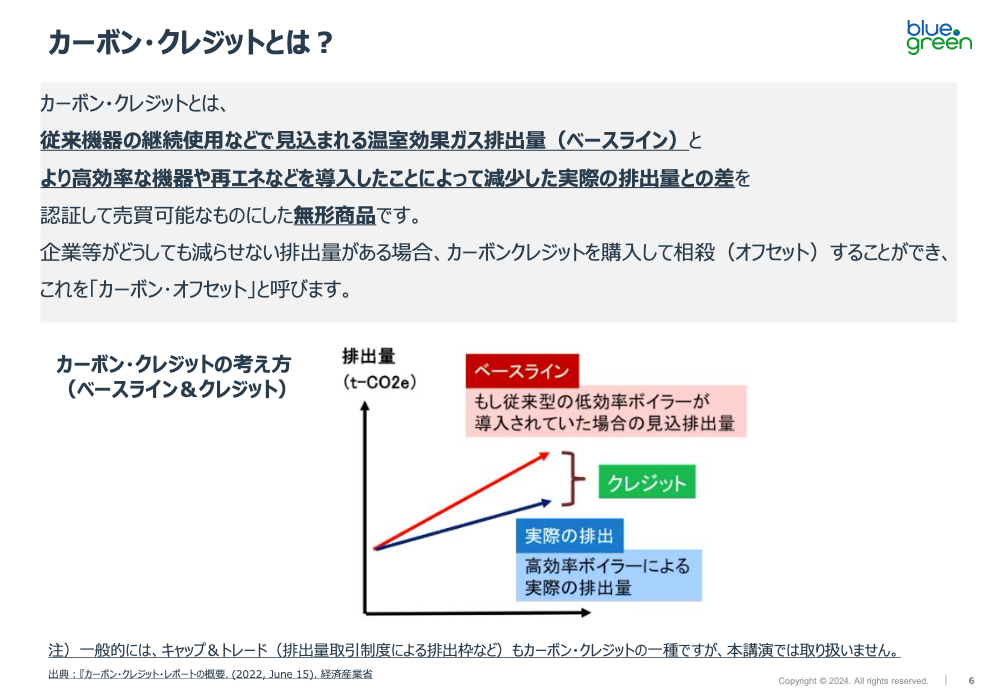

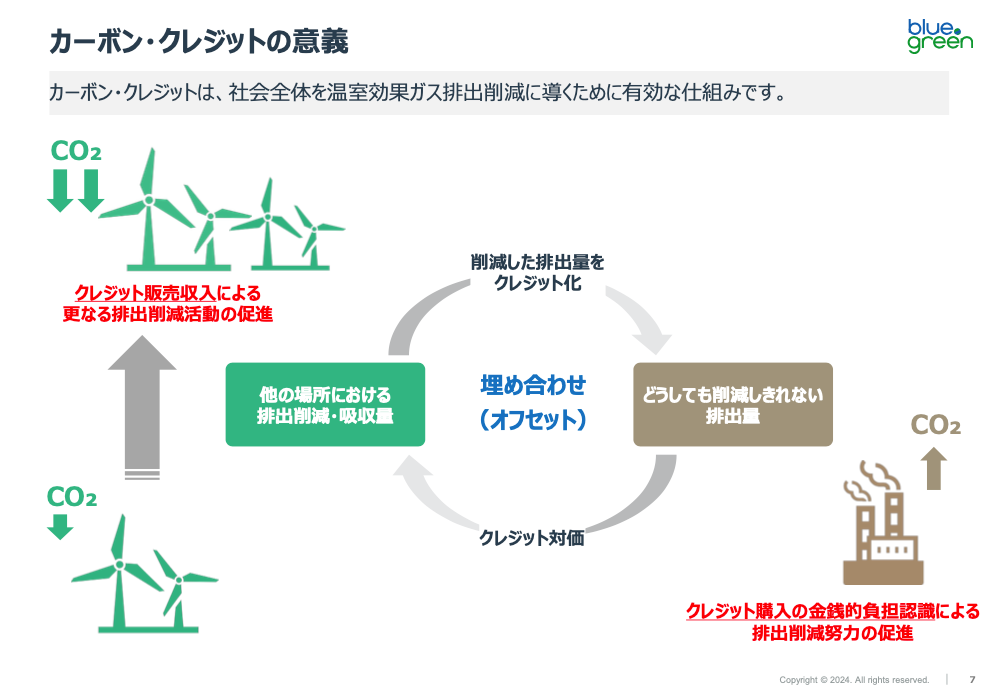

カーボン・クレジットは従来機器を使用した場合の温室効果ガス排出量(ベースライン)と、高効率機器や再エネなどを導入したことによって減少した実際の排出量との差分を認証し、売買を可能にした無形の商品です。

販売で得られた収入は投資回収となり、新たな設備の投資に使うことができます。一方、生産プロセス上、削減が難しい、または再エネ化が難しい等、温室効果ガス排出削減が難しい企業等がこのクレジットを購入し排出分を相殺する、いわゆるカーボン・オフセットとして利用します。

カーボン・クレジットは信頼性が重要であり、国連・政府主導で認証しているコンプライアンスクレジットと、民間の認証によるボランタリークレジットがあります。VCSやGold Standardといったボランタリークレジットは海外では主流となっており、流通量の伸びも高いものがあります。J-クレジットはコンプライアンスクレジットの一部で、日本国政府が発行しています。

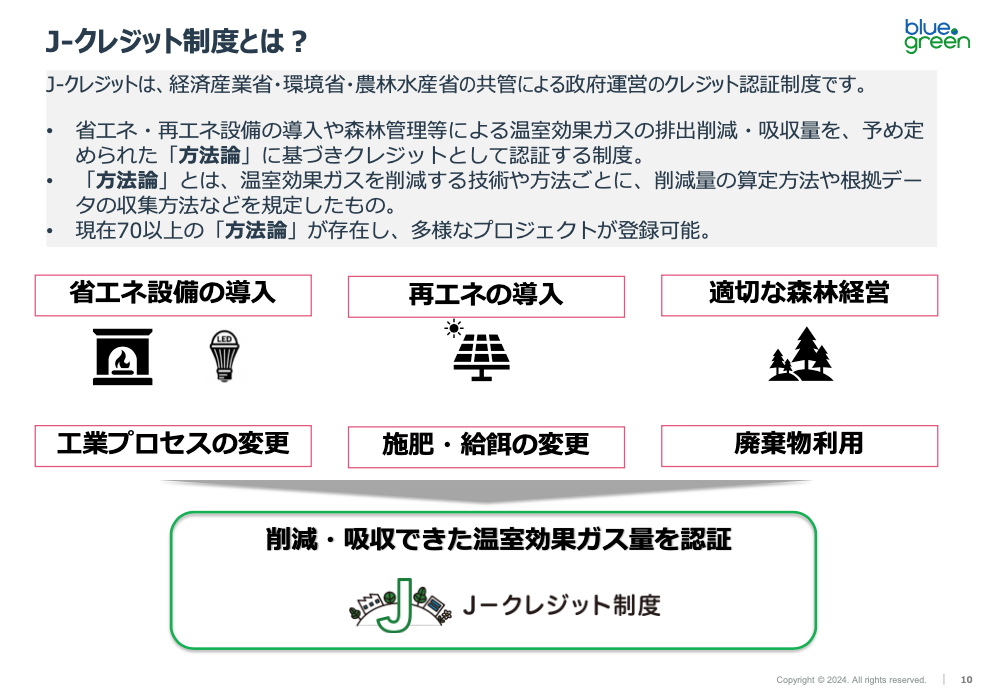

2.J-クレジット制度の概要

J-クレジットは、経済産業省・環境省・農林水産省の共管による政府運営のクレジット認証制度です。省エネ設備の導入、再エネの導入、適切な森林経営等、予め定められた70以上の「方法論」に基づきプロジェクトを登録することで認証が行われます。

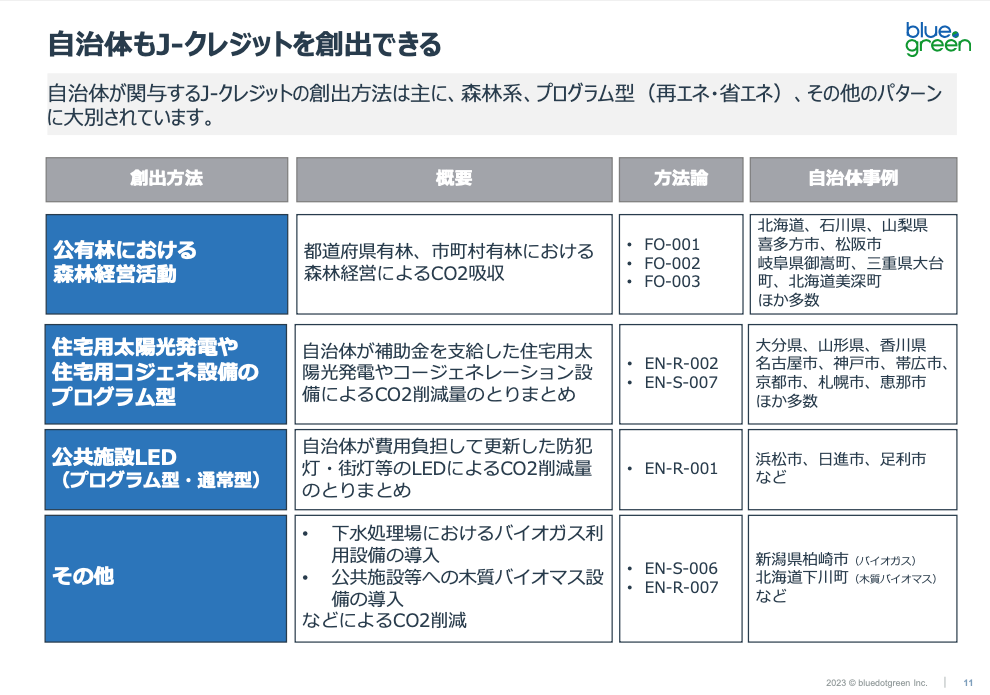

企業だけではなく自治体もJ-クレジットを創出するケースが多く、大きく「森林系」、「プログラム型(再エネ・省エネ)」、「その他」に大別されます。

多くの自治体は、森林経営活動でクレジットを創出しているケースを採っています。

また自治体が設備の導入に対して補助し、補助を出した先の住宅や事業場の削減量を取りまとめる、あるいは街灯や防犯等をLED化して削減量を取りまとめてクレジットを作り出すプログラム型を採用するケースもあります。

下水処理場におけるバイオガスの導入、あるいは木質バイオマスといった単体のプロジェクトでJ-クレジットを創出するケースもあります。

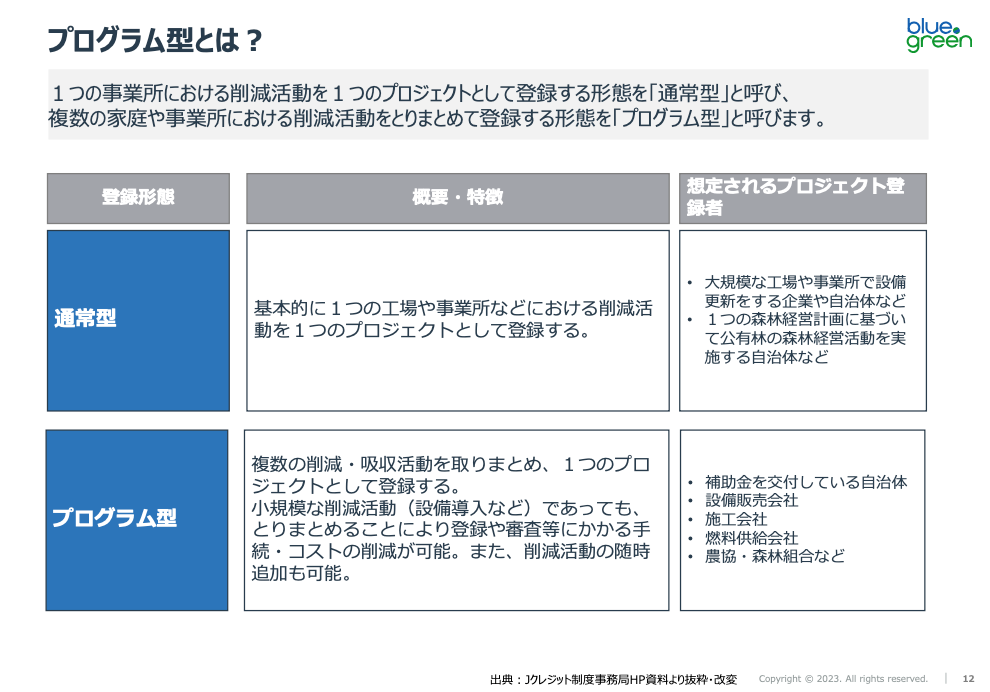

通常は一つの工場・事業所等に設備を導入してプロジェクトとして登録しますが、削減量が小さいケースや同等の設備を複数拠点に導入する等の場合は、それを取りまとめて一つのプロジェクトとして登録するケースがあります。これがプログラム型で、審査の手数料を割安にし、一つのプロジェクトを大きくするメリットがあります。補助金の支出先が複数年にわたる場合等、補助金を使って後に導入をされた設備等をプロジェクトの中に加えていくことも可能です。

3.J-クレジットの創出プロセス

J-クレジットは認証されるまでに約2年の期間を要します。

認証に至るには「プロジェクト登録」と「モニタリング報告」の2段階のステップを踏む必要があります。「プロジェクト登録」のためには、プロジェクトの計画書を作成し、民間の審査機関がその妥当性の確認を行い、方法論に照らして正しいプロセスになっているかをチェックします。これをJ-クレジット制度認証委員会が承認するという流れになります。プロジェクトの登録後は、「モニタリング報告」のため、活動した実績をモニタリング報告書にまとめて検証します。この検証結果をJ-クレジット制度認証委員会が再びチェックし、クレジットが認証・発行されます。

クレジットの認証・発行の手続きは無料ですが、民間の審査機関に確認や検証を依頼するため費用が発生します。プロジェクト登録までの妥当性確認、登録後のモニタリングの検証の2段階のプロセスでそれぞれ費用が発生します。

設備が単純であったり、プロジェクト内容のチェックポイントが少ないものについては比較的割安になりますが、森林のような、現地確認も含めて工数が多くかかる場合の妥当性確認と検証については費用は高くなる傾向があります。

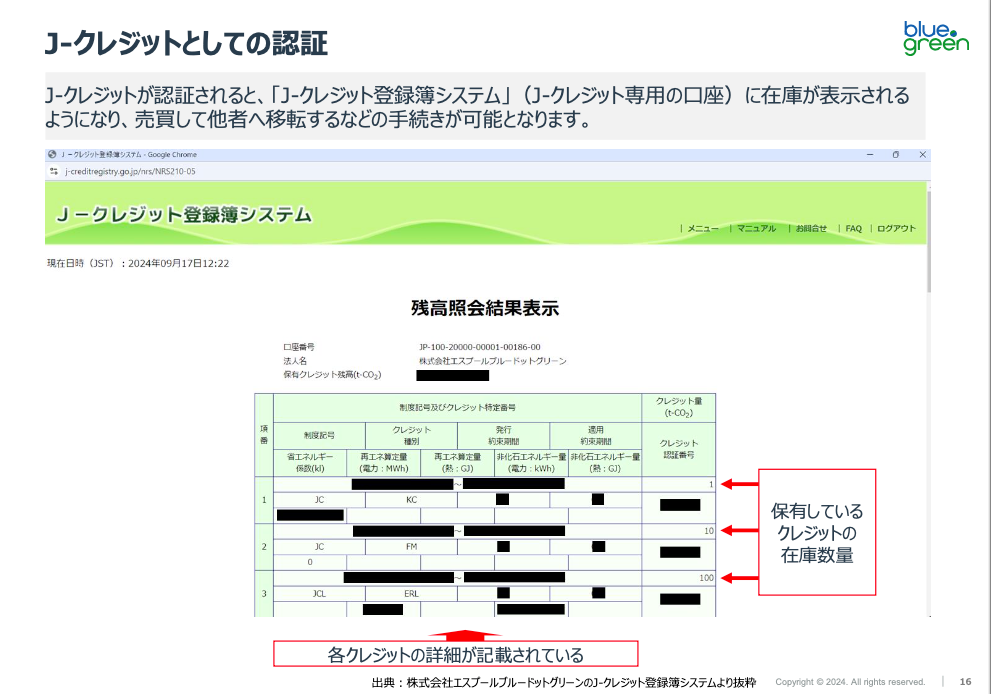

認証後は「J-クレジット登録簿システム」(J-クレジット専用の口座)にクレジットの在庫が表示され、売買・移転等の手続きが可能になります。

4.J-クレジットの売却

J-クレジットはクレジット登録されただけでは誰も買いに来てはくれません。販売方法は主に次の4パターンに大別されます。

一つ目は自ら相対取引で直接手売りをするやり方です。例えば自治体が自ら、立地企業や企業版ふるさと納税等でお付合いのある企業に営業して顧客を獲得するなど、ここを起点にして様々な特産品販売につなげていく手法もあります。

二つ目がプロバイダーを介した相対取引です。自治体の職員の人員を割けない、旅費を使って商談するのが難しいといった場合、プロバイダーを介して相対取引で販売委託するというスキームです。

三つ目は、一定の最低基準を設けてより高い札入れをした企業に対して販売をする入札販売です。ただし、最低価格を高くしすぎると入札されないケースもあり、入札だけを取引手法にすると随時小口で買いたい顧客には販売が困難になるケースもあります。

最後に、東京証券取引所(日本取引所グループ(JPX))のカーボン・クレジット市場(2023年開設)で取引を行う方法があり、市場には自治体も参加できます。ただし決済日が約定成立日から起算して6営業日と定められている等、クレジットの移転や入金のタイミングなどを市場のルールに合わせなければならないことから柔軟な対応が求められます。また市場の買い手の動向を見ながら売っていくノウハウが必要になります。

将来的には市場取引が活発化する可能性が高く、取引方法のオプションとして知っておく価値はあります。国際的に見れば量的には多くはない市況ですが、東証では毎日約定価格を公表していますので、この相場を見ておくのも参考になるでしょう。

5.販売における工夫事例

●民間企業への相対取引で企業PR等

購入した企業のPRを自治体で行う等、企業と自治体が連携した仕組みを作り上げる方法です。

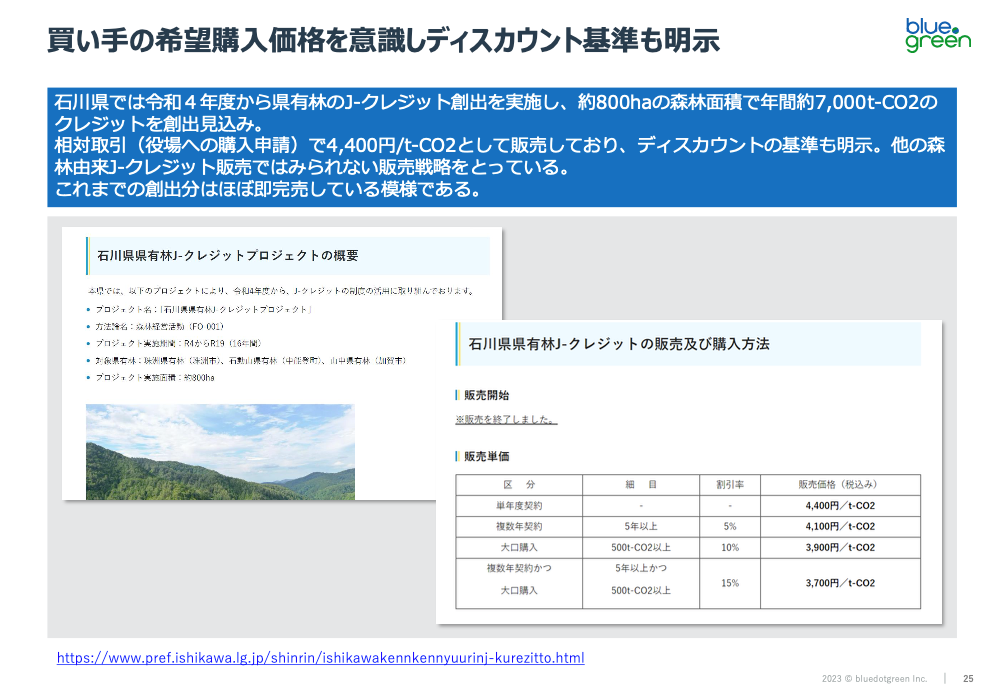

●ディスカウント基準を明示した相対取引

石川県では令和4年度から約800haの森林面積で年間約7,000t-CO2のクレジットを創出見込の県有林のJ-クレジット創出を実施し、ディスカウントの基準を明示して4,400円/t-CO2で相対取引(役場への購入申請)による販売を行なっています。

●クレジット付商品や森林体験提供

個人との結び付きを重視し、ふるさと納税の返礼品に付与、あるいは体験をセットで販売して様々な企業、個人とのコミュニケーションツールとして利用する方策もあります。

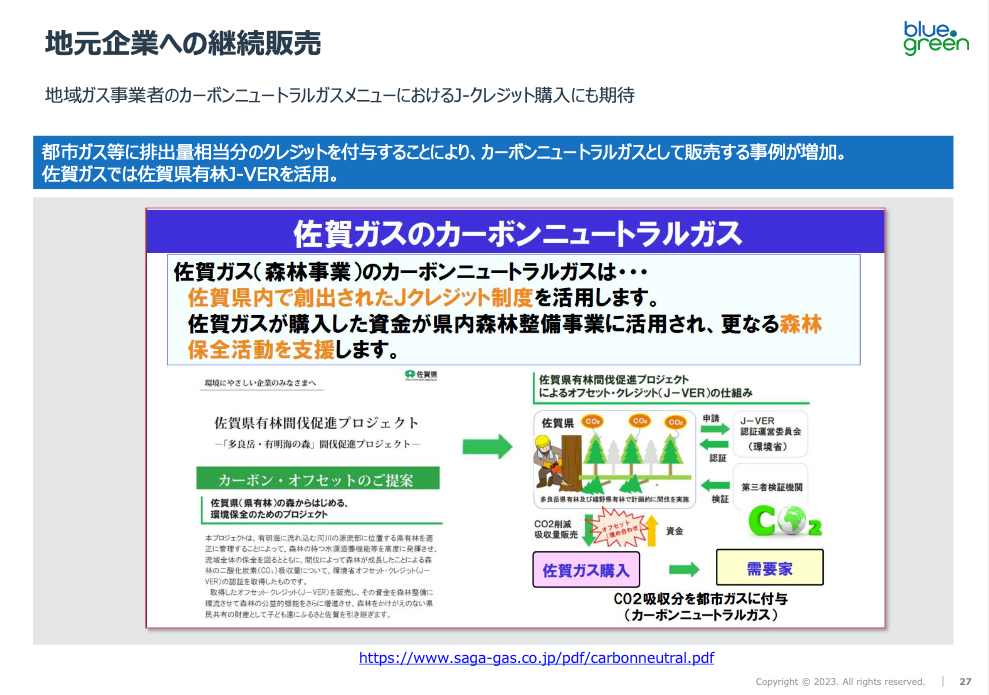

●地域のエネルギー供給事業者への販売

ガス供給事業者は再エネ化が難しいといった背景があり、オフセットを使うケースが増えています。ガス供給事業者が連携し、毎年安定した数量を見込むことができるJ-クレジットを自治体から購入するケースがあります。

●地域貢献キャンペーンも好評継続

北海道内では複数社が共同で商品キャンペーンを行い、販売量に応じて北海道内の森林J-クレジットを購入するプロジェクトを毎年行っています。

6.関連トピックス

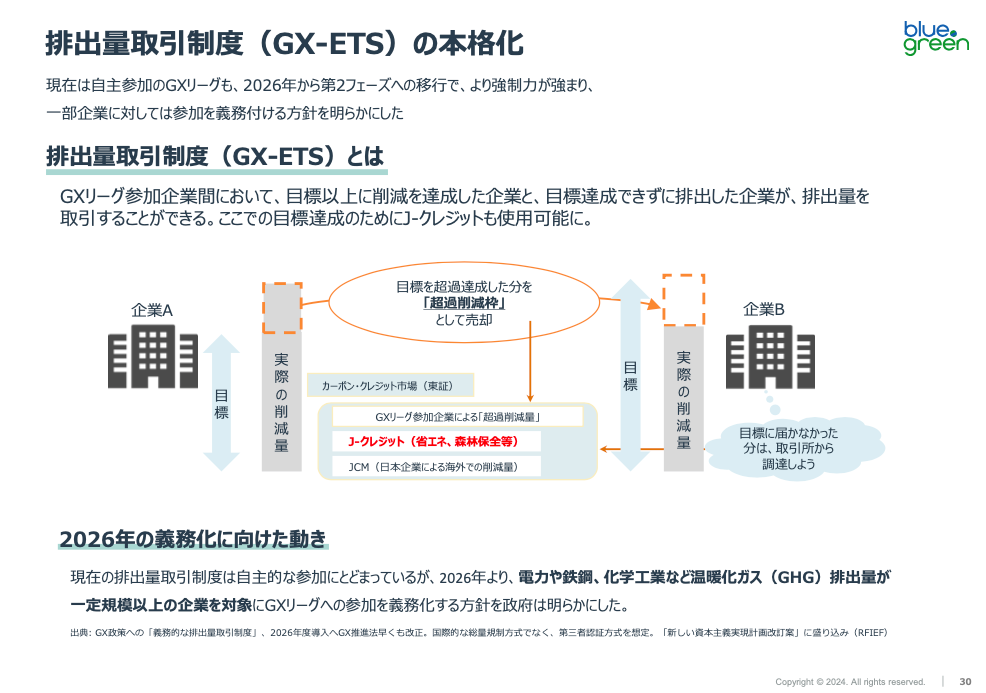

<排出量取引制度>

主に大手企業が課された削減目標の足りない部分を、削減目標を達成した企業と取引をして目標達成に生かす制度があります。これが排出量取引制度(GX-ETS)です。

<ブルーカーボン>

国内では、2020年にジャパンブルーエコノミー技術研究組合(JBE)が認証する「Jブルークレジット」がスタートしました。海草や海藻(アマモなど)や湿地・干潟の塩生(えんせい)植物(ヨシなど)、マングローブ等のCO2を吸収する海洋生物を保護する取組であるブルーカーボンを認証するCO2削減の新たな選択肢です。

テーマ2 地域脱炭素における営農型太陽光発電の導入(ソーラーシェアリング)

(千葉エコ・エネルギー株式会社 代表取締役 馬上 丈司)

ポイント

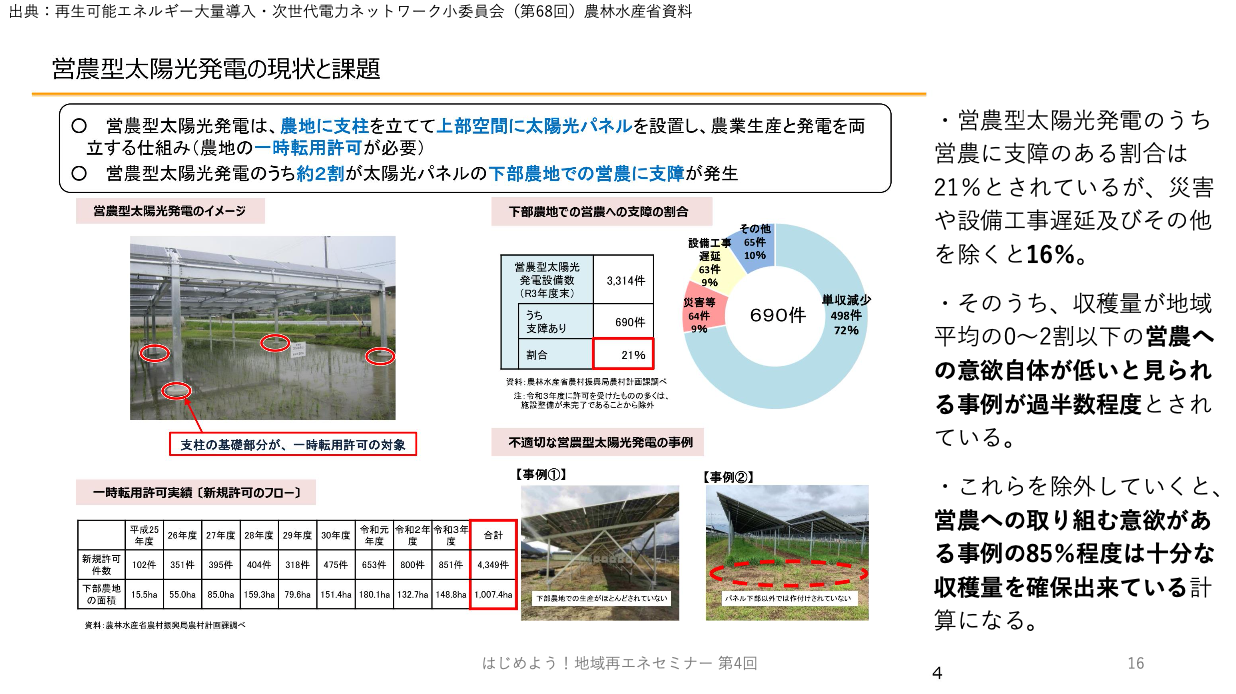

- 営農型太陽光発電は農地に支柱を立てて、上部空間に太陽光を電気に変換する設備を設置し、営農を継続しながら発電を行う取組

- 営農型太陽光発電は農業の脱炭素化に役立ちます。

- 農地法により転用に制約がある農地でも、一時転用許可により設置が可能です。

- 農業におけるエネルギー問題の解決は、持続可能な農業生産モデルへの転換に向かいます。

1.営農型太陽光発電とは

営農型太陽光発電とソーラーシェアリングは厳密には異なるものです。営農型太陽光発電は、営農用の農地に太陽光発電設備を設置し、作物の生産・販売と再生可能エネルギー事業による収益で、農業経営を改善していくものであると農林水産省が定義しています。

他方ソーラーシェアリングは、発電用地となる立地のポテンシャルを広げることで再生可能エネルギー事業の拡大を図ることを目途にしており、その中でいかに耕作地や牧草地と共存するかに主眼が置かれています。

農業とエネルギー開発を融合した営農型の発電事業を進める上では、脱炭素化に向け、再生可能エネルギー事業で得られた電気を長期間にわたり利活用していく仕組みを作る必要があります。

千葉市緑区で2018年3月から運用している農場では、サツマイモ、サトイモ、ナスなど、多種多様な農業生産をしつつ、畑の上部では太陽光パネルで発電をしています。

また、東北から九州にわたり、水田でも営農型の発電事業を行っていますが、近年の夏期の高温に対しては、むしろこのような遮光環境が米作に有効なのではないかという説もあります。

太陽光発電パネルは、農地法において転用することができない農用地区域内農地や第1種農地においても、一時転用許可により設置が可能となります。ただし転用が許可されるには、「作物の収穫量が地域平均の概ね2割以上減少しないこと」、「品質の著しい低下を招かないこと」等の要件が設けられています。また生産環境として、人が作業できる、あるいは農業機械、トラクター、軽トラック等が進入できる空間を確保する必要があるため、最低地上高は2mと定められています。

営農型太陽光発電の発電設備の所有者は、営農者と同一でなくても認められるという特徴もあります。

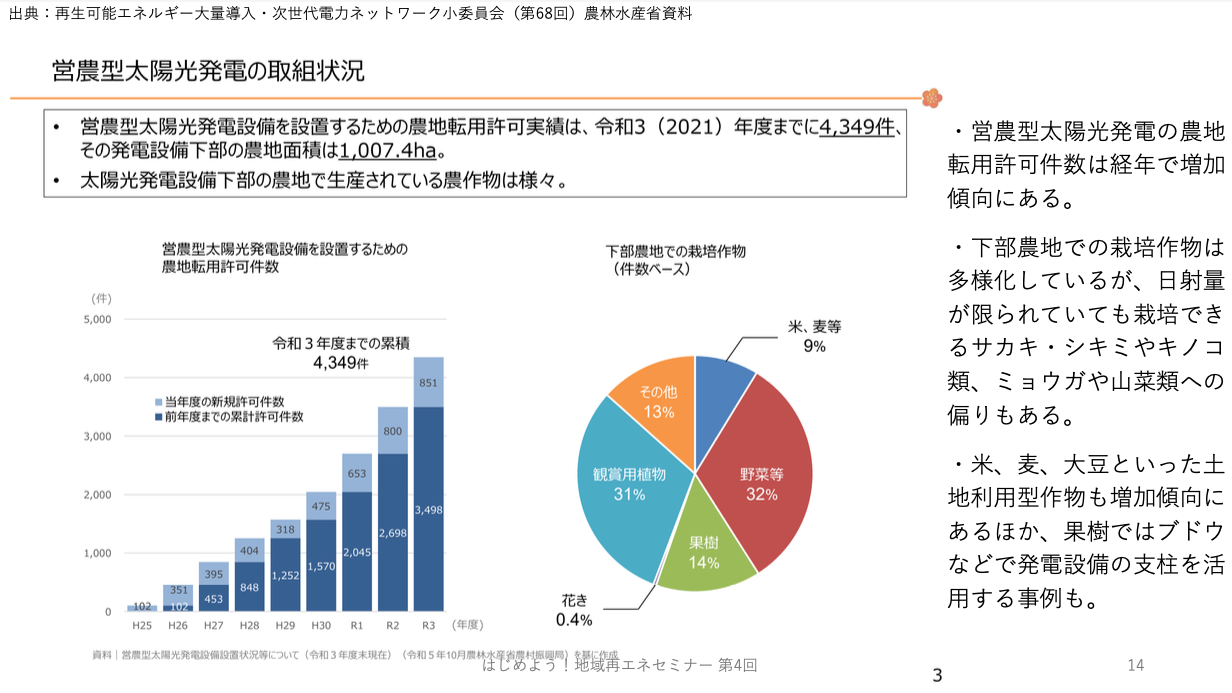

営農型太陽光発電を設置するための農地転用許可の件数は左のグラフ、また栽培作物の内訳は右の円グラフに示した通りです。

転用許可件数を都道府県別にみると、最多は千葉県で、次に静岡県、群馬県と続きます。関東地方から東北にかけて事例が集中しており、西日本は相対的にみて少ない傾向にあります。

一方、営農型太陽光発電のうち営農に支障のある割合は21%で、災害や設備工事遅延等の諸事情があるものを除くと、農業生産量または品質が設定基準以下になっている営農者は16%に及びます。そしてこのうちの過半数は営農への意欲が低いとみられています。

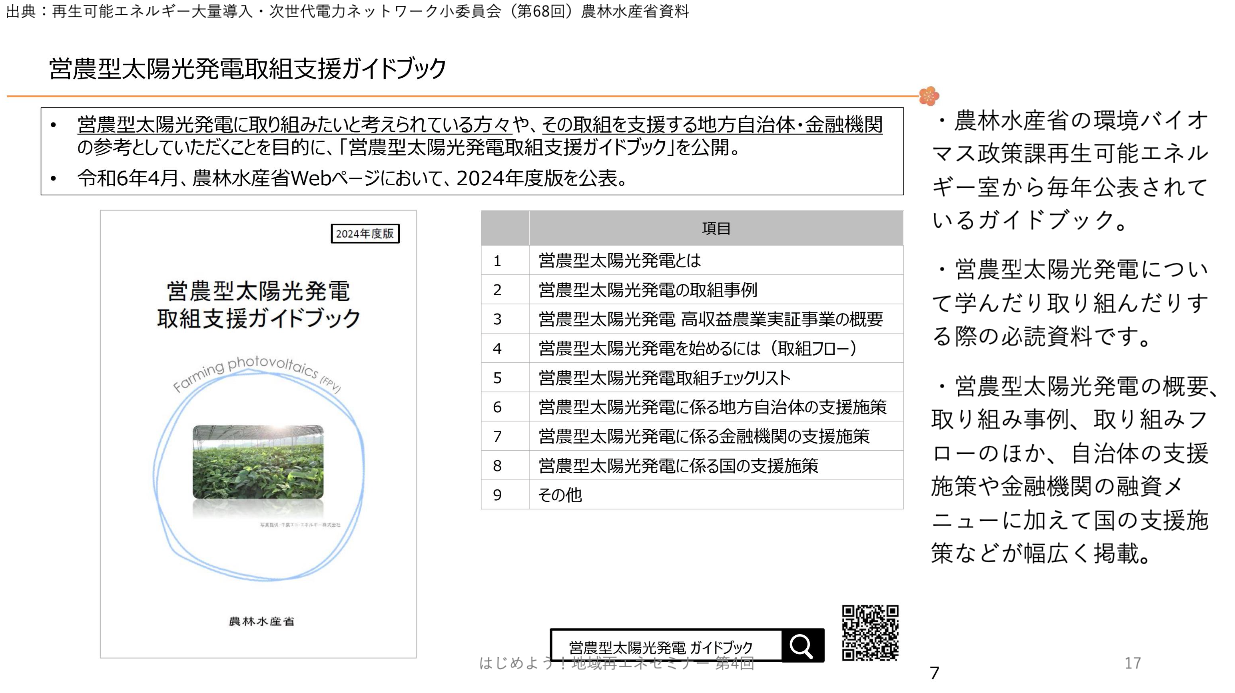

農林水産省 環境バイオマス政策課再生可能エネルギー室が毎年公表している「営農型太陽光発電取組支援ガイドブック」は、営農型太陽光発電の概要、取組事例、自治体の支援施策、金融機関の融資メニュー、国の支援施策等を網羅していますのでご参考ください。

2.営農型太陽光発電で何を目指す?

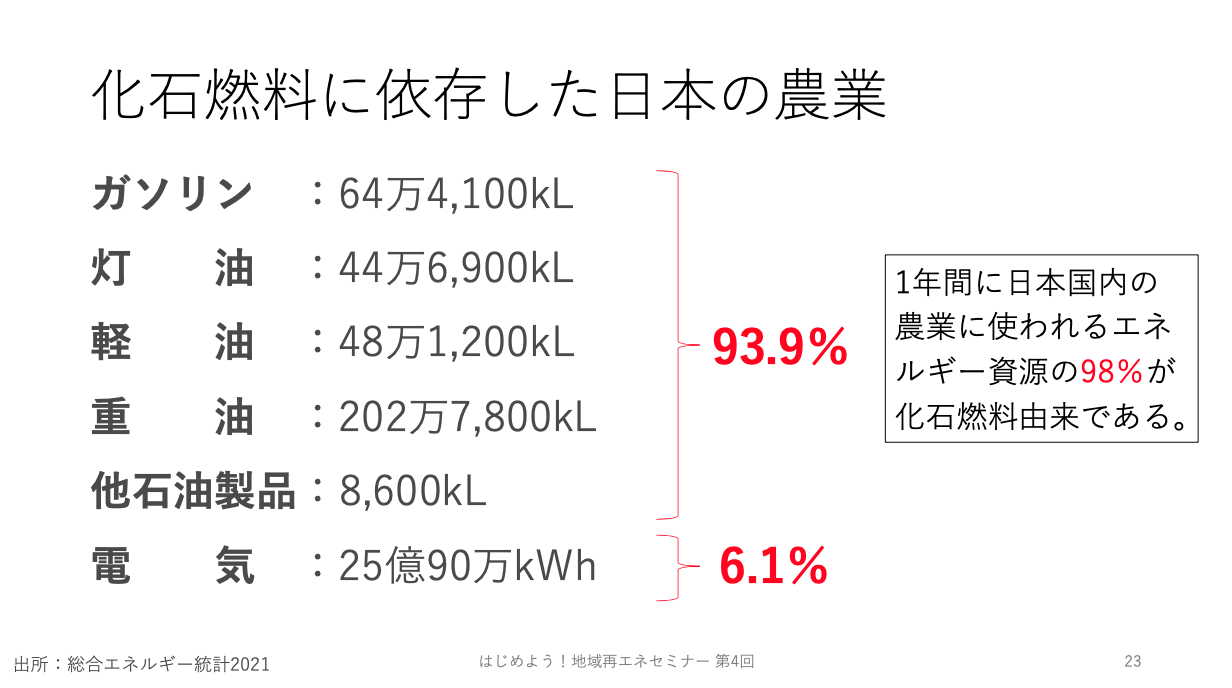

営農型太陽光発電は、農地で食料とエネルギー生産が同時にできます。しかし我が国の農業ではビニールハウス等の熱源としてのボイラ、トラクタ等の農耕機等で使用する燃料などのエネルギー源の98%が化石燃料由来となっている現状があります。

持続可能性の観点からも、農業におけるエネルギー問題は、農地での食料とエネルギーの生産の両立を通じてエネルギーの電化と脱炭素化を図りながら解決することが必要であり、環境負荷が低い持続可能な農業生産を行い、新たな農業生産モデルを確立することが急務となっています。

化石燃料に依存した生産は海外市場において低評価となる可能性があり、また温室等の施設園芸も、再エネ電気あるいは熱源を活用できない立地の場合は将来、生産ができなくなるおそれもあります。

2012年以降、日本国内では太陽光発電事業用地として転用されたことにより、約14,400haの農地が失われています。後継者がいない状況では、農家が農地で農業を続けるよりも発電事業者に土地を売り払うことに経済的なメリットがあるという現実もあります。こうした問題を回避する施策等の建付も早期に必要だと考えられます。

3.より持続可能な太陽光発電とは?

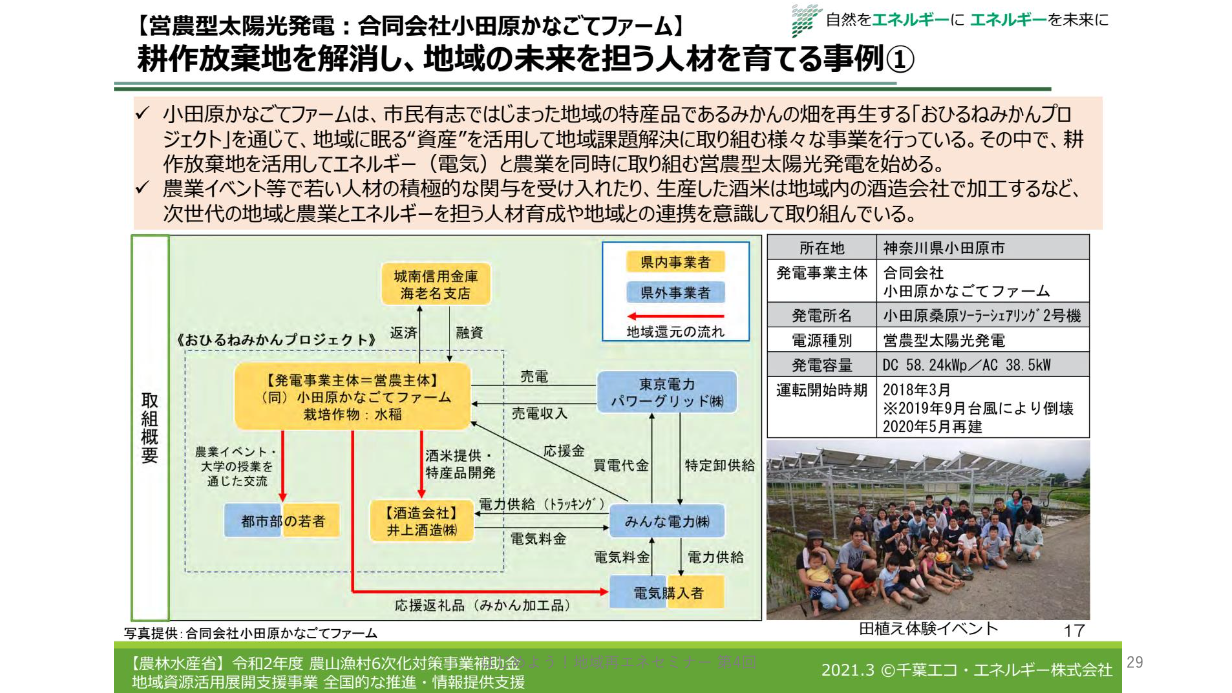

このような問題を抱える一方で、営農型太陽光発電をきっかけに新規就農、あるいは親の農業を事業継承するというケースも増加しています。下記の神奈川県の農家の例では、地域で経済とエネルギーを循環させ、耕作放棄地の解消や地域の未来を担う人材を育成するといった取組が行われています。

また荒廃農地となったミカン畑を引き受けて自然栽培によるジュース、ジェラート、ミカン酒スパークリング等の商品製造の展開もなされています。大学生や20代の若者らが参画し、農作業や、事業の運営、開発も試みています。

水田は温室効果ガスとなるメタンの排出が多いという課題を抱えています。日本の耕地面積に占める田面積の割合は54%を占めるというデータもあります。

このような状況の中、千葉市では米作の営農型太陽光発電の実証設備を設け、収穫量や品質の差を産学連携で検証しています。米を収穫し検証したところ、太陽光パネルの内外において、収穫量や品質の差はなかったという結果が報告され、太陽光パネルによる適切な遮光空間は米の栽培に影響がないという検証がなされました。

こうしたさまざまな事例を踏まえた上で、営農型太陽光発電は、農業生産を継続しながら再生可能エネルギーを確保でき、エネルギー事業を前提にすれば生産性が低くてもそれらの農地を維持・再生し、最終的には、農村部の脱炭素化、エネルギーの確保によって、農業・農村そのものの持続可能性も担保されることになります。

自治体においては、農地再生を行う等の施策として水田、畑、果樹園、牧草地等で実証設備を作り、営農型太陽光発電モデルを取入れる手法が有効です。

また植物工場型の農業施設のような施設園芸、加工場、冷凍冷蔵庫、ライスセンター、揚水ポンプの電源としての活用、災害時の電力供給設備としての活用や大企業の誘致のための活用の検討も有効です。

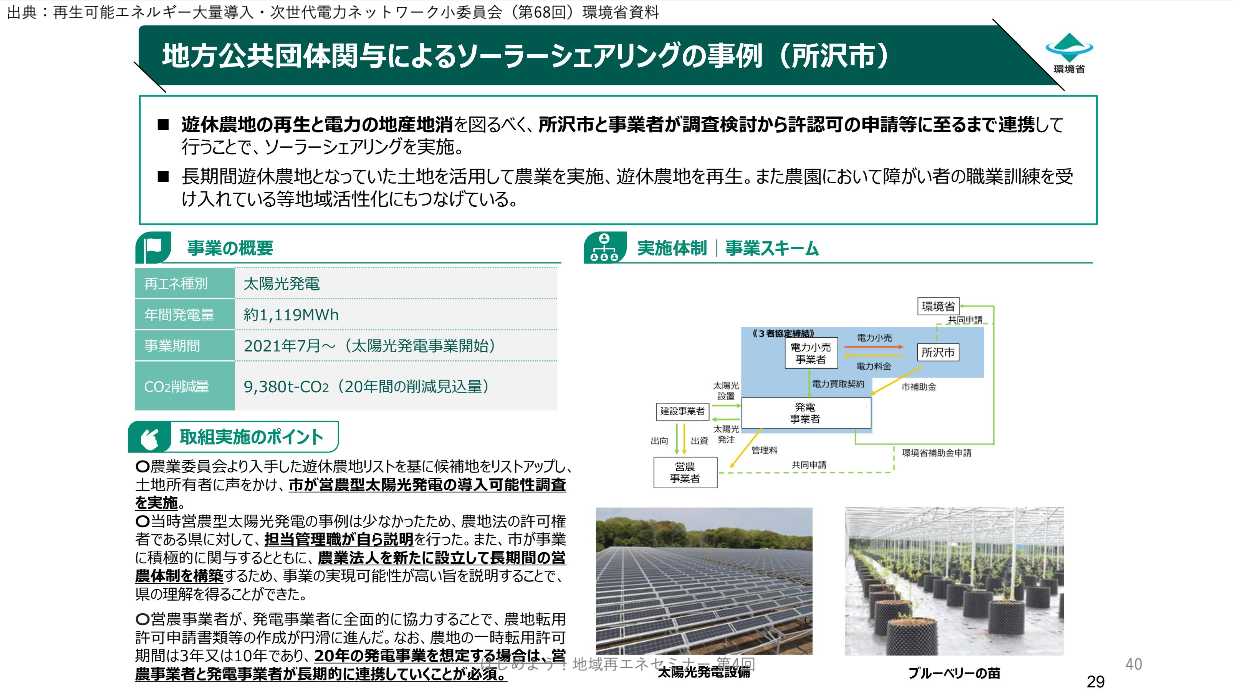

所沢市では2021年より大手企業による農業と別の大手企業による発電設備の運営を行っており、電気は所沢市に供給されています。

また、脱炭素先行地域等におけるソーラーシェアリングも多くの自治体が採用しています。

テーマ3 資源循環(生ごみ等の資源化事例紹介)

(みやま市環境政策課 脱炭素社会推進係 山下良平)

ポイント

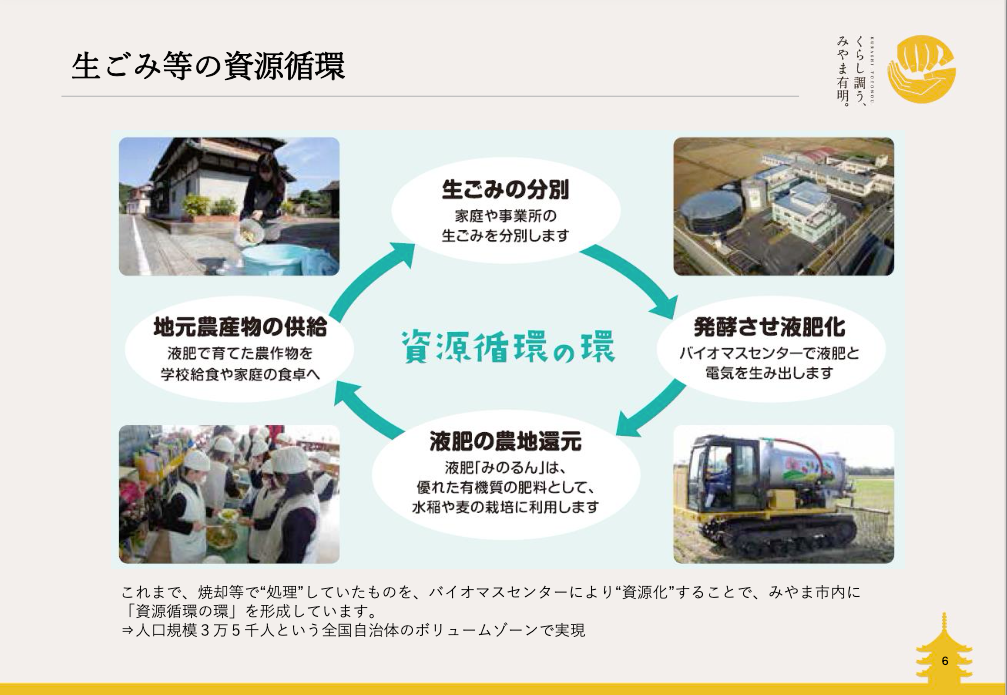

- 資源循環とは、生ごみやし尿等、従来処分していたものを資源としてエネルギーや製品を作り出し、地域で利用する仕組のこと

- バイオマスセンター建設により雇用を創出し、基幹産業である農業の活性化をもたらす。

- 市民のごみの分別に対する意識の変化や、焼却ごみおよびCO2排出量削減が期待できる。

- 廃校に建設されたバイオマスセンターは賑わいの場となり、地域が活性化

1.バイオマス事業の概要

農業を基幹産業とするみやま市では、廃校のグラウンド跡地にバイオマスセンターを建設し、資源循環型社会を形成しています。バイオマスセンターでは生ごみ、し尿浄化槽汚泥を原料にメタン発酵処理し、液体肥料液肥と熱源と電気を生み出しています。

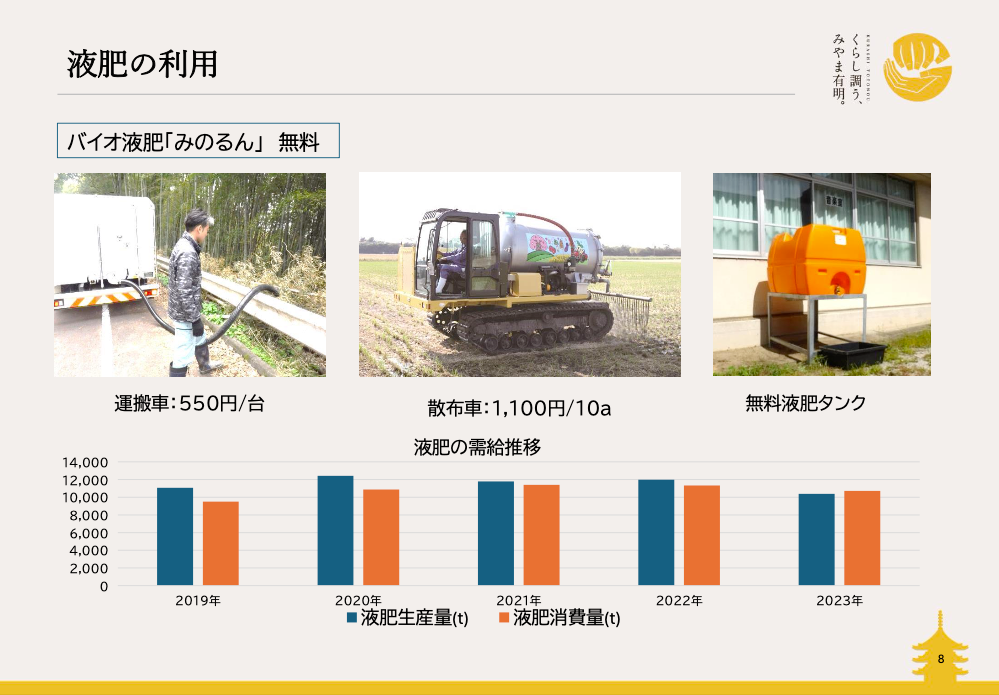

ここで作られた液肥は無料で利用が可能となっています(運搬車:550円/台、散布車:1,100円/10aの費用は別途かかります)。当初は液肥の利用量よりも少なかった作物の生産量は、年度を追うごとに増えてきており、2023年度は概ね、液肥の利用量と同程度になりました。

2.バイオマスセンターの効果

バイオマスセンターは、地球温暖化対策、電力温熱の生成、ごみ処理コストの削減、循環型農業の推進、地域の活性化、人が集まる賑わいの施設といった6つの効果を想定して計画されました。

<地球温暖化対策>

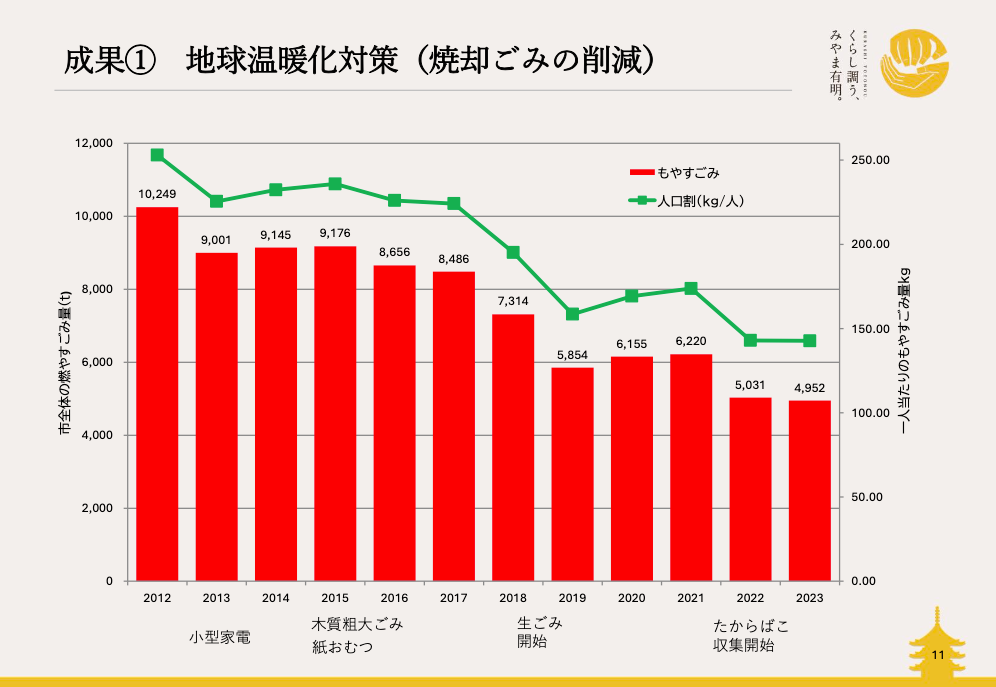

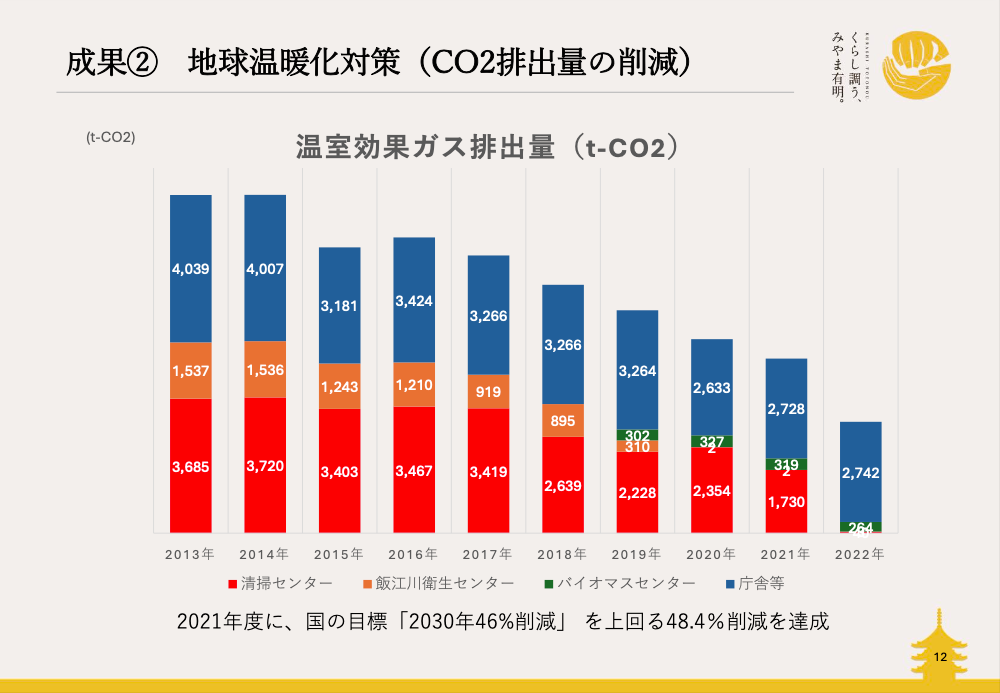

2012年度に10,249tであった焼却ごみの量は、2023年度に4,952tにまで減少しました。2021年度には「2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減」の国の目標を上回る48.4%削減を達成しています。

<電力・熱の生成>

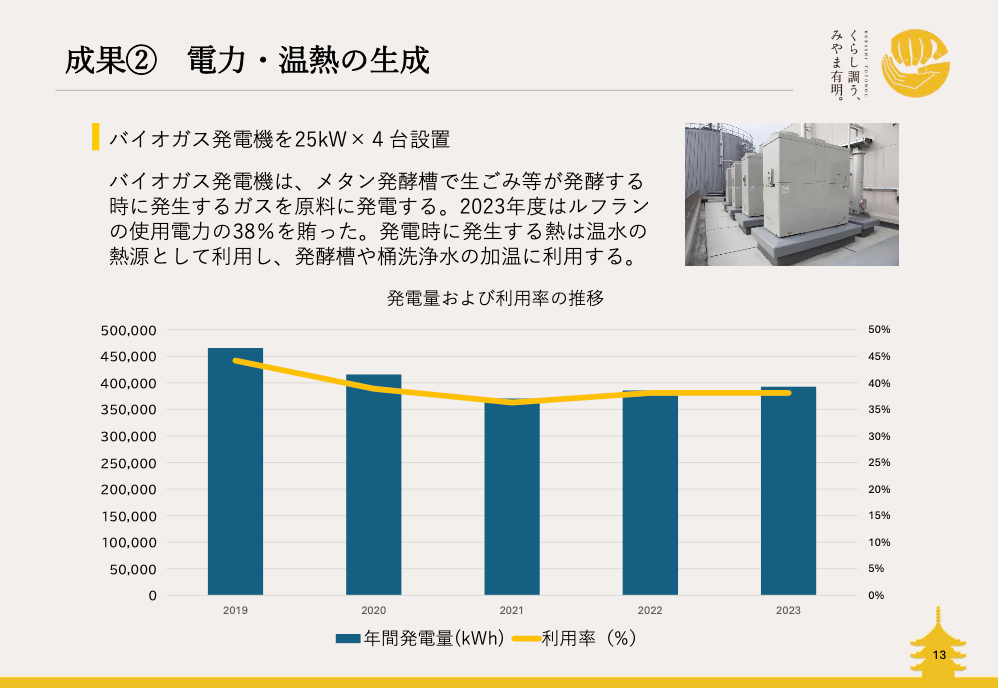

電力・熱については、メタン発酵槽で生ごみ等が発酵する際に発生するガスを燃料にして発電するバイオガス発電機を設置し、バイオマスセンターの電力使用量の約38%をまかなっています(2023年度)。発電の際に発生する熱は、発酵槽や生ごみ回収時に使用する桶の洗浄水の熱源として利用されます。

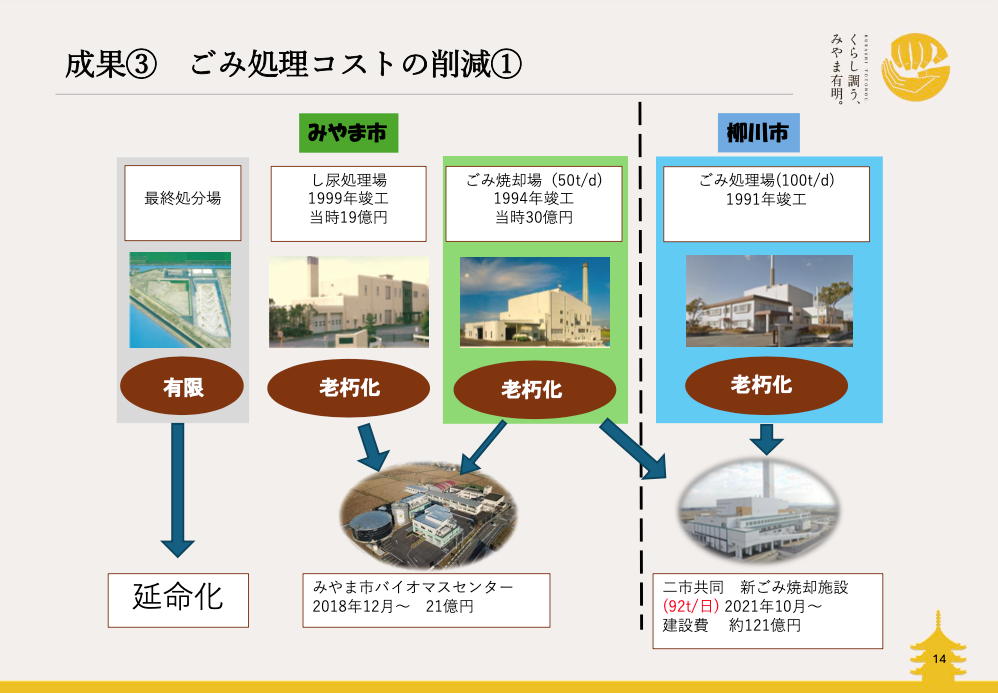

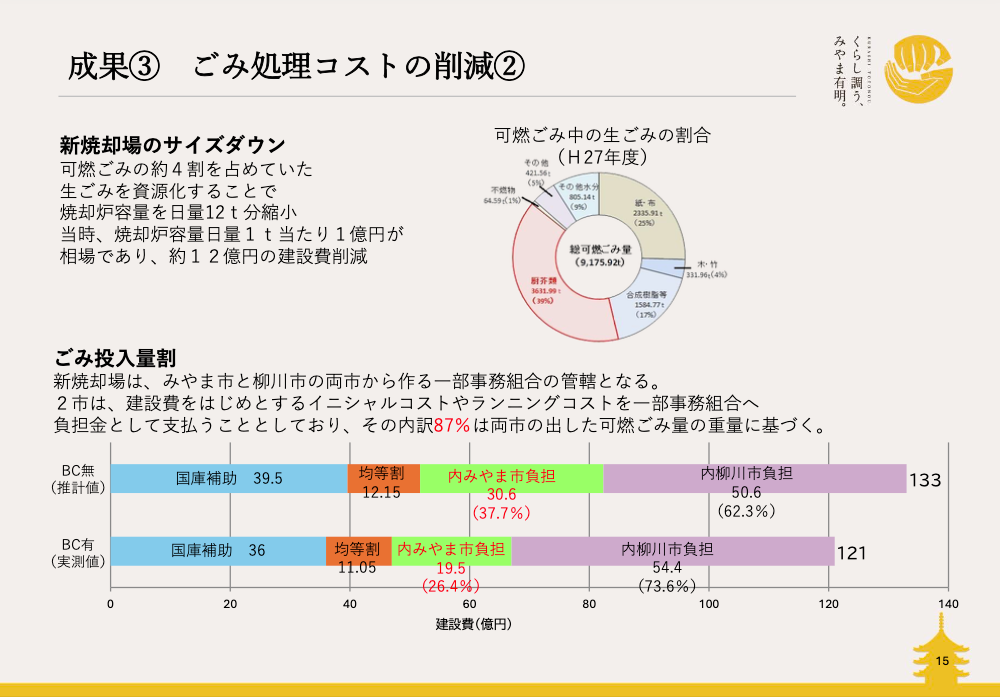

<ごみ処理コストの削減>

みやま市では、し尿処理場と焼却処理場、また柳川市ではごみ処理場が老朽化したため、このバイオマスセンターと、二市で共同建設した新たなごみ焼却施設で廃棄物処理を行うといった計画を両市で打ち出しました。生ごみを資源化することで、二市共同建設の新たなごみ焼却場は規模の縮小が可能となり、大幅な建設費の削減につながりました。

<循環型農業の推進>

液肥を無料にし、散布手数料を1,100円/10aとすることは、農業従事者の経済的負担軽減や労務軽減に寄与しています。またブランドみかんの選果場で出た調製整くずは、資源化されて液肥となり、米などの新たな農作物の生産に利用されています。

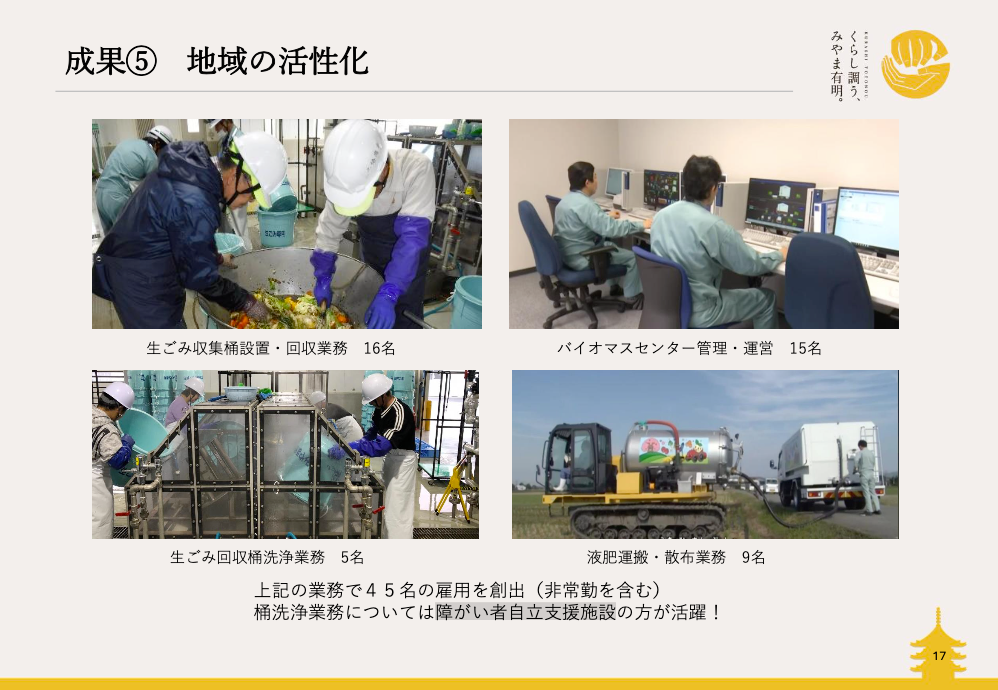

<地域の活性化>

こうした取組は雇用を生み出すなど、地域の活性化にも役立っています。生ごみ収集桶設置・回収業務、バイオマスセンターの管理・運営、生ごみ回収桶洗浄業務、液肥運搬・散布業務等で45名の雇用が創出され、障がい者自立支援施設の方も従事しています。

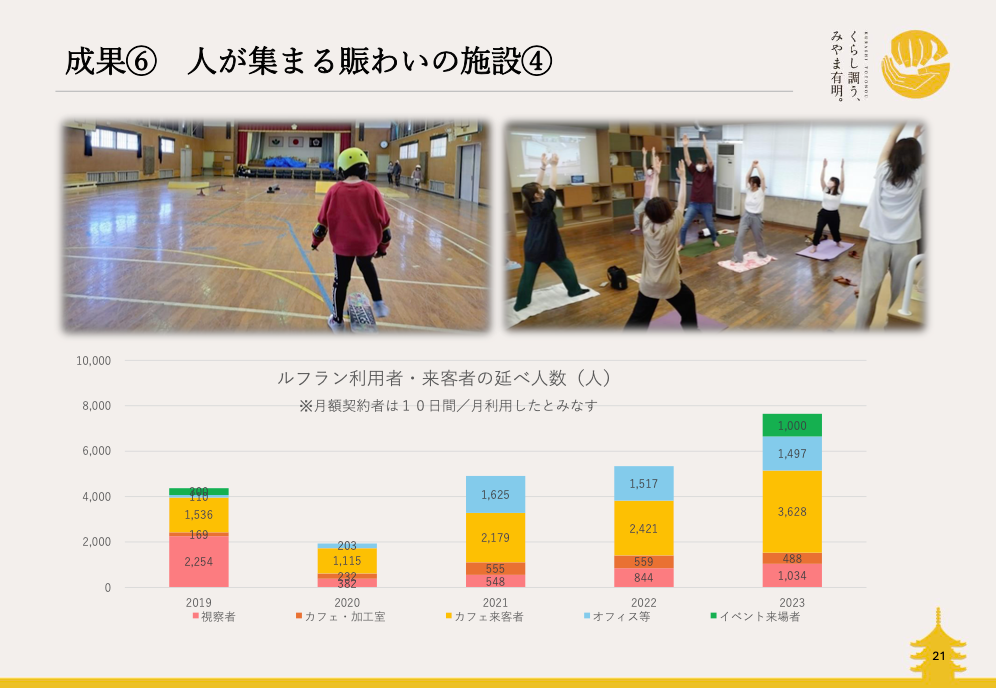

<人が集まる賑わいの施設>

廃校のグラウンドであったバイオマスセンターは、その利活用もさまざまになっています。コワーキングスペース、レンタルオフィス、食品加工室、カフェ等を併設するこの施設には年間8000名程度が来所し、地域のにぎわいの場になりました。

こうした成果が評価され、みやま市は、環境省が主催し、環境と社会によい活動を応援するプロジェクト「グッドライフアワード」の環境大臣賞を受賞するなど、これらの取組は認知度の向上にも寄与しました。

3.バイオマス事業の進め方

みやま市は、生ごみの資源化を実現するにあたり、「再生可能エネルギー導入可能性調査」や「生ごみ・し尿汚泥系メタン発酵発電設備導入可能性調査」を行いました。

2013年度からの4年間は、9〜11月に1,102世帯の協力を得て、生ごみ収集をモデル化する「生ごみ分別モデル事業」を実施、収集した生ごみはバイオマス先進地である隣接の大木町に持ち込んで液肥にし、みやま市の農地で利用するという「液肥散布モデル事業」を約5年間行いました。この2つのモデル事業を検証した結果、みやま市のメタン発酵施設の導入効果は高いと判断されました。

<生ごみ分別モデル事業の結果>

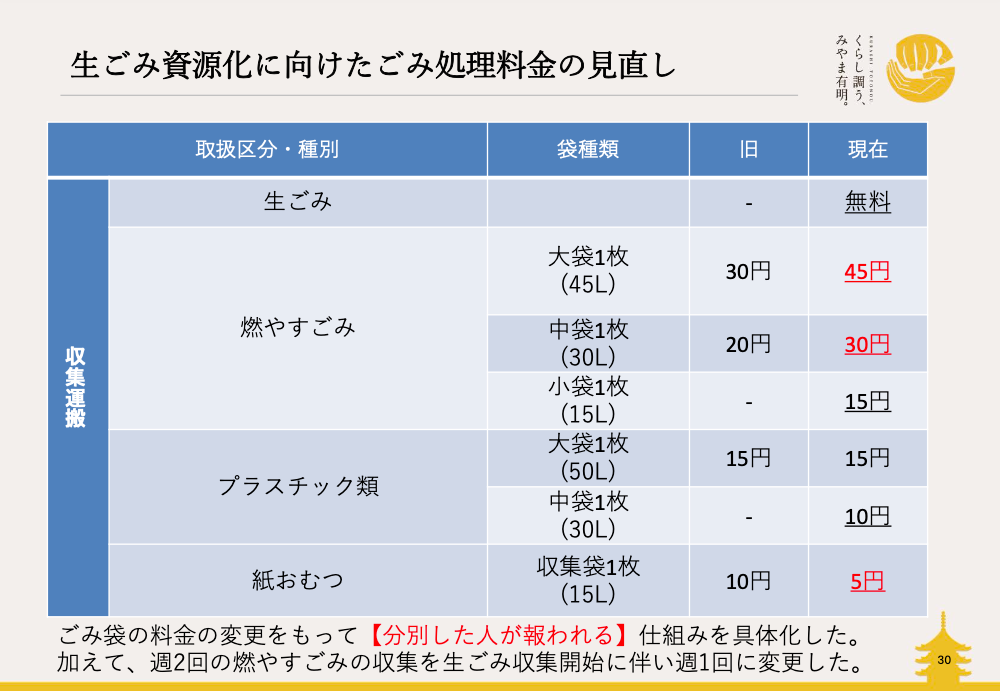

生ごみ分別モデルの事業化については、1,102世帯のアンケート結果の意見は好意的なものが多数を占めました。この結果を基に行政区内200カ所での説明会を行い、生ごみ分別やごみ処理料金の見直しを説明するとともに、行政側の熱意、誠意を伝えました。生ごみの分別やごみ処理料金については、「分別した人が報われる」仕組みを具現化したものになっています。

<液肥散布モデル事業の結果>

液肥散布モデル事業は農家の液肥への抵抗軽減と散布業務の実践及び学習を目的としました。水稲、レンコン、ナスの3種類を使ってブラインドテストで行われた食味試験では、8割の人が液肥を利用して栽培した作物の方が美味しいと答えています。

液肥の利用については液肥利用者協議会を立ち上げました。この協議会は、液肥利用者(農業者)、JA、(有)みやま環境保全センター、福岡県農業技術普及指導センター、みやま市で構成されており、液肥散布計画の策定を行って生産者への要望調査、圃場の現地確認、液肥の需要が供給を超えた場合等の優先順位を決めるルールを制定しています。

バイオマスセンターを中心としたこれらの取組は、バイオガス産業都市構想と位置付けられ、「資源循環のまちづくり」による産業振興・雇用創出、近隣市町のバイオマス資源化施設等との連携による「災害に強いまちづくり」を目指します。

4.今後の取組

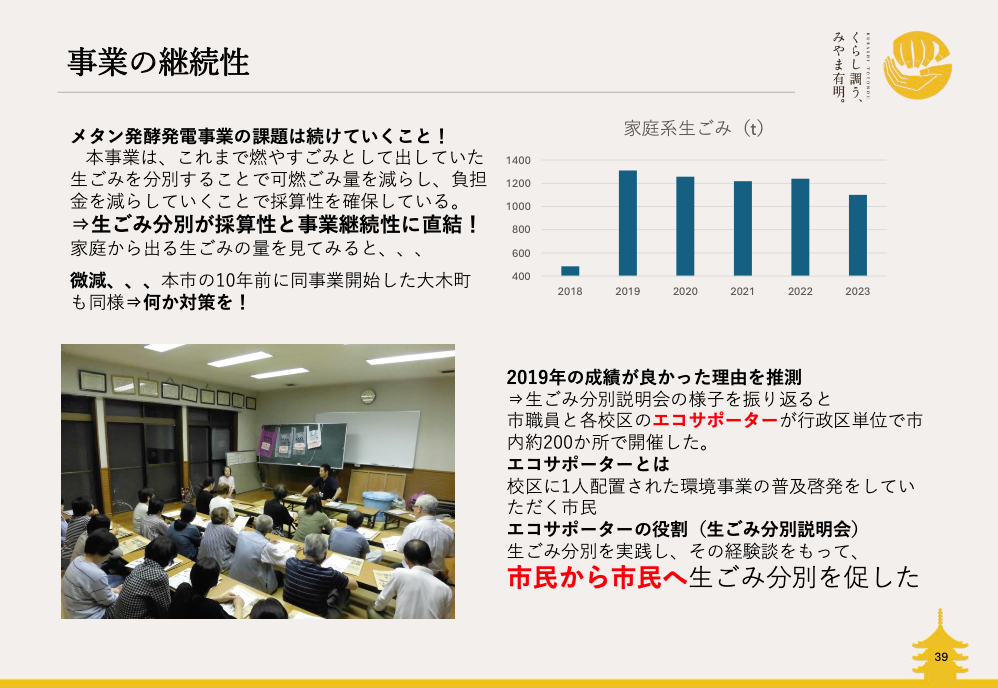

こうした一連のバイオマス事業の取組には、ごみ処理の採算性に事業の継続が左右されるという課題があります。みやま市では生ごみを分別することで負担金を減らす仕組を作り出し、事業の採算性を確保しています。

また、生ごみの分別には市民が資源循環や省エネといった環境問題に向き合い、市民同士で普及啓発を進めていくことや、環境教育の促進等が重要です。